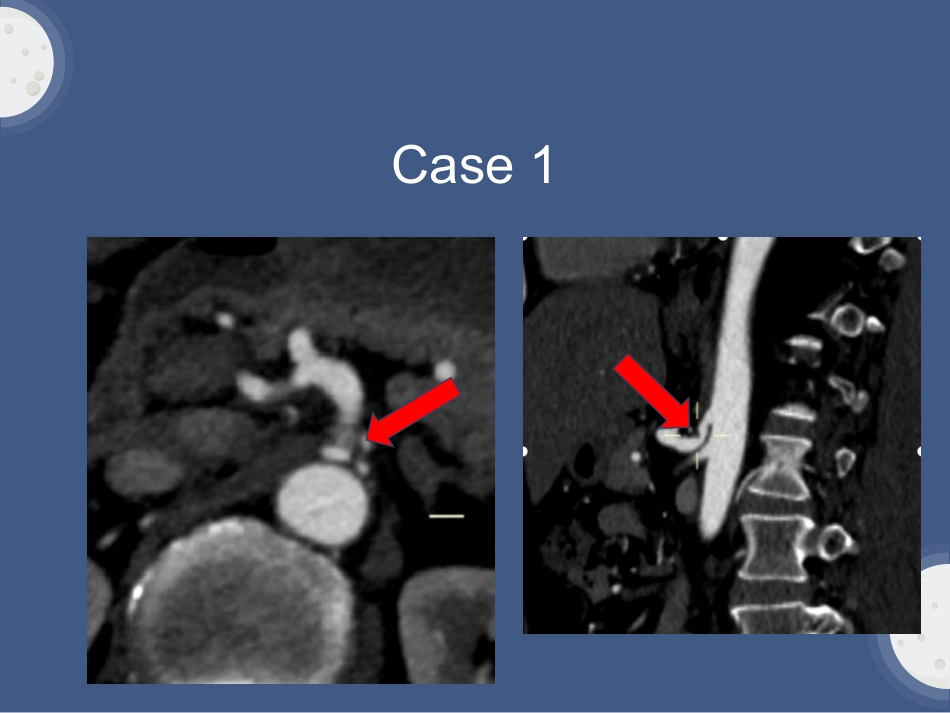

Case1患者,谢XX,男,57岁。因“腰部伴双下肢疼痛,站立行走困难8天”于2018年7月11日入院。既往体健,否认三高。查体:脊柱四肢未见畸形,L1-L4棘突及棘突间压痛,轻叩痛,双下肢肌张力正常。双侧股神经牵拉试验(+)。Case1因止痛效果差,为了排除主动脉性病变,完善主动脉CTA。(P373338)。见PACS系统。Case1Case1•CTA表现:冠状位/矢状位可见:腹腔干起始部前上方明显的“V”型凹陷外压改变,狭窄远端扩张。正中弓状动脉综合征一、疾病概述二、解剖基础三、发病机制四、病理生理五、临床表现六、辅助检查七、鉴别诊断正中弓状动脉综合征CeliacarterycompressionsyndromCACS各种原因导致腹腔动脉外在压迫,导致肠系膜缺血,从而引起餐后腹痛、体重减轻、恶性呕吐等一组后正确。常见外压因素包括正中弓韧带、膈肌脚纤维、神经组织等。别称:中弓韧带压迫综合征MedianarcuateligamentsyndromeMALS腹腔动脉索带综合征CeliacbandsyndromeCBS疾病概述解剖基础•中弓韧带:连接两侧膈脚的纤维韧带,构成主动脉裂孔的前缘;通常位于腹腔动脉起始部上方。•腹腔动脉:起源于腹主动脉前壁主要分支,位于T11-L1间。发病机制•某些先天遗传因素导致腹腔动脉和中弓韧带相对位置的变异进而引起压迫症状。腹腔动脉在主动脉发出位置过高中弓韧带插入位置较低腹腔动脉压迫发病机制•示意图:中弓韧带综合征患者的中弓韧带位于腹腔动脉的前方中弓韧带综合征患者的侧位片,腹腔动脉受压病理生理①外压理论:外压压迫引发的内脏缺血。•腹腔动脉受压+侧枝循环不足系膜缺血(导致疼痛)②神经源性刺激:腹腔神经丛或神经节压迫•腹腔神经丛刺激内脏血管收缩引起交感神经纤维直接激惹刺激(导致疼痛)。临床表现仅10%-24%出现内脏缺血临床表现。年龄:各年龄段均可发病,以40-50岁女性多见。典型症状:慢性剧烈上腹痛(餐后多)——膝胸位缓解。不典型症状:锐/钝痛、绞痛,性质各异,恶性、呕吐。病程:多较长,反复发作、缓解。临床表现主要体征:瘦长体型+肋弓角狭小者居多(疼痛长期畏食致恶性循环)上腹部血管杂音(深呼气明显)辅助检查①介入导管血管造影(DSA)——金标准动态观测、综合评估。②CT动脉血管造影(CTA):首选无创、薄层重组、MPR、VR图像提供有效信息。③磁共振血管造影(MRA):可选用碘剂过敏首选,但腔内病变识别不如CTA④超声多普勒:简便快捷——最常用流速、峰值的测定,定量CTA表现CTA作为常见检查方法:①吸气末检查,腹腔干受压(正常人群15%呼气末可能受压,无临床症状,意义不大)。②腹腔干起始部前上方明显的“V”型凹陷外压改变,狭窄远端扩张,呈典型“钩状”形态。③肠系膜上动脉与腹腔干侧枝循环建立。④可伴有近段、远段多发粥样斑块形成。⑤矢状位重组是评估腹腔动脉起始部狭窄的最佳位置。CTA表现CTA作为常见检查方法:①吸气末检查,腹腔干受压(正常人群15%呼气末可能受压,无临床症状,意义不大)。②腹腔干起始部前上方明显的“V”型凹陷外压改变,狭窄远端扩张,呈典型“钩状”形态。③肠系膜上动脉与腹腔干侧枝循环建立。④可伴有近段、远段多发粥样斑块形成。⑤矢状位重组是评估腹腔动脉起始部狭窄的最佳位置。轴位不同程度的受压表现冠状位/矢状位不同程度受压表现,远段血管扩张容积再现VR诊断要点1、慢性腹痛,特别是餐后腹痛,且能排除其他因素。2、典型影像学表现(冠状位/矢状位)。3、本例临床需做好其他疾病的排除性诊断。鉴别诊断粥样斑块鉴别诊断大动脉炎狭窄:多为向心性狭窄,并可见多跟动脉受累;如诊断困难时可采用呼吸变化扫描法判断对狭窄程度的影响。Theend