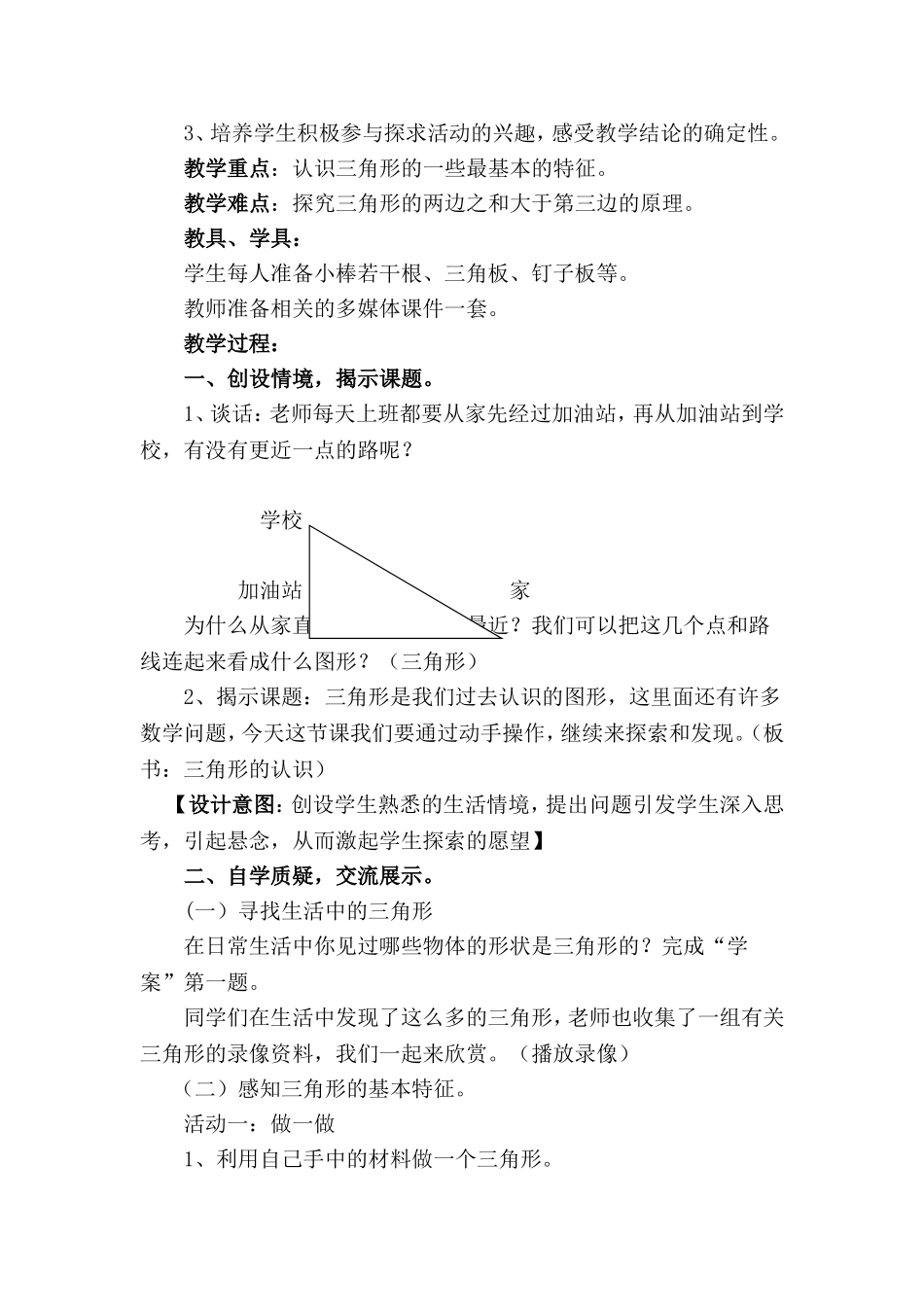

亲历体验探索——《三角形的认识》教学设计教案教学内容:国标本苏教版小学数学四年级下册第22-23页的内容及第24页“想想做做”。教材简析:苏教版四年级数学下册第22~24页三角形的认识是学生已经直观认识了三角形和其他一些简单的平面图形;又在四年级上册中相对集中地认识了角等知识基础上学习的,它既为学习平行四边形和梯形提供学习经验,又为进一步学习多边形的面积打好基础。这部分内容主要包括:认识三角形的基础特征;认识三角形的底和高;了解三角形的两边之和大于第三边。本课为第一课时,主要让学生认识三角形,了解三角形的两边之和大于第三边。设计理念:《数学课程标准》指出,在探索物体的位置关系、图形特征、识图、作图等过程中进一步发展学生的空间观念;在他人鼓励与引导下,能积极地克服数学活动中遇到的困难,对自己得到的结果正确与否有一定的把握,相信自己在学习中可以取得不断的进步。本教学设计的教学理念是使学生在学习活动中,通过联系生活情境,从生活经验中充分观察感知三角形;通过自我创作三角形中感悟三角形的基本特征(有三条边、三个顶点、三个角),在此基础上,再通过一定长度的小棒拼搭三角形活动,质疑为什么有的能围成三角形,有的却不能围成三角形。在教师有序的指导下通过测量比较,验证每种情况中三根小棒的长度关系,使学生了解并自悟:“三角形两条边长度的和大于第三边”。再通过一定的训练,巩固三角形的认识,掌握其特征,从而真正落实从生活背景中来研究学习数学,又为解决生活实际问题服务的理念。基于以上粗浅的认识,本人确定本教学内容第一课时的教学目标为:1、联系生活,通过观察使学生认识三角形,知道三角形各部分的名称和基本特征。2、通过操作和交流,发现三角形三条边的长度关系,感受到三角形两边之和大于第三边,发展空间观念。3、培养学生积极参与探求活动的兴趣,感受教学结论的确定性。教学重点:认识三角形的一些最基本的特征。教学难点:探究三角形的两边之和大于第三边的原理。教具、学具:学生每人准备小棒若干根、三角板、钉子板等。教师准备相关的多媒体课件一套。教学过程:一、创设情境,揭示课题。1、谈话:老师每天上班都要从家先经过加油站,再从加油站到学校,有没有更近一点的路呢?学校加油站家为什么从家直接去学校这条路最近?我们可以把这几个点和路线连起来看成什么图形?(三角形)2、揭示课题:三角形是我们过去认识的图形,这里面还有许多数学问题,今天这节课我们要通过动手操作,继续来探索和发现。(板书:三角形的认识)【设计意图:创设学生熟悉的生活情境,提出问题引发学生深入思考,引起悬念,从而激起学生探索的愿望】二、自学质疑,交流展示。(一)寻找生活中的三角形在日常生活中你见过哪些物体的形状是三角形的?完成“学案”第一题。同学们在生活中发现了这么多的三角形,老师也收集了一组有关三角形的录像资料,我们一起来欣赏。(播放录像)(二)感知三角形的基本特征。活动一:做一做1、利用自己手中的材料做一个三角形。2、小组间相互交流自己的作品。3、展示学生制作的三角形,并请学生说说做的过程和想法。学生可能会用以下几种方法:(1)小棒搭成的三角形。(2)钉子板上拉成的三角形。(3)三角尺画成的三角形。(4)直尺画的三角形。(5)铁丝围成的三角形。活动二:画一画想一想什么样的图形是三角形。在“想想做做”第一题的点子图上自己画一个三角形,同位互相检查。活动三:学一学1、学生自学三角形各部分名称,完成“学案”第二题。2、指导学生小结,板书:三角形有3条边,3个角,3个顶点。3、拿出信封里面的三角形,看一看,摸一摸,数一数。4、小组间互相说一说三角形的基本特征。【设计意图:让学生寻找生活中的三角形和课件的出示,既可以让学生充分体会到数学源于生活,还拓宽学生的视野,激发学生的探究欲望。学生在“做三角形、画三角形、自学三角形各部分的名称”的活动中由具体到抽象,由生活到数学,逐步实现三角形概念的主动建构,这一过程也是数学化的过程。】三、精讲点拨,互动探究。(一)质疑引入几条线段可以围成一个三角形?(三条)...