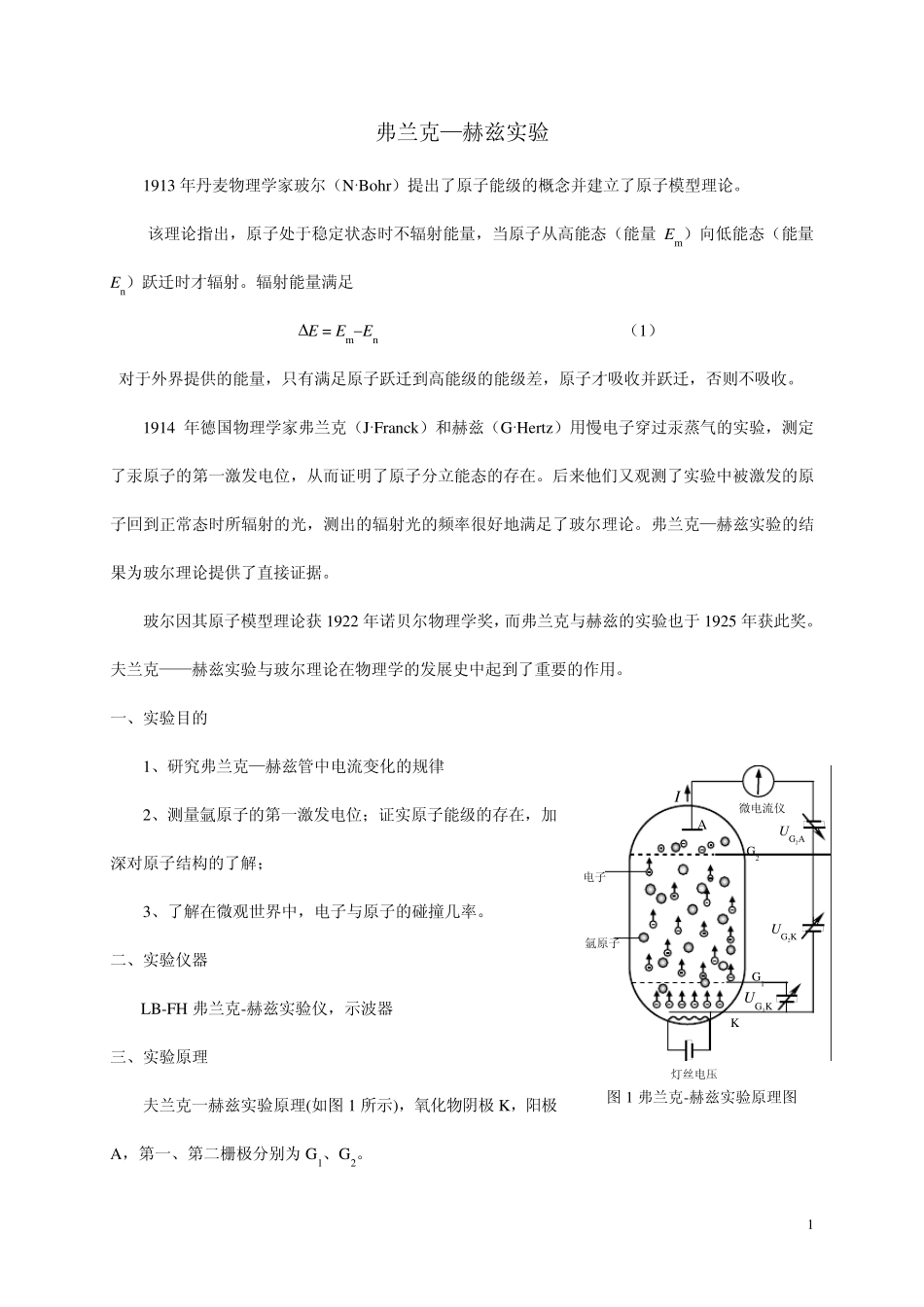

1 弗兰克—赫兹实验 1913 年丹麦物理学家玻尔(NBohr)提出了原子能级的概念并建立了原子模型理论。 该理论指出,原子处于稳定状态时不辐射能量,当原子从高能态(能量 Em)向低能态(能量En)跃迁时才辐射。辐射能量满足 E = EmEn (1) 对于外界提供的能量,只有满足原子跃迁到高能级的能级差,原子才吸收并跃迁,否则不吸收。 1914 年德国物理学家弗兰克(JFranck)和赫兹(GHertz )用慢电子穿过汞蒸气的实验,测定了汞原子的第一激发电位,从而证明了原子分立能态的存在。后来他们又观测了实验中被激发的原子回到正常态时所辐射的光,测出的辐射光的频率很好地满足了玻尔理论。弗兰克—赫兹实验的结果为玻尔理论提供了直接证据。 玻尔因其原子模型理论获 1922 年诺贝尔物理学奖,而弗兰克与赫兹的实验也于 1925 年获此奖。夫兰克——赫兹实验与玻尔理论在物理学的发展史中起到了重要的作用。 一、实验目的 1、研究弗兰克—赫兹管中电流变化的规律 2、测量氩原子的第一激发电位;证实原子能级的存在,加深对原子结构的了解; 3、了解在微观世界中,电子与原子的碰撞几率。 二、实验仪器 LB-FH 弗兰克-赫兹实验仪,示波器 三、实验原理 夫兰克一赫兹实验原理(如图 1 所示),氧化物阴极 K,阳极A,第一、第二栅极分别为 G1、G2。 图 1 弗兰克-赫兹实验原理图 电子 氩原子 K G2 G1 A I U G2K U G1K U G2A 微电流仪 灯丝电压 2 K-G1-G2 加正向电压,为电子提供能量。VG1K 的作用主要是消除空间电荷对阴极电子发射的影响,提高发射效率。G2-A 加反向电压,形成拒斥电场。 电子从 K 发出,在 K-G2 区间获得能量,在 G2-A 区间损失能量。如果电子进入 G2-A 区域时动能大于或等于 eVG2K,就能到达板极形成板极电流 I. 电子在不同区间的情况: (1) K-G1 区间 电子迅速被电场加速而获得能量。 (2) G1-G2 区间 电子继续从电场获得能量并不断与氩原子碰撞。当其能量小于氩原子第一激发态与基态的能级差E=E2E1 时,氩原子基本不吸收电子的能量,碰撞属于弹性碰撞。当电子的能量达到E,则可能在碰撞中被氩原子吸收这部分能量,这时的碰撞属于非弹性碰撞。 E 称为临界能量。 (3) G2-A 区间 电子受阻,被拒斥电场吸收能量。若电子进入此区间时的能量小于 EVG2A则不能达到板极。 由此可见,若 eVG2K<E,则电子带着 EVG2K 的能量进入 G2-A ...