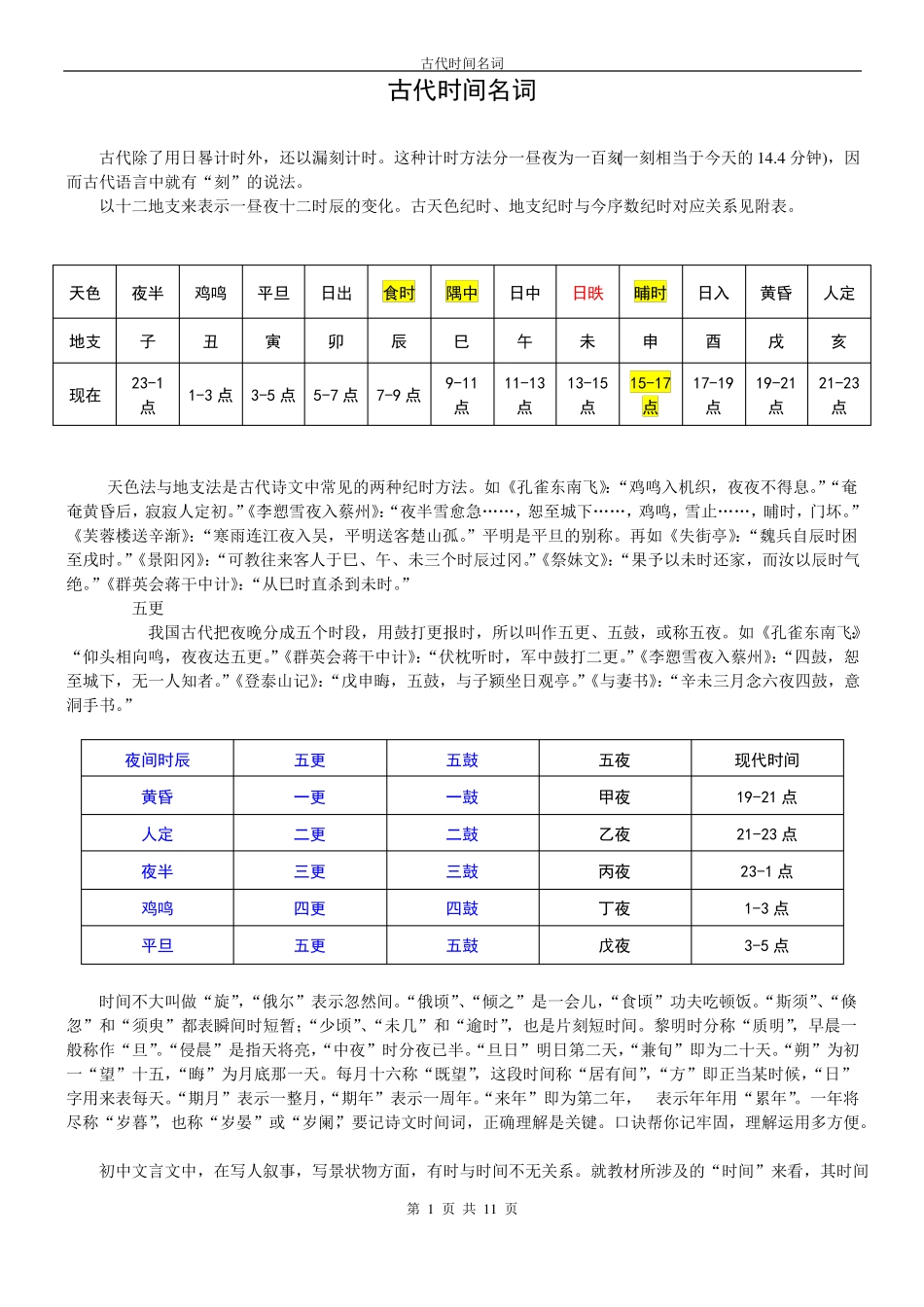

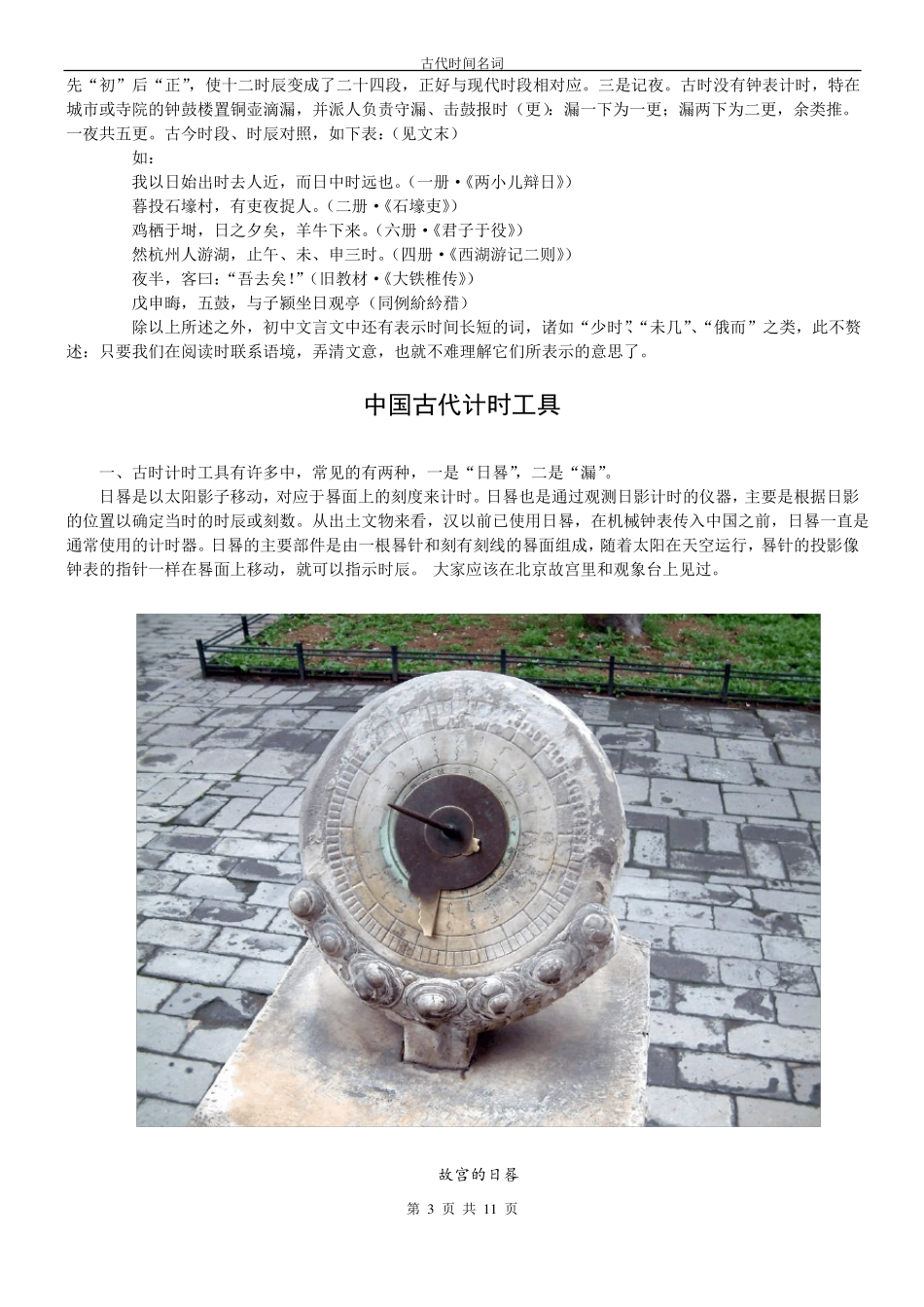

古代时间名词古代时间名词古代除了用日晷计时外,还以漏刻计时。这种计时方法分一昼夜为一百刻(一刻相当于今天的 14.4 分钟),因而古代语言中就有“刻”的说法。以十二地支来表示一昼夜十二时辰的变化。古天色纪时、地支纪时与今序数纪时对应关系见附表。天色地支现在夜半子23-1点鸡鸣丑平旦寅日出卯食时辰隅中巳9-11点日中午11-13点日昳未13-15点晡时申15-17点日入黄昏酉17-19点戌19-21点人定亥21-23点1-3 点3-5 点5-7 点7-9 点天色法与地支法是古代诗文中常见的两种纪时方法。如《孔雀东南飞》:“鸡鸣入机织,夜夜不得息。”“奄奄黄昏后,寂寂人定初。”《李愬雪夜入蔡州》:“夜半雪愈急……,恕至城下……,鸡鸣,雪止……,晡时,门坏。”《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。”平明是平旦的别称。再如《失街亭》:“魏兵自辰时困至戌时。”《景阳冈》:“可教往来客人于巳、午、未三个时辰过冈。”《祭妹文》:“果予以未时还家,而汝以辰时气绝。”《群英会蒋干中计》:“从巳时直杀到未时。”五更我国古代把夜晚分成五个时段,用鼓打更报时,所以叫作五更、五鼓,或称五夜。如《孔雀东南飞》:“仰头相向鸣,夜夜达五更。”《群英会蒋干中计》:“伏枕听时,军中鼓打二更。”《李愬雪夜入蔡州》:“四鼓,恕至城下,无一人知者。”《登泰山记》:“戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭。”《与妻书》:“辛未三月念六夜四鼓,意洞手书。”夜间时辰黄昏人定夜半鸡鸣平旦五更一更二更三更四更五更五鼓一鼓二鼓三鼓四鼓五鼓五夜甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜现代时间19-21 点21-23 点23-1 点1-3 点3-5 点时间不大叫做“旋”,“俄尔”表示忽然间。“俄顷”、“倾之”是一会儿,“食顷”功夫吃顿饭。“斯须”、“倏忽”和“须臾”都表瞬间时短暂;“少顷”、“未几”和“逾时”,也是片刻短时间。黎明时分称“质明”,早晨一般称作“旦”。“侵晨”是指天将亮,“中夜”时分夜已半。“旦日”明日第二天,“兼旬”即为二十天。“朔”为初一“望”十五,“晦”为月底那一天。每月十六称“既望”,这段时间称“居有间”,“方”即正当某时候,“日”字用来表每天。“期月”表示一整月,“期年”表示一周年。“来年”即为第二年,表示年年用“累年”。一年将尽称“岁暮”,也称“岁晏”或“岁阑”,要记诗文时间词,正确理解是关键。口诀帮你记牢固,理解运用多方便。初中文言文中,在写人叙事,写景状物方面,有时与时间不无关系...