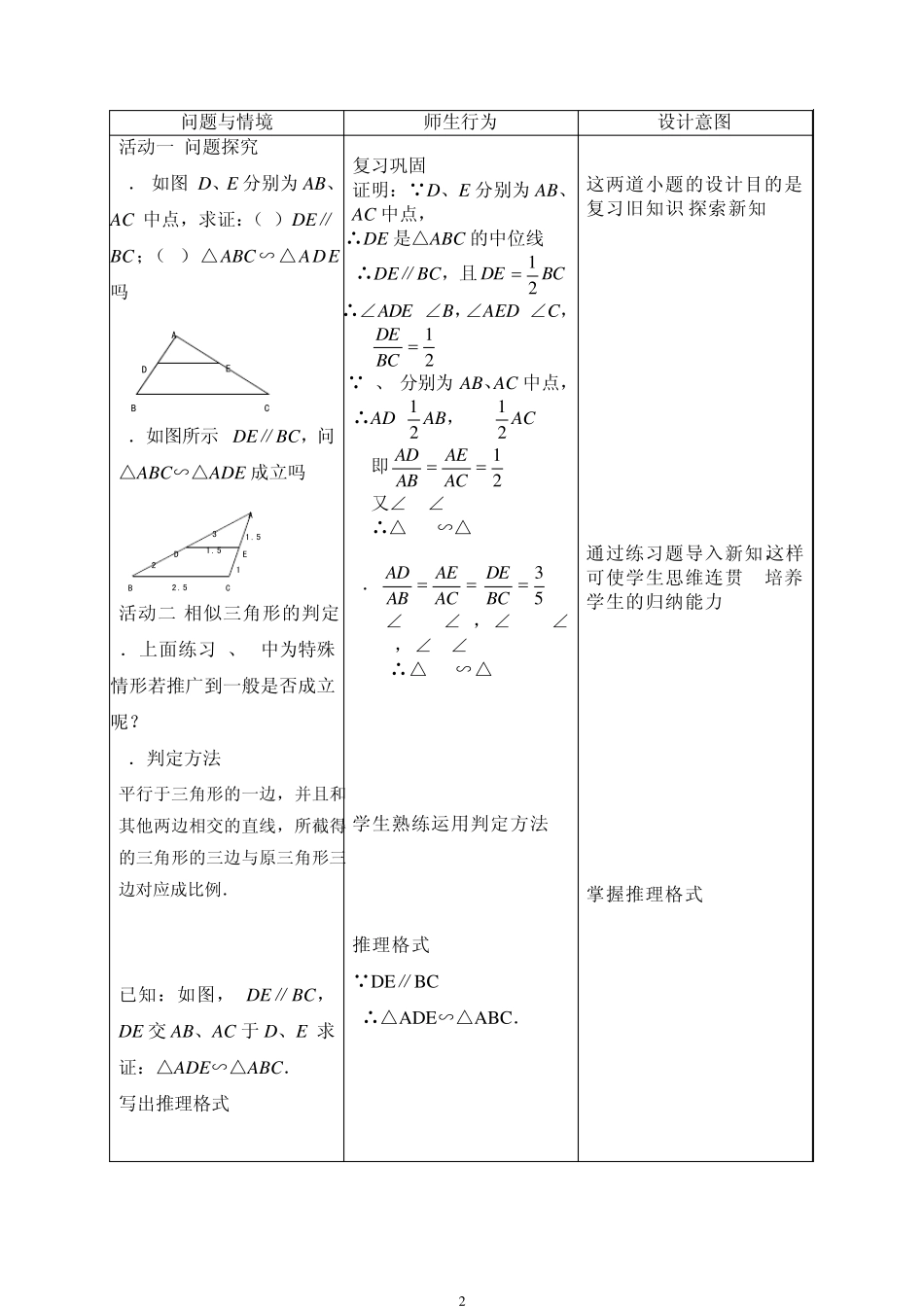

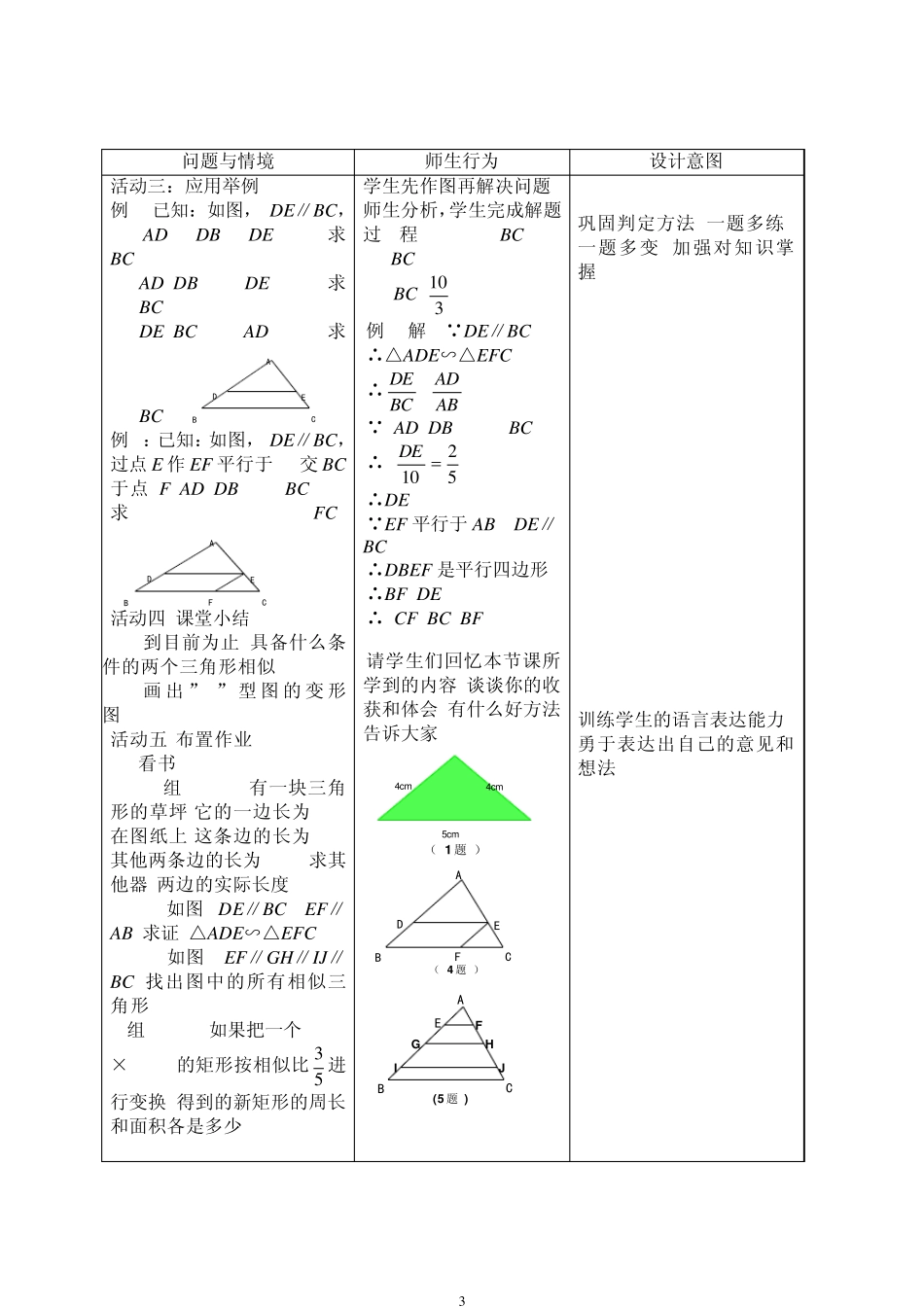

1 相似三角形的性质和判定(第一课时) 教学目标 1 、知识与技能:理解并掌握相似三角形的判定方法. 2 、过程与方法:以问题的形式,创设一个有利于学生动手和探究的情境,达到掌握相似三角形判定的方法的目的. 3 、态度、情感、价值观:培养学生积极的思考、动手、观察的能力,使学生感悟几何知识在生活中的价值. 教学重点:掌握相似三角形的判定方法 教学难点:理解和应用相似三角形判定. 教具:课件、多媒体展台 教学方法:讲练结合、点拨与讨论结合 学具: 教学过程及教学内容设计: 2 问题与情境 师生行为 设计意图 活动一:问题探究 1. 如图,D、E分别为AB、AC 中点,求证:(1)DE∥BC;(2)△ABC∽△ADE吗? EDCBA 2.如图所示, DE∥BC,问△ABC∽△ADE成立吗? 12.51.51.523ABCDE 活动二:相似三角形的判定 1.上面练习1、2中为特殊情形若推广到一般是否成立呢? 2.判定方法1: 平行于三角形的一边,并且和其他两边相交的直线,所截得的三角形的三边与原三角形三边对应成比例. 已知:如图, DE∥BC,DE交AB、AC 于D、E.求证:△ADE∽△ABC. 写出推理格式. 复习巩固 证明: D、E分别为AB、AC 中点, ∴DE是△ABC 的中位线 ∴DE∥BC,且 BCDE21 ∴∠ADE=∠B,∠AED=∠C, 21BCDE D、E分别为AB、AC 中点,∴AD=21 AB,AE=21 AC 即21 ACAEABAD 又∠A=∠A ∴△ADE∽△ABC 2. ACAEABAD53BCDE ∠ADE=∠B,∠AED=∠C,∠A=∠A ∴△ADE∽△ABC 学生熟练运用判定方法 推理格式: DE∥BC ∴△ADE∽△ABC. 这两道小题的设计目的是复习旧知识,探索新知. 通过练习题导入新知,这样可使学生思维连贯, 培养学生的归纳能力. 掌握推理格式 3 问题与情境 师生行为 设计意图 活动三:应用举例 例1.已知:如图, DE∥BC, (1) AD=2,DB=1,DE=2.5,求BC; (2) AD:DB=2:1,DE=2.5,求BC; (3) DE:BC=3:5,AD=2, 求BC. EDCBA 例2:已知:如图, DE∥BC,过点E 作EF 平行于AB交BC于点F,AD:DB=2:3,BC=10,求FC. FABCDE 活动四:课堂小结 1. 到目前为止,具备什么条件的两个三角形相似? 2. 画出”A”型图的变形图. 活动五:布置作业 1. 看书P42-43 2. A组:P55/1.有一块三角形的草坪,它的一边长为25m,在图纸上,这条边的长为5cm,其他两条边的长为4cm,求其他器=两边的实际长度. P55/4.如图, DE∥BC, EF∥AB,求证:△ADE∽△EFC. P55/5.如图, EF∥GH∥IJ∥BC,找...