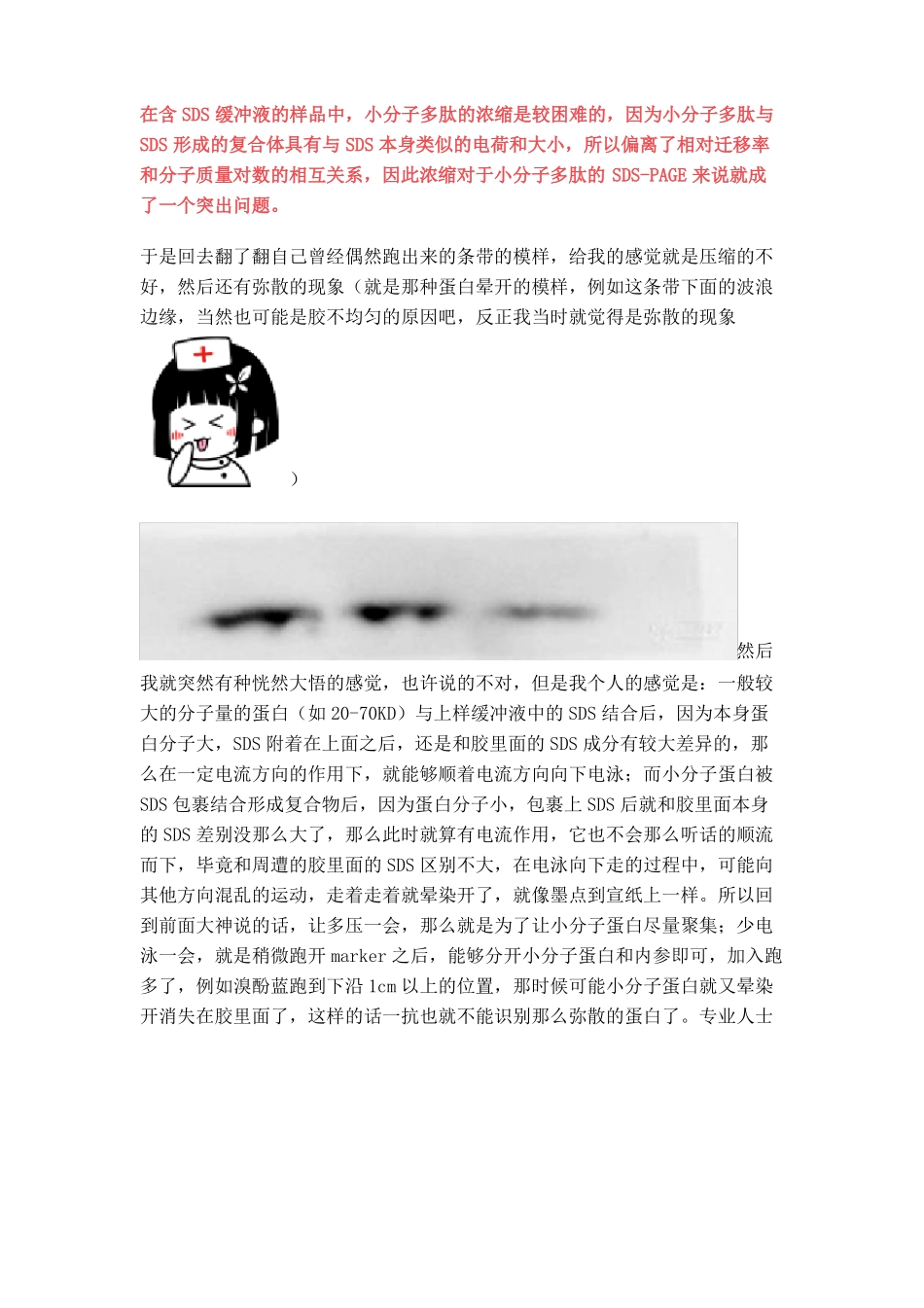

摘自丁香园:跟大家分享一下小分子蛋白的 western-blot 相关注意事项以及操作技巧:我搞得蛋白质是一个 11KD 的分泌性蛋白,并且是我实验设计中一个重要的指标,最初学习 WB 技术,受困于二抗不合格一直连内参都做不出来。。。后面改换抗体之后,才相对顺利一点,其他指标也相继出来了。所以抗体真的很重要。但是在做 WB 实验的 7、8 个月过程中,我的核心的一个蛋白一直处于混沌状态,可能跑 30 次能现身一次,现身之后又没影好几个月,就这样捉摸不定,搞得我很烦,但又无可奈何。询问了实验室的同学们,说法各一:1、有人说小分子量蛋白就是难跑,为什么难大家也说不清楚。2、有的说分泌性蛋白本身胞内含量少,不好跑,需要加大上样量,似乎也是实话。3、还有的说小分子量蛋白容易降解,你的蛋白质降解了吧,我姑且信了。但是 95%的时候我跑出的条带都是大白板,纵然我通过 PCR、细胞的免疫荧光都能够发现这个蛋白,但是就是 WB 做不出来,4、也有朋友告诉我说分泌型蛋白你还是做 ELISA 吧,可是一来这个蛋白的 ELISA 试剂盒好贵的,二来我就是想做 WB。。。。所以就开始了上下求索之路。95%的时间跑出来的条带是这样的。。。这一求索就是几个月的时间。期间一直觉得电泳没什么技术含量,电转的过程才是重点,于是纠结于电转条件;也纠结过电转液的配置等。就在最近,再次翻阅论坛里面大神的回帖,其中一个大神提到:小分子量蛋白容易在电泳过程中弥散,电泳在压缩胶里多压一会,在分离胶里面跑一半就好了。对这个话百思不得其解,于是开始查询一些实验技术方面的文献,其中有几篇文献对我很有启发,其中有些技术原理方面的内容如下:在含 SDS 缓冲液的样品中,小分子多肽的浓缩是较困难的,因为小分子多肽与SDS 形成的复合体具有与 SDS 本身类似的电荷和大小,所以偏离了相对迁移率和分子质量对数的相互关系,因此浓缩对于小分子多肽的 SDS-PAGE 来说就成了一个突出问题。于是回去翻了翻自己曾经偶然跑出来的条带的模样,给我的感觉就是压缩的不好,然后还有弥散的现象(就是那种蛋白晕开的模样,例如这条带下面的波浪边缘,当然也可能是胶不均匀的原因吧,反正我当时就觉得是弥散的现象)然后我就突然有种恍然大悟的感觉,也许说的不对,但是我个人的感觉是:一般较大的分子量的蛋白(如 20-70KD)与上样缓冲液中的 SDS 结合后,因为本身蛋白分子大,SDS 附着在上面之后,还是和胶里面的 SDS 成分有较大差...