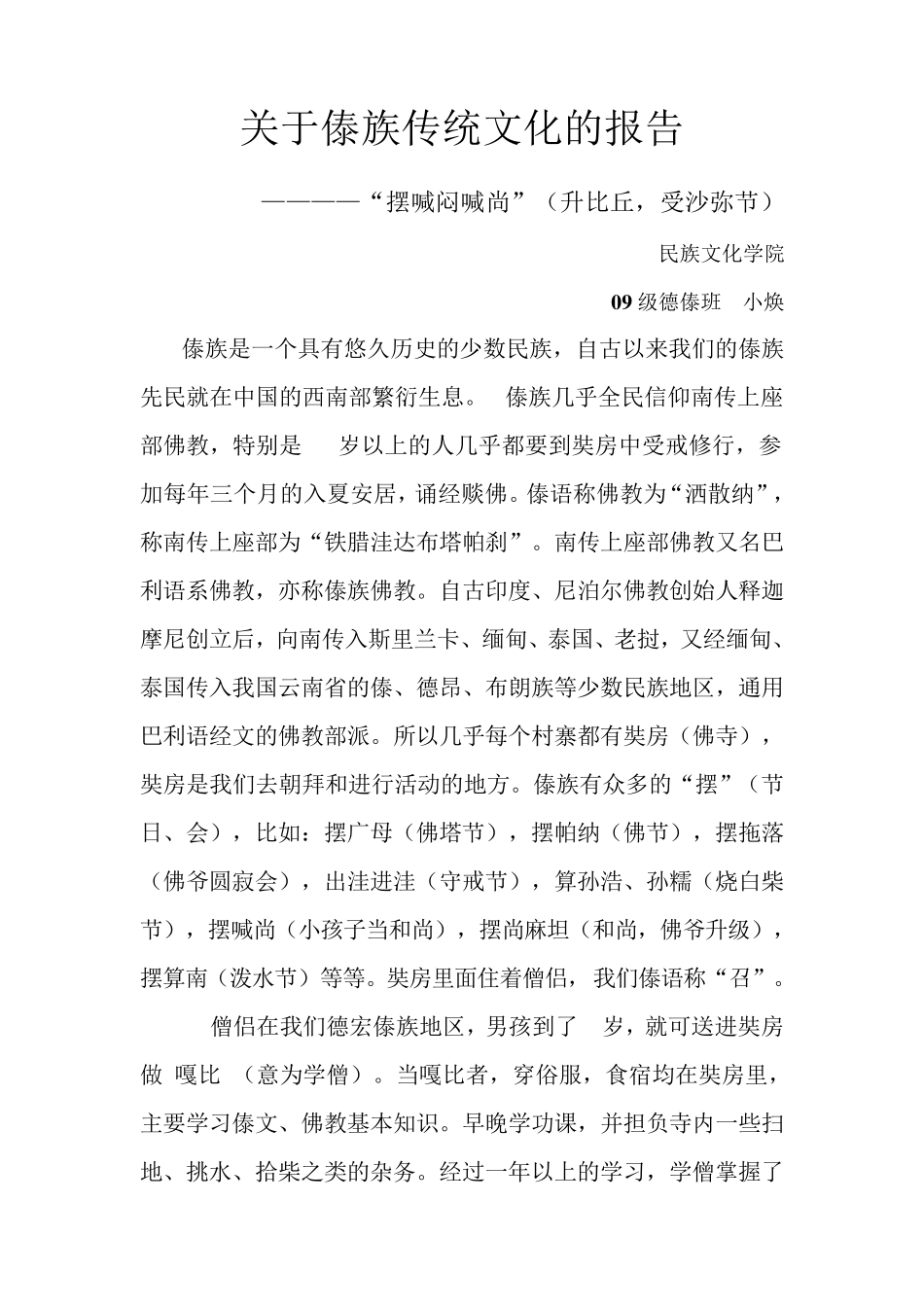

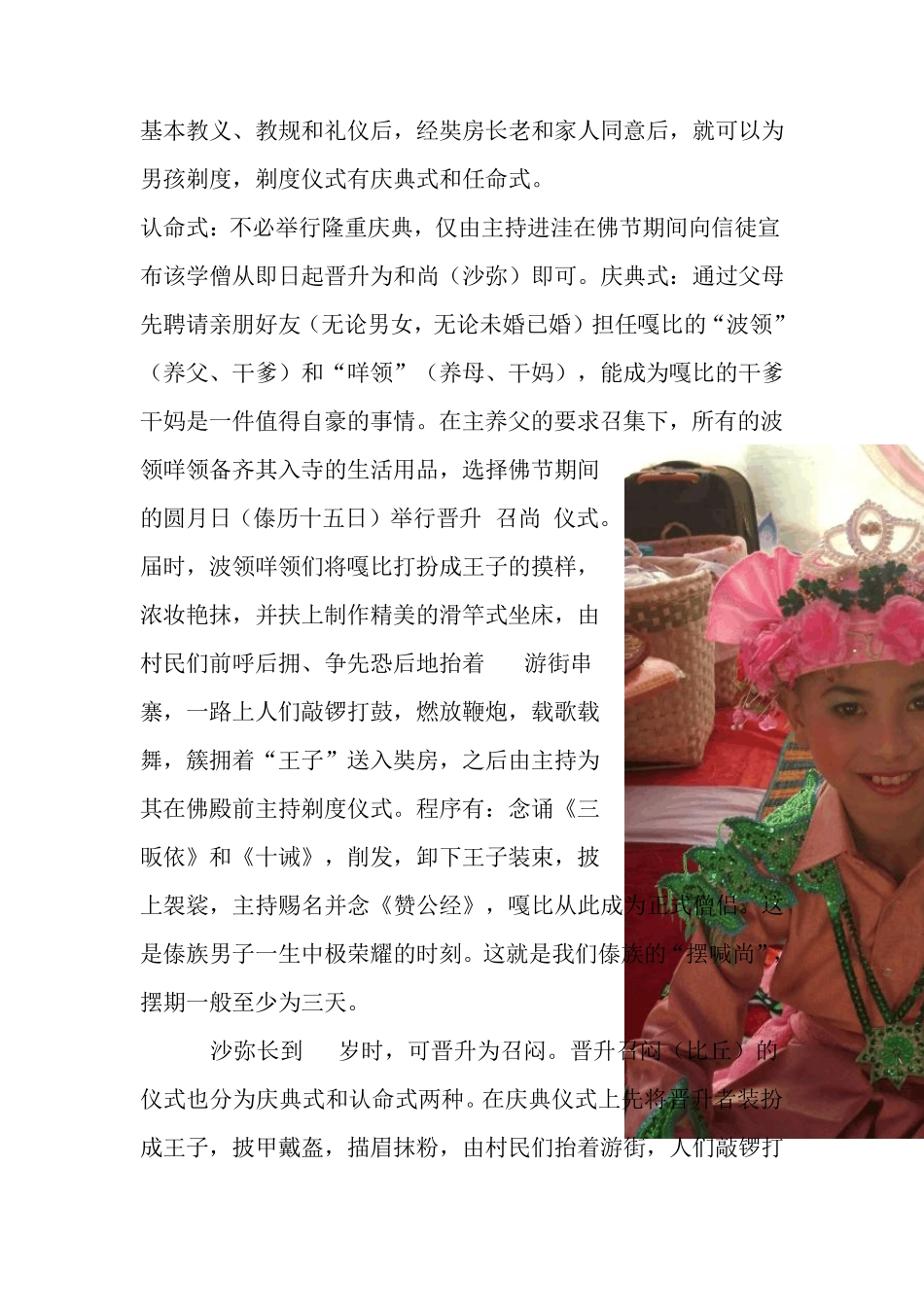

关于傣族传统文化的报告 ————“摆喊闷喊尚”(升比丘,受沙弥节) 民族文化学院 0 9 级德傣班 小焕 傣族是一个具有悠久历史的少数民族,自古以来我们的傣族先民就在中国的西南部繁衍生息。 傣族几乎全民信仰南传上座部佛教,特别是 40岁以上的人几乎都要到奘房中受戒修行,参加每年三个月的入夏安居,诵经赕佛。傣语称佛教为“洒散纳”,称南传上座部为“铁腊洼达布塔帕刹”。南传上座部佛教又名巴利语系佛教,亦称傣族佛教。自古印度、尼泊尔佛教创始人释迦摩尼创立后,向南传入斯里兰卡、缅甸、泰国、老挝,又经缅甸、泰国传入我国云南省的傣、德昂、布朗族等少数民族地区,通用巴利语经文的佛教部派。所以几乎每个村寨都有奘房(佛寺),奘房是我们去朝拜和进行活动的地方。傣族有众多的“摆”(节日、会),比如:摆广母(佛塔节),摆帕纳(佛节),摆拖落(佛爷圆寂会),出洼进洼(守戒节),算孙浩、孙糯(烧白柴节),摆喊尚(小孩子当和尚),摆尚麻坦(和尚,佛爷升级),摆算南(泼水节)等等。奘房里面住着僧侣,我们傣语称“召”。 僧侣在我们德宏傣族地区,男孩到了 7岁,就可送进奘房做"嘎比"(意为学僧)。当嘎比者,穿俗服,食宿均在奘房里,主要学习傣文、佛教基本知识。早晚学功课,并担负寺内一些扫地、挑水、拾柴之类的杂务。经过一年以上的学习,学僧掌握了基本教义、教规和礼仪后,经奘房长老和家人同意后,就可以为男孩剃度,剃度仪式有庆典式和任命式。 认命式:不必举行隆重庆典,仅由主持进洼在佛节期间向信徒宣布该学僧从即日起晋升为和尚(沙弥)即可。庆典式:通过父母先聘请亲朋好友(无论男女,无论未婚已婚)担任嘎比的“波领”(养父、干爹)和“咩领”(养母、干妈),能成为嘎比的干爹干妈是一件值得自豪的事情。在主养父的要求召集下,所有的波领咩领备齐其入寺的生活用品,选择佛节期间的圆月日(傣历十五日)举行晋升"召尚"仪式。届时,波领咩领们将嘎比打扮成王子的摸样,浓妆艳抹,并扶上制作精美的滑竿式坐床,由村民们前呼后拥、争先恐后地抬着 游街串寨,一路上人们敲锣打鼓,燃放鞭炮,载歌载舞,簇拥着“王子”送入奘房,之后由主持为其在佛殿前主持剃度仪式。程序有:念诵《三昄依》和《十诫》,削发,卸下王子装束,披上袈裟,主持赐名并念《赞公经》,嘎比从此成为正式僧侣。这是傣族男子一生中极荣耀的时刻。这就是我们傣族的“摆喊尚”,摆期一般至少为三天。 沙弥长到 20...