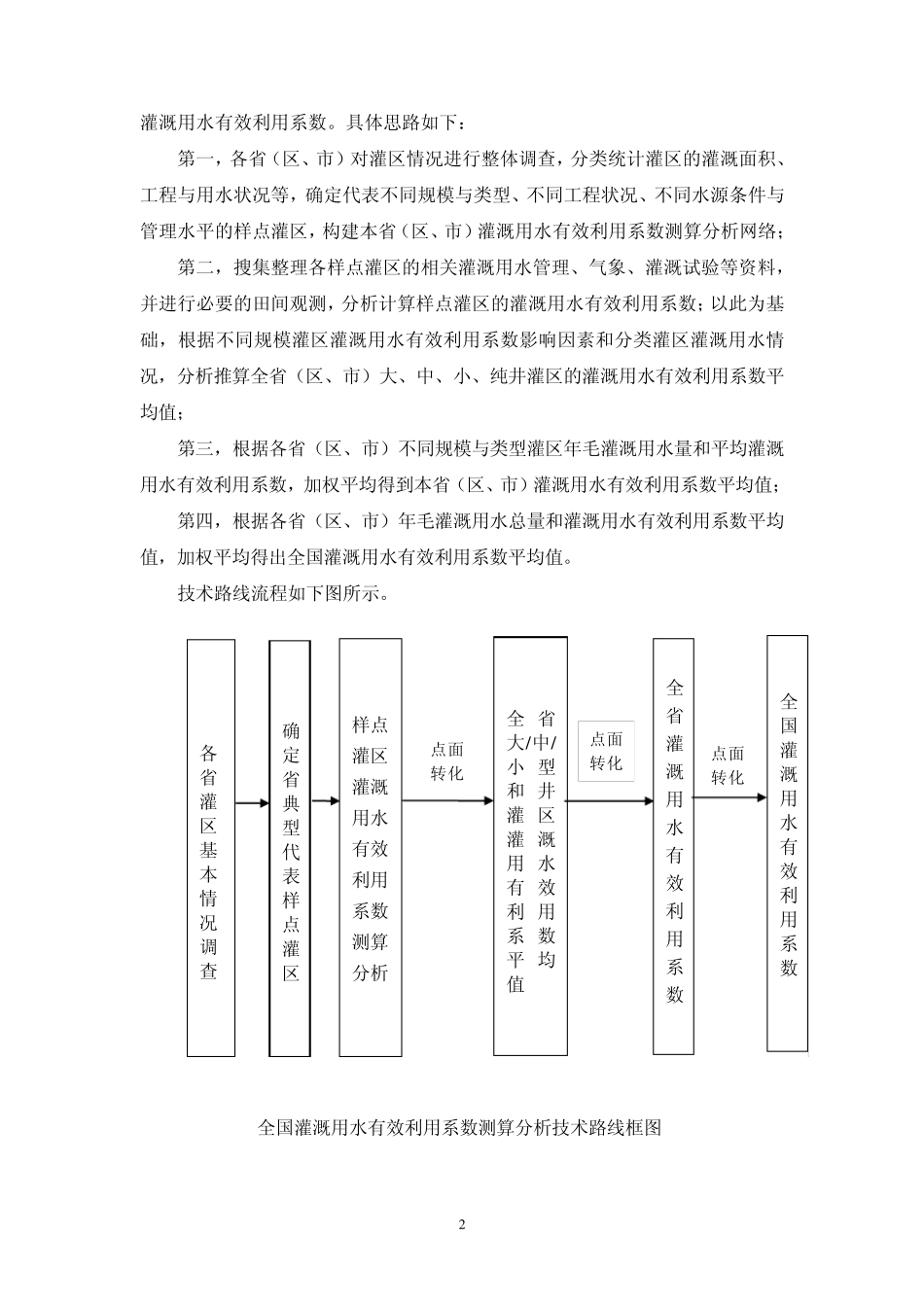

1 全国灌溉用水有效利用系数测算分析技术指南 1 目的及意义 我国水资源不足,供需矛盾突出,已成为经济社会可持续发展的关键制约因素。加快建设资源节约型、环境友好型社会,实现经济发展与人口、资源、环境相协调,是今后一项长期而紧迫的任务。目前,全国灌溉用水量约占总用水量的60%以上,灌溉面积的98%为地面灌溉,灌溉方式粗放,灌溉水的利用率和利用效益较低,因此,灌溉节水是建设节水型社会的首要内容。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确要求,到“十一五”末全国农业灌溉用水有效利用系数提高到0.5(预期性指标)。《全国水利发展“十一五”规划》确定,到2010 年全国农业灌溉用水有效利用系数提高到0.50 左右。 灌溉用水有效利用系数指灌入田间可被作物利用的水量与灌溉系统取用的灌溉总水量的比值,其与灌区自然条件、工程状况、用水管理、灌水技术等因素有关,是评价灌溉用水效率的重要指标。跟踪分析灌溉用水有效利用系数变化情况,合理评价节水潜力与节水灌溉发展成效,对于促进灌溉节水健康发展具有重要意义。根据水利部关于开展“十一五”期间全国灌溉用水有效利用系数测算分析的有关要求和部署(水农[2006]617 号),为了统一和规范全国灌溉用水有效利用系数测算分析方法和步骤,促进该项工作有序开展,特制定本技术指南。 2 技术路线 全国灌溉用水有效利用系数采用点与面相结合、调查统计与观测分析相结合、微观研究与宏观分析评价相结合的方法进行测算分析。 各省(区、市)在对灌区综合调研的基础上,选择代表不同规模与类型(大、中、小型灌区和纯井灌区,下同)的典型灌区作为样点灌区,搜集整理样点灌区有关资料,并开展必要的田间观测,通过综合分析,得出样点灌区灌溉用水有效利用系数;以此为基础,得到不同规模与类型灌区的灌溉用水有效利用系数平均值;分析计算出各省(区、市)平均值;最后,由省(区、市)数据推算全国的 2 灌溉用水有效利用系数。具体思路如下: 第一,各省(区、市)对灌区情况进行整体调查,分类统计灌区的灌溉面积、工程与用水状况等,确定代表不同规模与类型、不同工程状况、不同水源条件与管理水平的样点灌区,构建本省(区、市)灌溉用水有效利用系数测算分析网络; 第二,搜集整理各样点灌区的相关灌溉用水管理、气象、灌溉试验等资料,并进行必要的田间观测,分析计算样点灌区的灌溉用水有效利用系数;以此为基础,根据不同规模灌区灌溉用水...