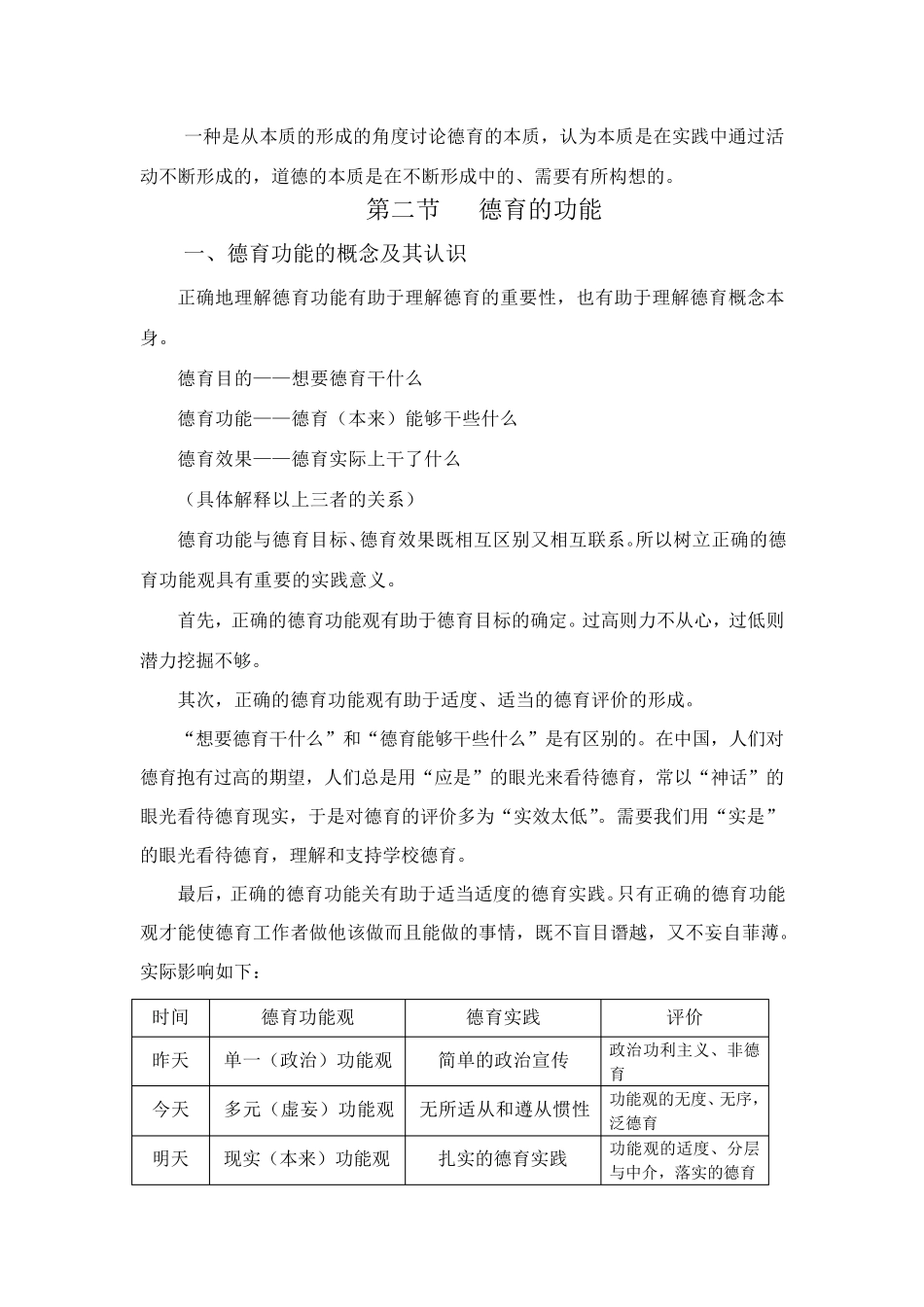

第二章 德育的本质与功能 教学目标 通过本章的学习,使学生正确理解道德生活与道德教育的本质,正确理解德育的社会性功能、个体性功能和教育性功能的关系,领会德育的个体享用功能的内涵与意义。 教学难点重点 德育的本质,德育功能的概念,德育的社会性功能、德育的个性功能、德育的教育性功能。 教学时数:3 课时 教学内容 德育的本质和功能问题是德育理论的基本问题,对这两个问题的不同回答构成了不同德育观的内核。 第一节 德育的本质 一、道德在生活中的“存在”与德育的本质 道德在生活中有两种存在状态:一是表现为道德主体的品质,称之为“德性”;二是表现为道德主体的行为,称之为“德行”。(或称之为道德生活、道德实践、德性生活)。道德在生活中的存在问题因此就是道德在人性、德行在生活中的存在问题。 关于人性,在中国古代就有性善、性恶、性无善无恶、性有善有恶、性三品说等不同的解释,矛盾的焦点在于对善与恶两个端点的认识上。 西方人则有另一种解释“人是半人半兽的动物(即神性与兽性的统一)。 德性即具体人的具体人性,不同的人表现出不同的水平:这个人的人格中多大程度上赋有人的精神含量,他多大程度上领会了人之为人的精神本质,多大程度上通过物质需求的满足而实现其价值目标。因而,德性既可以理解为人的生物性和精神性的综合,又可理解为基于生物性求索精神人格的中介环节。德性就是在人的生物性存在中实存的精神性。 所以,有三种人性存在: ① 与动物性相联系的人的自然属性(本原性的人性) ② 与兽性相联系的人性(本质性的人性) ③ 现实存在的人的综合属性(现实性人性) 人性表现于人的生活。人性中既有生物性和精神性的双重性质,人的生活亦可分为物质生活或精神生活(意义生活)。人追求物欲的满足,但又不甘于物欲的满足;人不仅要活着,而且要有意义地活着;活得有质量。人为活着而生活,同时人更为有质量或更有价值的生存而活着。着正反映了人类及其生活的本质,因此,人的生活也是二重的,即物质生活和意义生活的二重性。物质生活和意义生活彼此内在地对立统一,即“德性”生活。人的“德性”生活也因其物质生活和意义生活的含量不同而水平不一。由此可见,德性生活实际上是物质生活、意义生活的综合,也可以说是由物质生活到意义生活的中介环节。 人性中的动物性不足以使人区别于动物,而精神性使人从动物中超越出来成为真正的“万物之灵”,因而精神性或神性更本质地表...