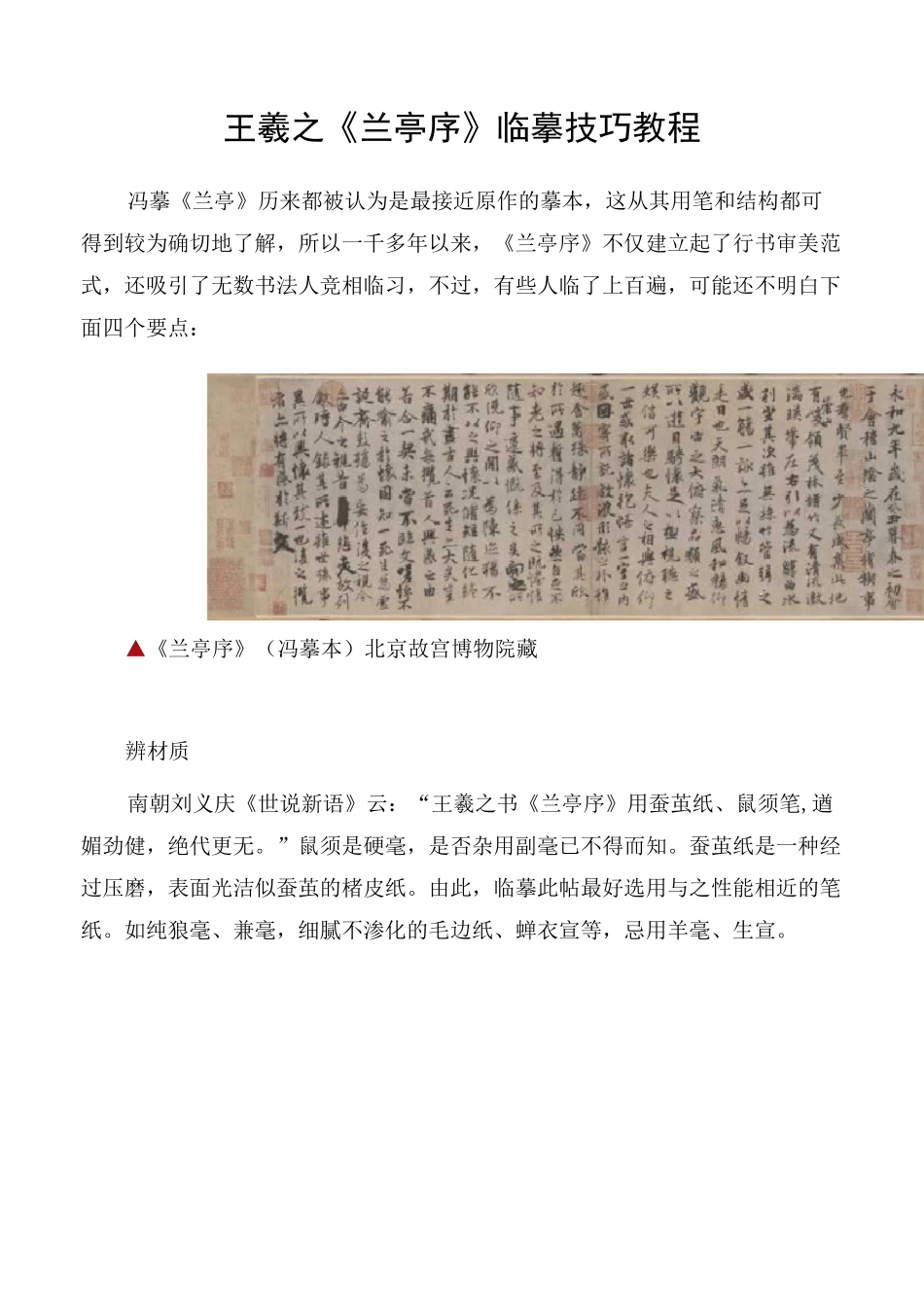

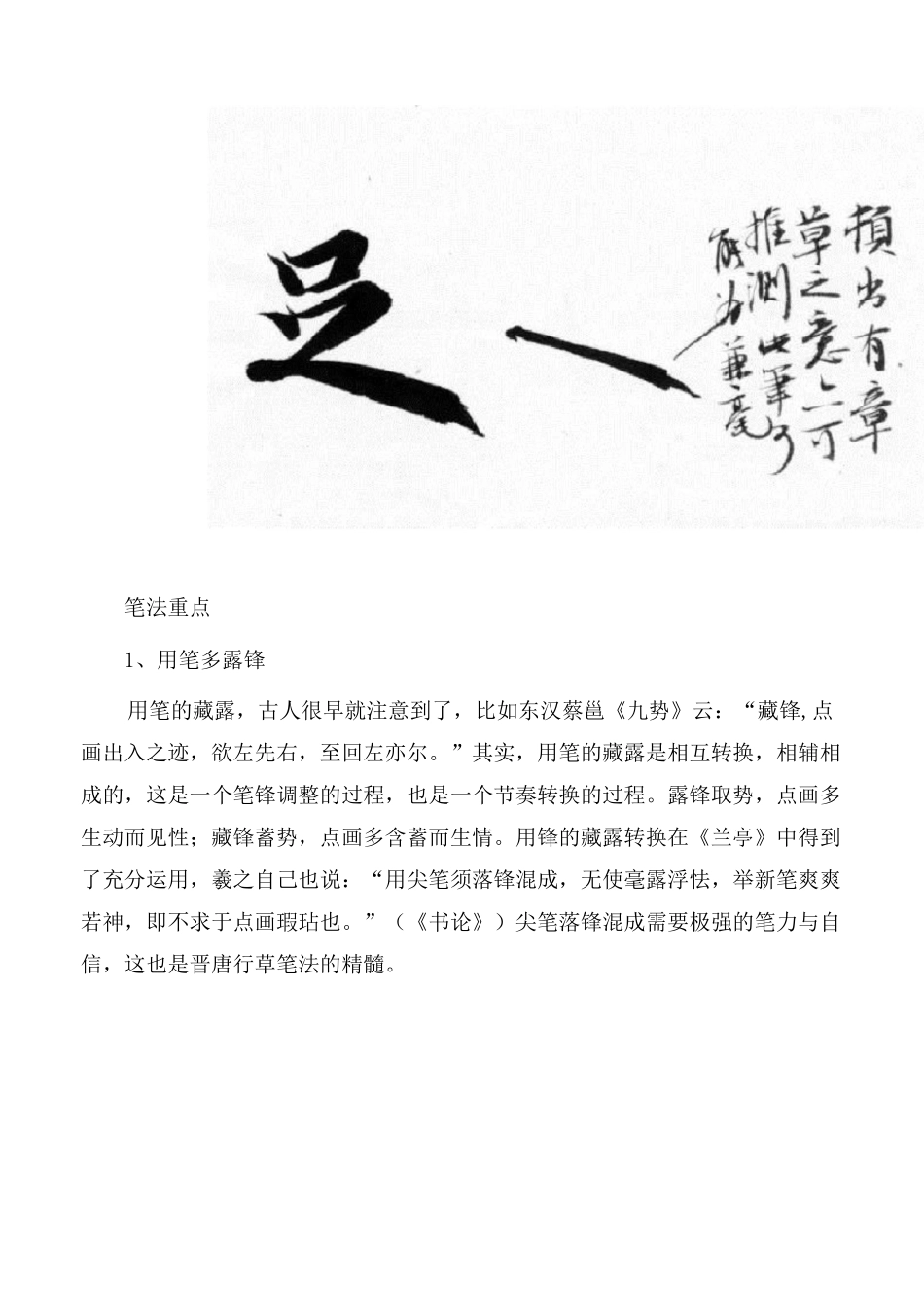

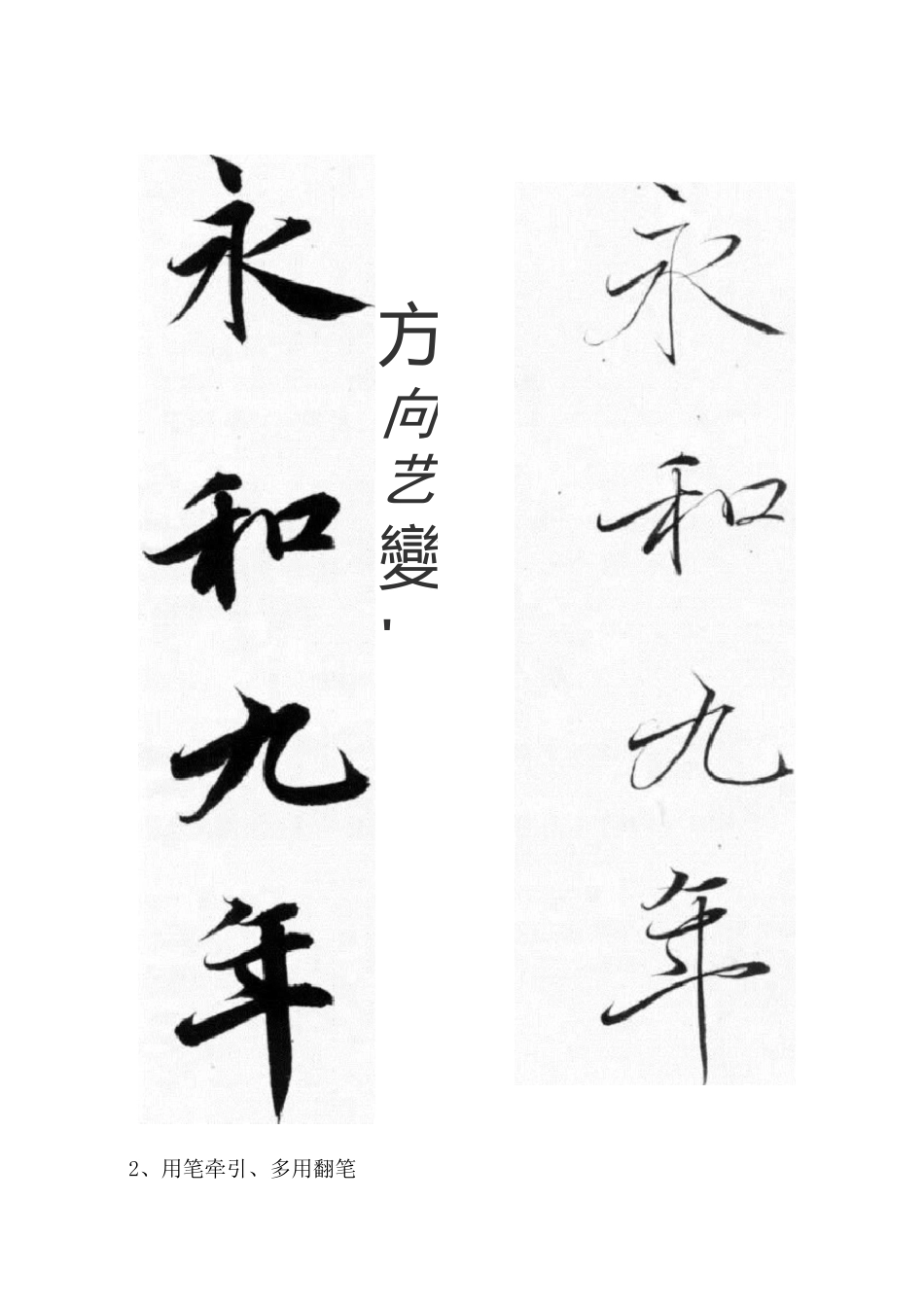

王羲之《兰亭序》临摹技巧教程冯摹《兰亭》历来都被认为是最接近原作的摹本,这从其用笔和结构都可得到较为确切地了解,所以一千多年以来,《兰亭序》不仅建立起了行书审美范式,还吸引了无数书法人竞相临习,不过,有些人临了上百遍,可能还不明白下面四个要点:▲《兰亭序》(冯摹本)北京故宫博物院藏辨材质南朝刘义庆《世说新语》云:“王羲之书《兰亭序》用蚕茧纸、鼠须笔,遒媚劲健,绝代更无。”鼠须是硬毫,是否杂用副毫已不得而知。蚕茧纸是一种经过压磨,表面光洁似蚕茧的楮皮纸。由此,临摹此帖最好选用与之性能相近的笔纸。如纯狼毫、兼毫,细腻不渗化的毛边纸、蝉衣宣等,忌用羊毫、生宣。笔法重点1、用笔多露锋用笔的藏露,古人很早就注意到了,比如东汉蔡邕《九势》云:“藏锋,点画出入之迹,欲左先右,至回左亦尔。”其实,用笔的藏露是相互转换,相辅相成的,这是一个笔锋调整的过程,也是一个节奏转换的过程。露锋取势,点画多生动而见性;藏锋蓄势,点画多含蓄而生情。用锋的藏露转换在《兰亭》中得到了充分运用,羲之自己也说:“用尖笔须落锋混成,无使毫露浮怯,举新笔爽爽若神,即不求于点画瑕玷也。”(《书论》)尖笔落锋混成需要极强的笔力与自信,这也是晋唐行草笔法的精髓。2、用笔牵引、多用翻笔方向艺變'在快速书写的过程中,出现点画的牵引是很自然的。牵引使点画的关系更为紧密,也更为微妙多变。《兰亭》点画的牵引既复杂多变又出以自然,这在其后的书法史中也是极为罕见的。用羲之自己的话说就是:“游丝断而能续,龙鸾群而不争。”(《用笔赋》)当然,单有牵引还不能极其变化,同时还需增加用笔的翻转。这就是唐虞世南《笔髓论》中所说的:“其腕则内旋外拓而环转纾结也。旋毫不绝,内转锋也,加以掉笔联毫,若石璺玉瑕,自然之理。”这种旋毫翻转使笔锋能不断凝聚在一起,使笔力得以增强。3、重侧势V打w*■用笔中锋的概念,似乎形成于唐宋之后,因那时用笔趋软,执笔较正,之前无用笔中侧之说,只讲顺逆、藏露。这是因为晋人斜执笔、重运腕、硬毫侧锋取势。在运笔使转过程中,自然会有一种中侧的变化。因为晋人笔力强劲,不存在点画软弱之病。正如羲之所云:“先须用笔,有偃有仰,有欹有侧有斜,或大或小,或长或短。”(《书论》)对晋人而言,用笔八面出锋不单指行笔的方向,也包括了对笔毫各个面的运用。后来方笔与圆笔之争,也是因为不明白晋唐用笔的特点而产生的。侧势用笔有刷掠的意味,使点画产生振动...