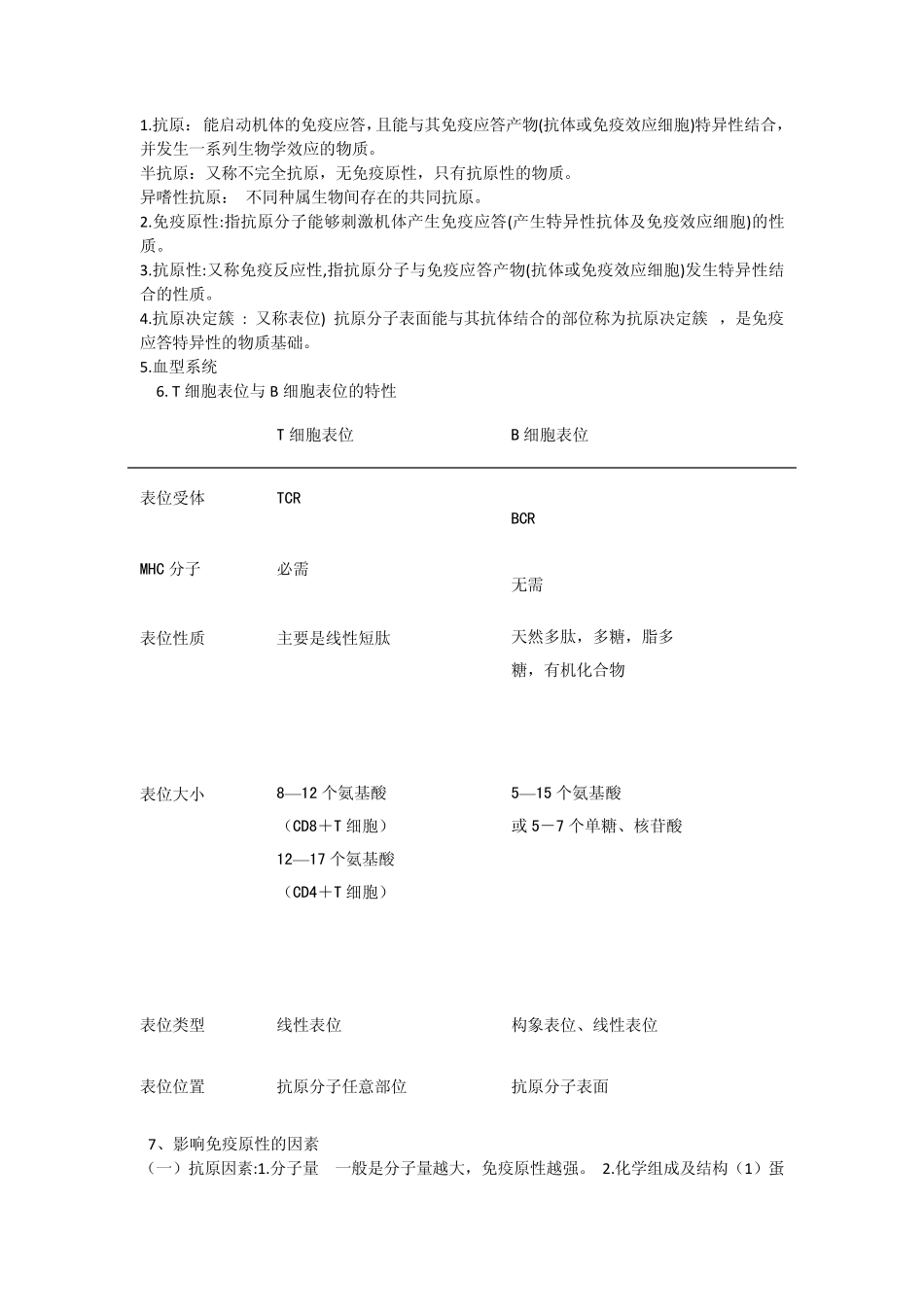

1.抗原: 能启动机体的免疫应答,且能与其免疫应答产物(抗体或免疫效应细胞)特异性结合,并发生一系列生物学效应的物质。 半抗原:又称不完全抗原,无免疫原性,只有抗原性的物质。 异嗜性抗原: 不同种属生物间存在的共同抗原。 2.免疫原性:指抗原分子能够刺激机体产生免疫应答(产生特异性抗体及免疫效应细胞)的性质。 3.抗原性:又称免疫反应性,指抗原分子与免疫应答产物(抗体或免疫效应细胞)发生特异性结合的性质。 4.抗原决定簇 : 又称表位) 抗原分子表面能与其抗体结合的部位称为抗原决定簇 ,是免疫应答特异性的物质基础。 5.血型系统 6. T 细胞表位与B 细胞表位的特性 T 细胞表位 B 细胞表位 表位受体 TCR BCR MHC 分子 必需 无需 表位性质 主要是线性短肽 天然多肽,多糖,脂多 糖,有机化合物 表位大小 8—12 个氨基酸 (CD8+T 细胞) 12—17 个氨基酸 (CD4+T 细胞) 5—15 个氨基酸 或5-7 个单糖、核苷酸 表位类型 线性表位 构象表位、线性表位 表位位置 抗原分子任意部位 抗原分子表面 7、影响免疫原性的因素 (一)抗原因素:1.分子量 一般是分子量越大,免疫原性越强。 2.化学组成及结构(1)蛋白质1)氨基酸组成 2)结构2)多糖:具有免疫原性, 较蛋白质弱。(3)核酸:多无免疫原性。 (二)宿主因素:1.异物性 异种或同种异体的物质。 2.宿主的遗传性 同种动物不同品系及不同个体对同种抗原产生不同强度的免疫应答。3.免疫原的剂量及进入途径(1)剂量 1)剂量不足或过多均不引起免疫应答。 2)重复进入,引起强免疫应答。(2)途径:皮内、皮下、肌肉、静脉、腹腔。 免疫佐剂 : 先于抗原或同时与抗原混合注射机体可增强抗原的免疫原性的物质。 1、如何使半抗原具有免疫原性?举例说明半抗原与载体的联接方法。 一、载体的选择 二、半抗原与载体的联接 1、连接方式:物理法(吸附)化学法 2、化学连接方法: 直接联接法: 间接联接法:偶联剂的有碳化二亚胺类、戊二醛、氯甲酸异丁酯法、琥珀酸酐法 O-(羟甲基)羟胺法、一氯醋酸钠法、重氮化的对氨基苯甲酸法等 1、 细胞因子概念和共同特性 细胞因子:由细胞(免疫细胞、非免疫细胞)合成、分泌的具有生物活性的低分子量蛋白质或多肽的统称。 细胞因子的共同特性 : 1.多数为低分子量的多肽或糖蛋白 (1)分子量 6~60 KD, <200 aa (2)存在形式 分泌型(3)组成1)单体 大多数,如 IL...