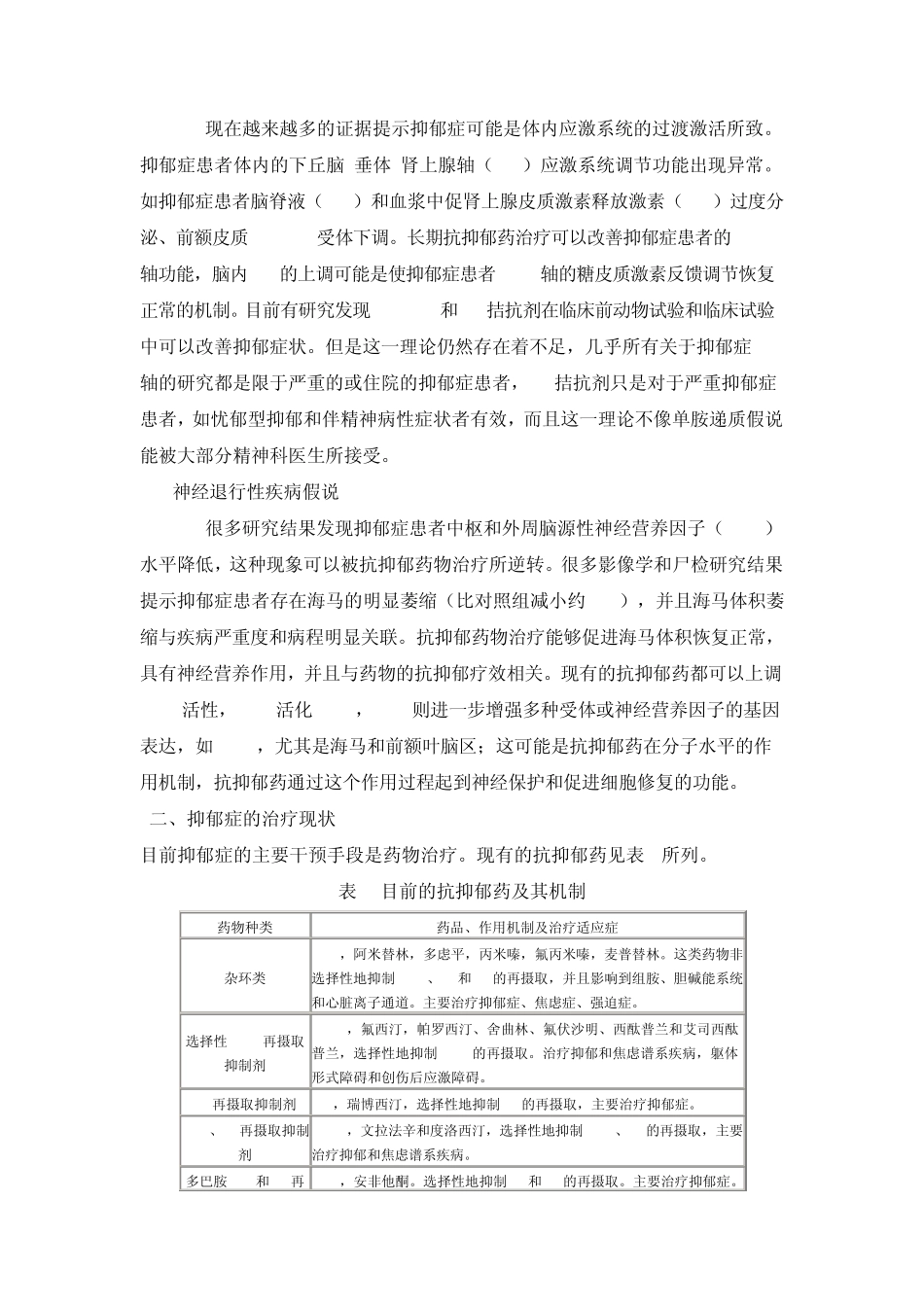

抗抑郁药物的合理使用 一、抑郁症的临床表现及机制 抑郁症是一种患病率较高的精神疾病,约75%的患者病程反复发作,有很高的自杀率和致残率。临床症状包括心境障碍和植物神经系统症状表现。前者包括抑郁心境、自罪感、自我评价降低、无价值感,有时伴有焦虑;后者往往被患者描述为各种躯体症状和不适;此外还有认知方面的改变,包括记忆和注意困难;以及自我调节系统异常,包括进食、睡眠和性功能障碍等。临床上有时根据患者的症状表现将抑郁症分为三种亚型:①忧郁型抑郁症( melancholic depression):占 25%~30%的抑郁症患者;临床症状常有过度警觉、明显焦虑、失眠、食欲减退、体重减轻、早醒、晨重夜轻、自杀企图、快感缺失、行为灵活性降低和记忆受损,这种抑郁亚型病因学上生物学改变为主,往往需要药物治疗。②非典型抑郁症:占 15%~30%的抑郁症患者;焦虑常不明显,伴有睡眠过多、食欲增加、体重增加和容易疲乏,这型抑郁的神经生物学基础不同于忧郁型抑郁]。③混合型抑郁症,包括其他各种抑郁症,这 3种亚型可能有着不同的生物学机制。 1.1 单胺递质假说 抑郁症的第一个生物学机制是单胺假说,来源于抗抑郁药的发现,认为抑郁症患者脑内单胺递质活性降低。目前开发的抗抑郁药主要是增强脑内单胺递质活性,但是目前还没有哪种药物能够使大部分抑郁症患者保持持续缓解状态。并且越来越多的研究证据对抑郁症的单胺递质假说提出了挑战。如:只有部分抑郁症患者脑内 5-HT或 NE及其代谢产物的含量发生改变;抗抑郁药的起效时间滞后于脑内单胺递质含量升高的时间;非典型抗抑郁药塞奈普汀通过促进突触间隙5-HT的再摄取表现出与 SSRIs相似的抗抑郁疗效。其中一种解释是:抗抑郁药发挥疗效是通过突触后受体密度和活性的改变介导,这个过程需要几周的时间,突触后5-HT2A 受体的下调可能是抗抑郁药发挥疗效的机制。 1.2 HPA轴调节异常假说 现在越来越多的证据提示抑郁症可能是体内应激系统的过渡激活所致。抑郁症患者体内的下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)应激系统调节功能出现异常。如抑郁症患者脑脊液(CSF)和血浆中促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)过度分泌、前额皮质CRHR-1受体下调。长期抗抑郁药治疗可以改善抑郁症患者的HPA轴功能,脑内GR的上调可能是使抑郁症患者HPA轴的糖皮质激素反馈调节恢复正常的机制。目前有研究发现CRHR-1和GR拮抗剂在临床前动物试验和临床试验中可以改善抑郁症状。但是这一理论仍然存在着不足,几乎...