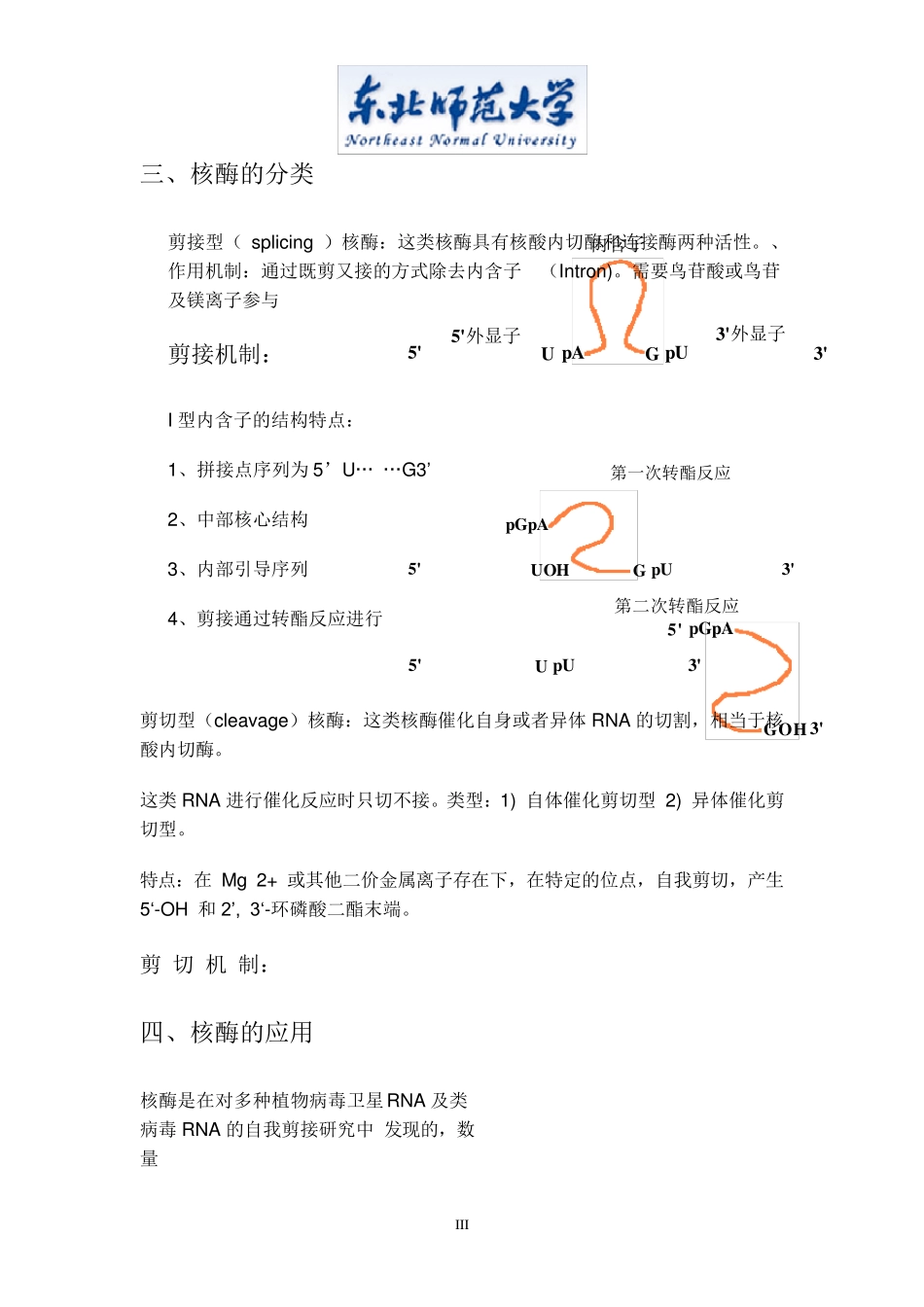

I 姓名: 乔艳红 学号:********** 年级:2 0 1 0 级 班级:一班 学院:生命科学学院 时间:2 0 1 1 年1 1 月 9 日 II 核酶的发现与应用 一、核酶的发现 1981 年,Thomas Cech 和他的同事在研究四膜虫的26S rRNA 前体加工去除基因内含子时获得一个惊奇的发现∶内含子的切除反应发生在仅含有核苷酸和纯化的26S rRNA 前体而不含有任何蛋白质催化剂的溶液中,可能的解释只能是:内含子切除是由 26S rRNA 前体自身催化的,而不是蛋白质。为了证明这一发现,他们将编码 26S rRNA 前体DNA 克隆到细菌中并且在无细胞系统中转录成 26S rRNA 前体分子。结果发现这种人工制备的26S rRNA 前体分子在没有任何蛋白质催化剂存在的情况下,切除了前体分子中的内含子。这种现象称为自我剪接(self-splicing),这是人类第一次发现RNA 具有催化化学反应的活性,具有这种催化活性的RNA 称为核酶。这一发现之后不久,在酵母和真菌的线粒体mRNA 和tRNA 前体加工、叶绿体的tRNA 和rRNA 前体加工、某些细菌病毒的mRNA 前体加工中都发现了自我剪接现象。Thomas Cech 因发现了核酶而获得1989 年诺贝尔化学奖。核酶的发现在生命科学中具有重要意义,在进化上使我们有理由推测早期遗传信息和遗传信息功能体现者是一体的,只是在进化的某一进程中蛋白质和核酸分别执行不同的功能。核酶的发现为临床的基因治疗提供了一种手段,具有重要的应用前景。 二、核酶的概念 核酶一词用于描述具有催化活性的RNA, 即化学本质是核糖核酸(RNA), 却具有酶的催化功能。核酶的作用底物可以是不同的分子, 有些作用底物就是同一RNA 分子中的某些部位。核酶的功能很多,有的能够切割 RNA, 有的能够切割DNA, 有些还具有 RNA 连接酶、磷酸酶等活性。与蛋白质酶相比,核酶的催化效率较低,是一种较为原始的催化酶。 III U pAG pU5'3'5'外显子3'外显子内含子三、核酶的分类 剪接型( splicing )核酶:这类核酶具有核酸内切酶和连接酶两种活性。、作用机制:通过既剪又接的方式除去内含子 (Intron)。需要鸟苷酸或鸟苷及镁离子参与 剪接机制: I 型内含子的结构特点: 1、拼接点序列为5’U··· ···G3’ 2、中部核心结构 3、内部引导序列 4、剪接通过转酯反应进行 剪切型(cleavage)核酶:这类核酶催化自身或者异体 RNA 的切割,相当于核酸内切酶。 这类RNA 进行催化反应时只切不接。类型:1) 自体催化剪切型...