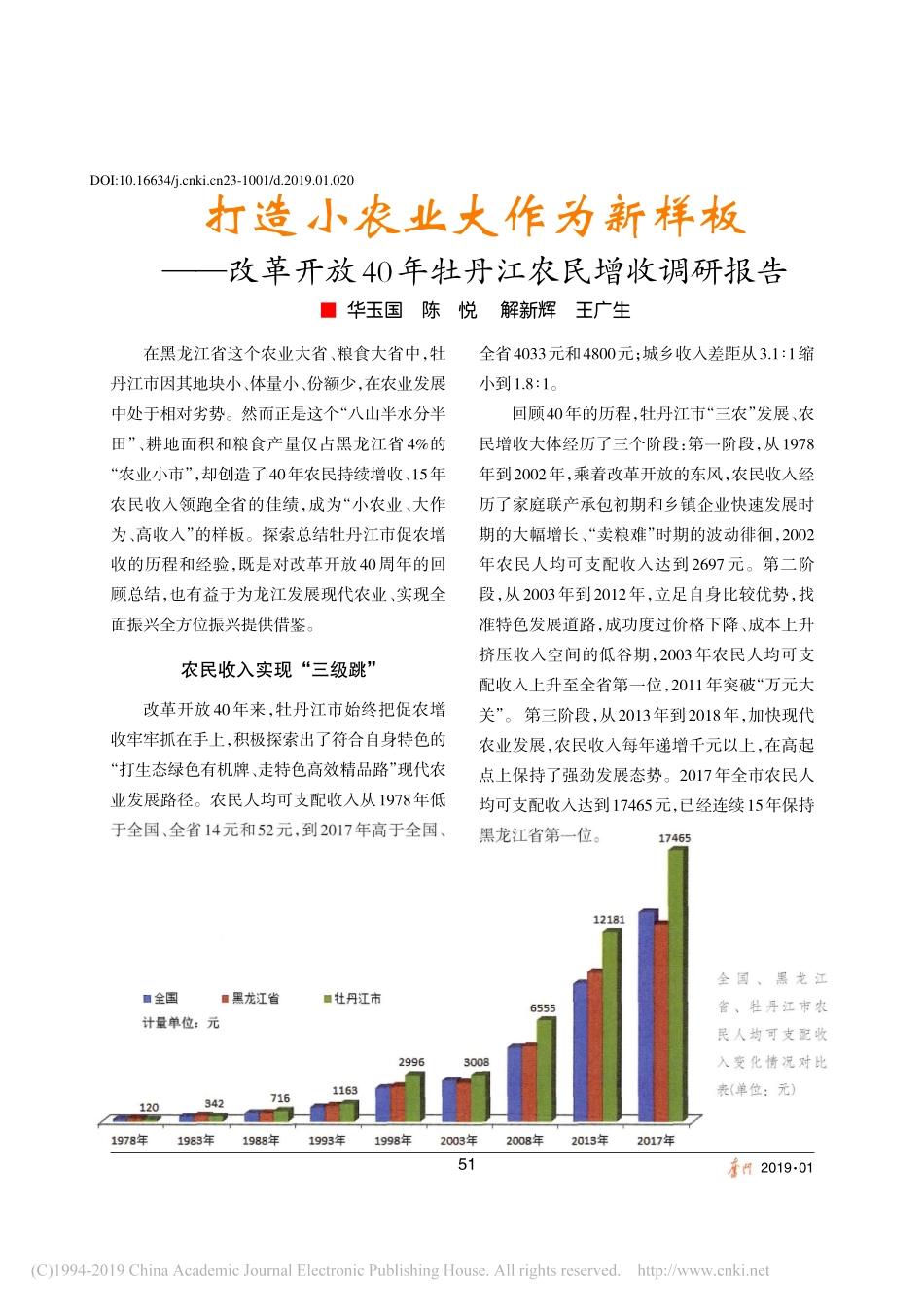

打造小农业大作为新样板——改革开放40年牡丹江农民增收调研报告■华玉国陈悦解新辉王广生在黑龙江省这个农业大省、粮食大省中,牡丹江市因其地块小、体量小、份额少,在农业发展中处于相对劣势。然而正是这个“八山半水分半田”、耕地面积和粮食产量仅占黑龙江省4%的“农业小市”,却创造了40年农民持续增收、15年农民收入领跑全省的佳绩,成为“小农业、大作为、高收入”的样板。探索总结牡丹江市促农增收的历程和经验,既是对改革开放40周年的回顾总结,也有益于为龙江发展现代农业、实现全面振兴全方位振兴提供借鉴。农民收入实现“三级跳”改革开放40年来,牡丹江市始终把促农增收牢牢抓在手上,积极探索出了符合自身特色的“打生态绿色有机牌、走特色高效精品路”现代农业发展路径。农民人均可支配收入从1978年低于全国、全省14元和52元,到2017年高于全国、全省4033元和4800元;城乡收入差距从3.1∶1缩小到1.8∶1。回顾40年的历程,牡丹江市“三农”发展、农民增收大体经历了三个阶段:第一阶段,从1978年到2002年,乘着改革开放的东风,农民收入经历了家庭联产承包初期和乡镇企业快速发展时期的大幅增长、“卖粮难”时期的波动徘徊,2002年农民人均可支配收入达到2697元。第二阶段,从2003年到2012年,立足自身比较优势,找准特色发展道路,成功度过价格下降、成本上升挤压收入空间的低谷期,2003年农民人均可支配收入上升至全省第一位,2011年突破“万元大关”。第三阶段,从2013年到2018年,加快现代农业发展,农民收入每年递增千元以上,在高起点上保持了强劲发展态势。2017年全市农民人均可支配收入达到17465元,已经连续15年保持黑龙江省第一位。全国全国、黑龙江黑龙江省、牡丹江市农牡丹江市农民人均可支配收民人均可支配收入变化情况对比入变化情况对比表(单位单位::元)2019·0151DOI:10.16634/j.cnki.cn23-1001/d.2019.01.020增收致富“十条路”牡丹江市坚持面向市场调结构,因地制宜发展特色产业,趟出一条条特色现代农业发展之路,形成了一乡一业、一村一品、一县一特色的生动局面。一是奋斗领路--“小菜园”变成“大财源”。海林市蔬菜村用自身的发展实践验证了“幸福都是奋斗出来的”。这个原名叫“幸福村”的贫困村,在村两委带领下,穷则思变,围绕自身有优势的蔬菜产业艰苦创业,几年下来收益提高了6倍,正式更名为“蔬菜村”,进而通过发挥城郊优势,自建联建了蔬菜交易市场、木业公司、酒店等多家企业,攒下了2亿元的集体经济“家底”。如今,蔬菜产业增收致富在牡丹江形成传导示范效应,全市以“南销外运”为重点的蔬菜种植面积达到50万亩,年出口地产果菜近30万吨、占全省地产果菜出口总量70%,蔬菜产业带来的收入超过30亿元,占农民人均可支配收入13.5%以上。二是科技带路--木耳“吊起来”收入翻两番。有着“世界黑木耳之都”称号的牡丹江市,依托科技创新的力量,先后自主研发了黑木耳袋栽、吊袋栽培等先进技术,实现了棚室菌“3年内由3栋发展到3000栋”大棚的几何级数增长。东宁市作为“中国黑木耳第一县”,2017年农民人均可支配收入达到23224元,其中黑木耳收入超过13000元,成为黑龙江省农民收入最高的县级市,形成了集育种、制菌、储运、营销、加工、科研、回收利用等为一体的完整产业链条。同时,他们还通过结对共建等形式,向吉林、内蒙古等10多个省区提供技术支援,被誉为黑木耳技术研发推广的“硅谷”。三是逢山开路--林下经济成为农民的“绿色银行”。牡丹江发挥森林覆盖率64%,有野生动植物2500余种的资源优势,1993年,穆棱县在全国率先开展了荒山、荒地、荒滩、荒草、荒水“五荒拍卖”,实现变废为宝、点绿成金。浆果、坚果、北药“两果一药”为主的林下经济正成为牡丹江市农民增收致富的“潜力股”,全市林下经济亩均效益超过6000元,“绿色银行”已催生出400多个10万元户,绿水青山正在农民的辛勤耕种下变成金山银山。四是境外探路--开放型农业让农民“发洋财”。牡丹江对面的俄罗斯远东地区大片沃野良田无人耕种,农副产品供不应求,作为口岸城市的绥芬河市、东宁市率先拓宽了农民增收的渠道,从“西瓜外交”到境外农业种植,再到...