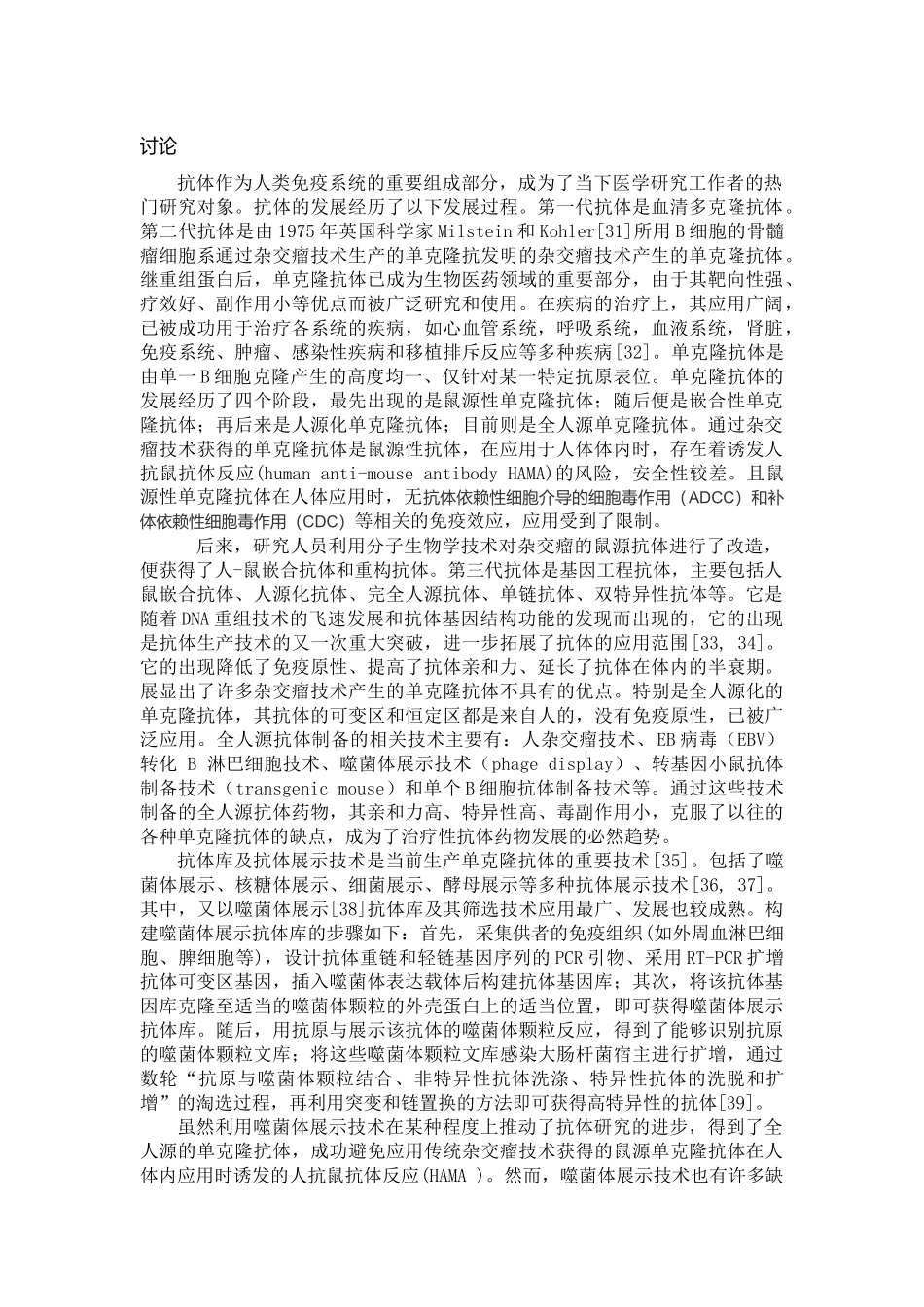

讨论抗体作为人类免疫系统的重要组成部分,成为了当下医学研究工作者的热门研究对象。抗体的发展经历了以下发展过程。第一代抗体是血清多克隆抗体。第二代抗体是由 1975 年英国科学家 Milstein 和 Kohler[31]所用 B 细胞的骨髓瘤细胞系通过杂交瘤技术生产的单克隆抗发明的杂交瘤技术产生的单克隆抗体。继重组蛋白后,单克隆抗体已成为生物医药领域的重要部分,由于其靶向性强、疗效好、副作用小等优点而被广泛研究和使用。在疾病的治疗上,其应用广阔,已被成功用于治疗各系统的疾病,如心血管系统,呼吸系统,血液系统,肾脏,免疫系统、肿瘤、感染性疾病和移植排斥反应等多种疾病[32]。单克隆抗体是由单一 B 细胞克隆产生的高度均一、仅针对某一特定抗原表位。单克隆抗体的发展经历了四个阶段,最先出现的是鼠源性单克隆抗体;随后便是嵌合性单克隆抗体;再后来是人源化单克隆抗体;目前则是全人源单克隆抗体。通过杂交瘤技术获得的单克隆抗体是鼠源性抗体,在应用于人体体内时,存在着诱发人抗鼠抗体反应(human anti-mouse antibody HAMA)的风险,安全性较差。且鼠源性单克隆抗体在人体应用时,无抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用(ADCC)和补体依赖性细胞毒作用(CDC)等相关的免疫效应,应用受到了限制。后来,研究人员利用分子生物学技术对杂交瘤的鼠源抗体进行了改造,便获得了人-鼠嵌合抗体和重构抗体。第三代抗体是基因工程抗体,主要包括人鼠嵌合抗体、人源化抗体、完全人源抗体、单链抗体、双特异性抗体等。它是随着 DNA 重组技术的飞速发展和抗体基因结构功能的发现而出现的,它的出现是抗体生产技术的又一次重大突破,进一步拓展了抗体的应用范围[33, 34]。它的出现降低了免疫原性、提高了抗体亲和力、延长了抗体在体内的半衰期。展显出了许多杂交瘤技术产生的单克隆抗体不具有的优点。特别是全人源化的单克隆抗体,其抗体的可变区和恒定区都是来自人的,没有免疫原性,已被广泛应用。全人源抗体制备的相关技术主要有:人杂交瘤技术、EB 病毒(EBV) 转化 B 淋巴细胞技术、噬菌体展示技术(phage display)、转基因小鼠抗体制备技术(transgenic mouse)和单个 B 细胞抗体制备技术等。通过这些技术制备的全人源抗体药物,其亲和力高、特异性高、毒副作用小,克服了以往的各种单克隆抗体的缺点,成为了治疗性抗体药物发展的必然趋势。抗体库及抗体展示技术是当前生产单克隆抗体的重要技术[35]。包括了噬菌体展示...