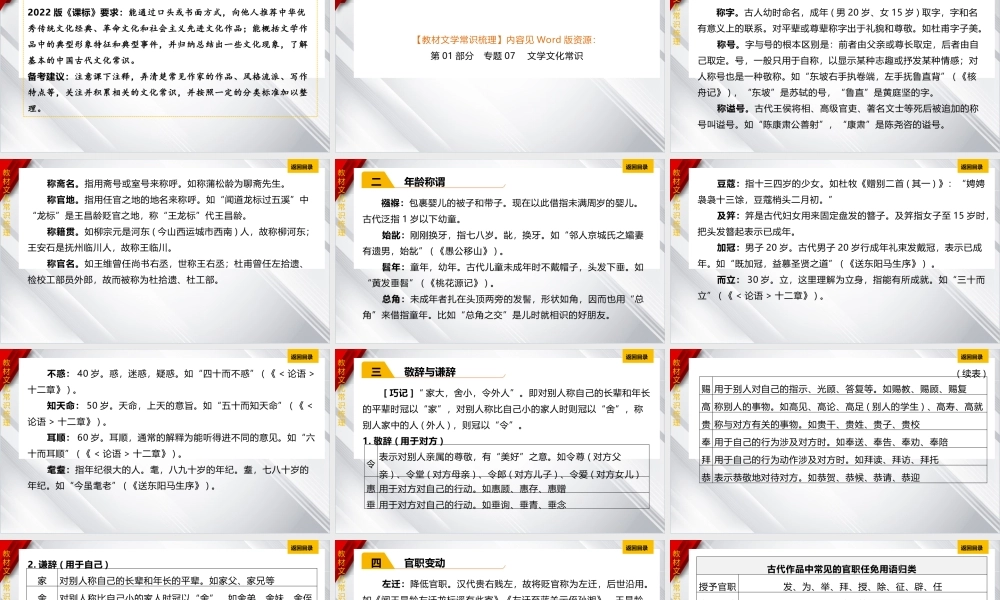

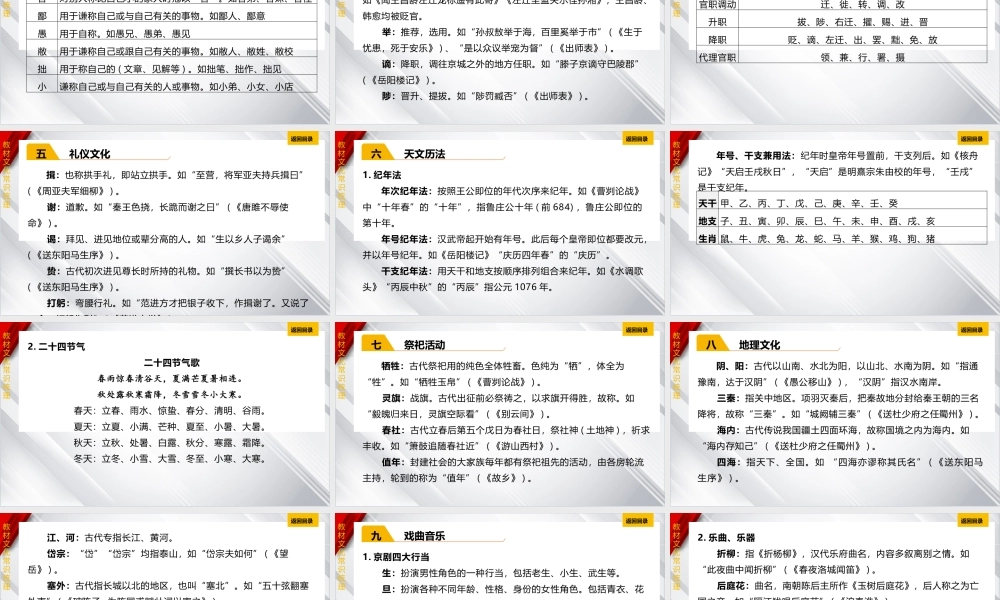

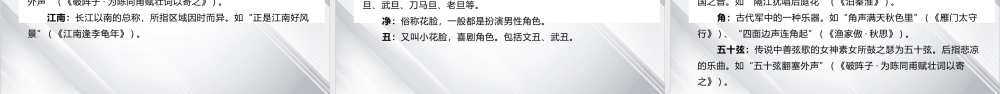

第一部分 积累与运用专题五 文学文化常识教材文化常识梳理返回目录2022 版《课标》要求:能通过口头或书面方式,向他人推荐中华优秀传统文化经典、革命文化和社会主义先进文化作品;能概括文学作品中的典型形象特征和典型事件,并归纳总结出一些文化现象,了解基本的中国古代文化常识。备考建议:注意课下注释,弄清楚常见作家的作品、风格流派、写作特点等,关注并积累相关的文化常识,并按照一定的分类标准加以整理。复习导航返回目录【教材文学常识梳理】内容见 Word 版资源:第 01 部分 专题 07 文学文化常识返回目录教材文化常识梳理姓名称谓一 称字。古人幼时命名,成年 ( 男 20 岁、女 15 岁 ) 取字,字和名有意义上的联系。对平辈或尊辈称字出于礼貌和尊敬。如杜甫字子美。称号。字与号的根本区别是:前者由父亲或尊长取定,后者由自己取定。号,一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感;对人称号也是一种敬称。如“东坡右手执卷端,左手抚鲁直背” ( 《核舟记》 ) ,“东坡”是苏轼的号,“鲁直”是黄庭坚的字。称谥号。古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号。如“陈康肃公善射”,“康肃”是陈尧咨的谥号。返回目录教材文化常识梳理称斋名。指用斋号或室号来称呼。如称蒲松龄为聊斋先生。称官地。指用任官之地的地名来称呼。如“闻道龙标过五溪”中“龙标”是王昌龄贬官之地,称“王龙标”代王昌龄。称籍贯。如柳宗元是河东 ( 今山西运城市西南 ) 人,故称柳河东;王安石是抚州临川人,故称王临川。称官名。如王维曾任尚书右丞,世称王右丞;杜甫曾任左拾遗、检校工部员外郎,故而被称为杜拾遗、杜工部。返回目录教材文化常识梳理 襁褓:包裹婴儿的被子和带子。现在以此借指未满周岁的婴儿。古代泛指 1 岁以下幼童。始龀:刚刚换牙,指七八岁。龀,换牙。如“邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀” ( 《愚公移山》 ) 。髫年:童年,幼年。古代儿童未成年时不戴帽子,头发下垂。如“黄发垂髫” ( 《桃花源记》 ) 。总角:未成年者扎在头顶两旁的发髻,形状如角,因而也用“总角”来借指童年。比如“总角之交”是儿时就相识的好朋友。年龄称谓二返回目录教材文化常识梳理豆蔻:指十三四岁的少女。如杜牧《赠别二首 ( 其一 ) 》:“娉娉袅袅十三馀,豆蔻梢头二月初。” 及笄:笄是古代妇女用来固定盘发的簪子。及笄指女子至 15 岁时,把头发簪起表示已成年。加冠:男子...