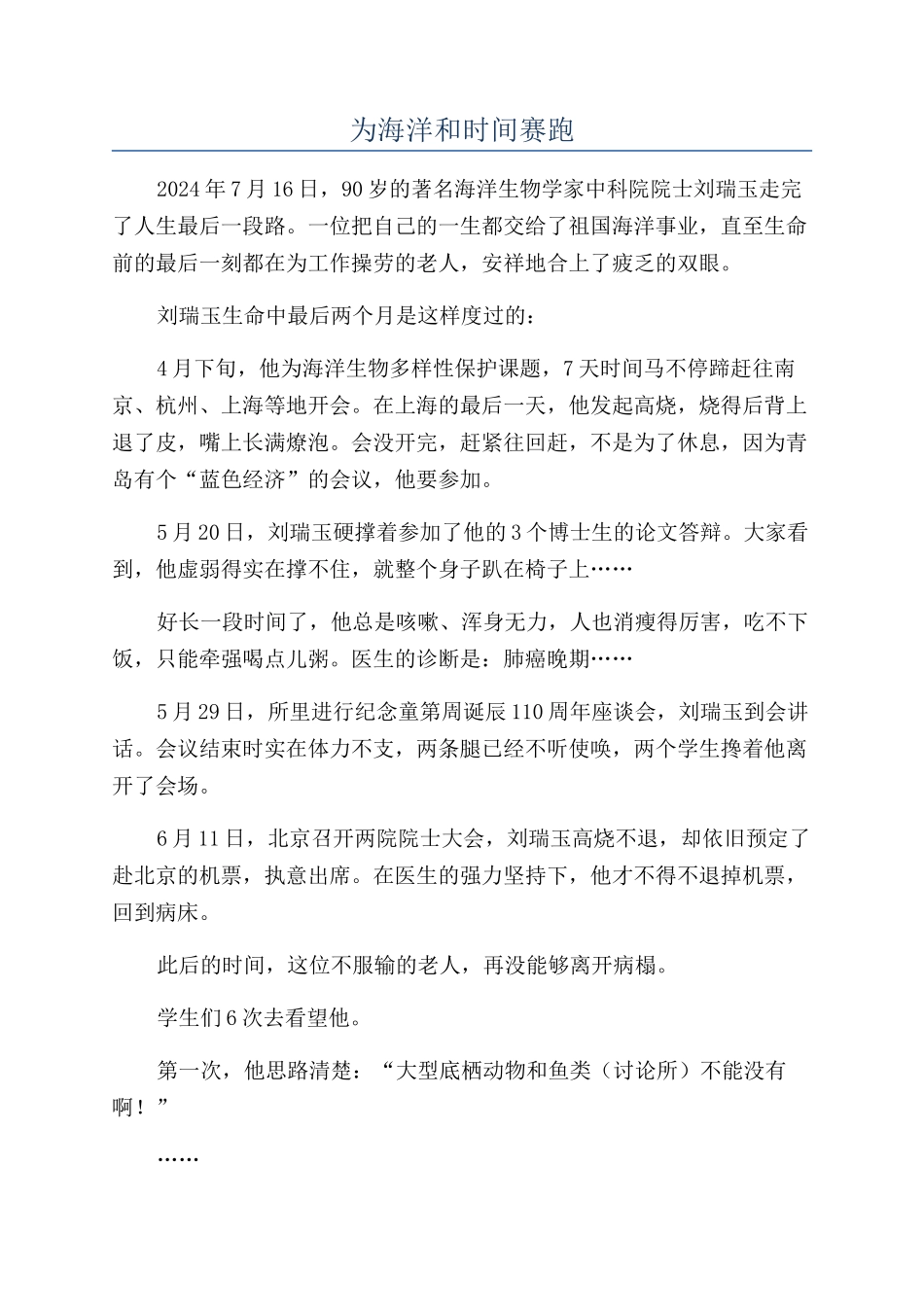

为海洋和时间赛跑2024 年 7 月 16 日,90 岁的著名海洋生物学家中科院院士刘瑞玉走完了人生最后一段路。一位把自己的一生都交给了祖国海洋事业,直至生命前的最后一刻都在为工作操劳的老人,安祥地合上了疲乏的双眼。刘瑞玉生命中最后两个月是这样度过的:4 月下旬,他为海洋生物多样性保护课题,7 天时间马不停蹄赶往南京、杭州、上海等地开会。在上海的最后一天,他发起高烧,烧得后背上退了皮,嘴上长满燎泡。会没开完,赶紧往回赶,不是为了休息,因为青岛有个“蓝色经济”的会议,他要参加。5 月 20 日,刘瑞玉硬撑着参加了他的 3 个博士生的论文答辩。大家看到,他虚弱得实在撑不住,就整个身子趴在椅子上……好长一段时间了,他总是咳嗽、浑身无力,人也消瘦得厉害,吃不下饭,只能牵强喝点儿粥。医生的诊断是:肺癌晚期……5 月 29 日,所里进行纪念童第周诞辰 110 周年座谈会,刘瑞玉到会讲话。会议结束时实在体力不支,两条腿已经不听使唤,两个学生搀着他离开了会场。6 月 11 日,北京召开两院院士大会,刘瑞玉高烧不退,却依旧预定了赴北京的机票,执意出席。在医生的强力坚持下,他才不得不退掉机票,回到病床。此后的时间,这位不服输的老人,再没能够离开病榻。学生们 6 次去看望他。第一次,他思路清楚:“大型底栖动物和鱼类(讨论所)不能没有啊!”……第三次,他拉着学生的手叮嘱:“你一定要把鱼类这一摊事撑起来啊!”第四次,他的声音含混不清了:“我要回海洋所,要上班,要开会……”第五次,他断断续续嗫嚅着:“大型底栖生物,鱼类……”第六次……7 月 16 日 5 时许,呼吸衰竭。刘瑞玉带着牵肠挂肚的工作,恋恋不舍地去了,像一只春蚕,吐尽了最后一根丝。当之无愧的奠基人1922 年深秋,河北省乐亭县东关前街,一个呱呱坠地的男孩,给一个刘姓商人的家里又添欣喜。1941 年高中毕业后,刘瑞玉如愿考入北平辅仁大学生物系。1945 年毕业,刘瑞玉获得理学士学位,在北京大学药学系任助教。1946 年进入当时北方最高的科研机构——国立北平讨论院动物讨论所工作,跟随著名甲壳动物学家沈嘉瑞教授从事甲壳动物生活史和分类学讨论。1949 年,新中国成立了中国科学院。1950 年 8 月,我国第一个海洋讨论机构——中国科学院海洋生物讨论室在青岛建立,刘瑞玉跟张玺等人从北京来到青岛。1956 年,他开始了甲壳动物学和海洋生物学讨论,而且一做就是半个多世纪。刘瑞玉堪称中科院海洋所的“...