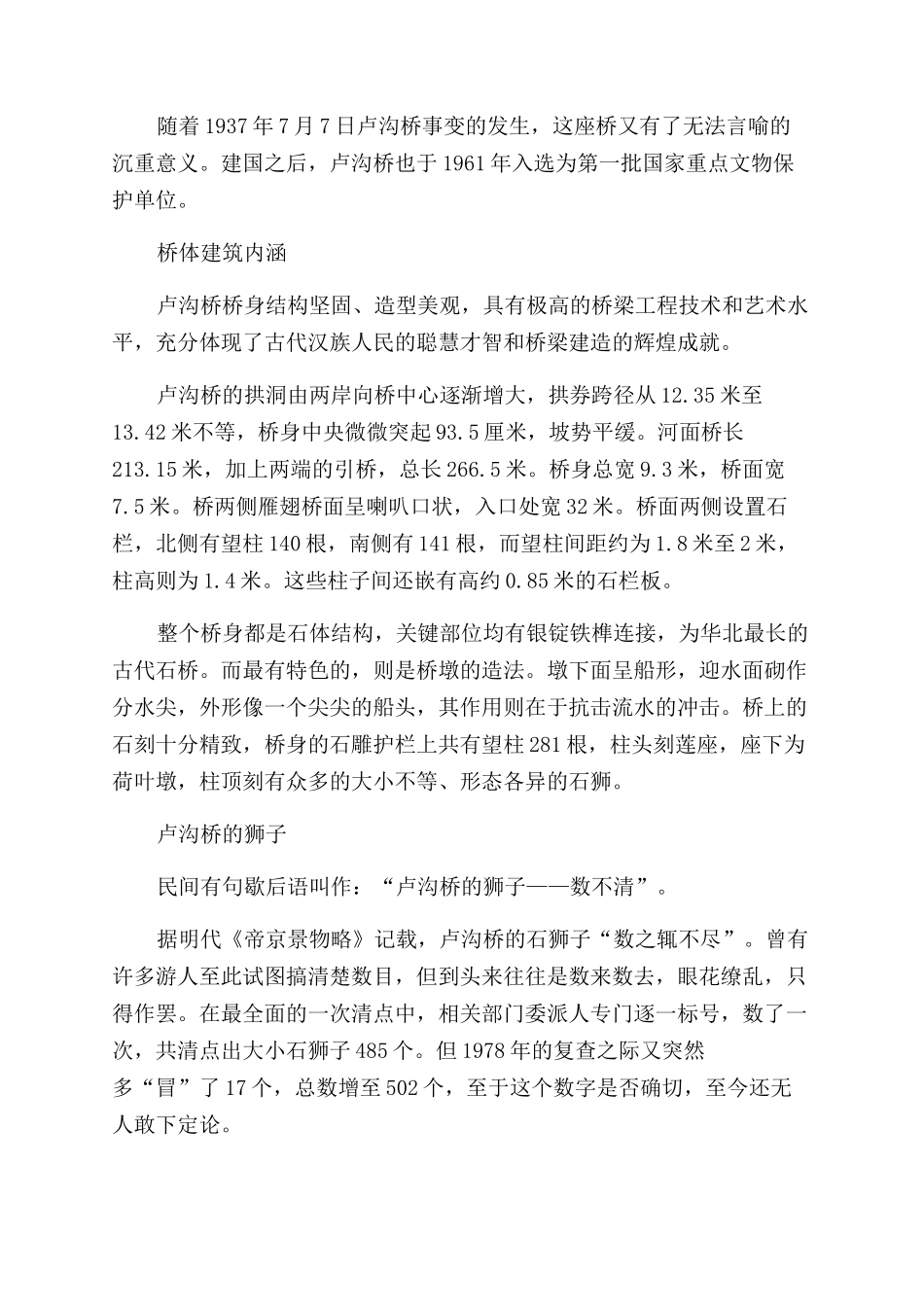

卢沟桥古老的十一孔联拱桥北京西南方向大约 15 公里处,在丰台区的永定河上,卢沟桥俨然伫立。它又被称作卢沟桥。卢沟桥因横跨卢沟河(现今永定河)而得名,是北京市现存的最古老的石造联拱桥。桥体全部用白石砌成,有桥拱 11 个,桥墩 10 个。桥畔有石碑两座:一座记载着清康熙 37 年(公元 1698 年)重修卢沟桥的经过,另一座上是清乾隆皇帝亲题的“卢沟晓月”4 字。“卢沟晓月”乃是“燕京八景”之一,看晓月要在黎明时分,站在古桥上,凭栏远眺,西山叠翠,月色妩媚。一座历史感深厚的桥梁13 世纪,卢沟桥已然闻名世界,在马可·波罗的游记中对它的描述可见一斑。在那篇游记中,马可·波罗十分推崇卢沟桥,不仅说它是“世界上独一无二的”,还特别赞美了桥梁栏柱上的石狮子,将它们形容成“共同构成的漂亮奇观”。回顾建桥历史,卢沟桥可以说是从一路坎坷中爬过来的。早在战国时代,卢沟河渡口一带已是燕蓟的交通要道,兵家必争之地。1153 年金朝定都燕京(今北京市宣武区西)之后,这座浮桥更成了南方各省进京的必由之路和燕京的重要门户。金世宗统治的大定 28 年(1188 年)5 月,在位者下令修建该桥。不过桥梁修建工程还未动工,金世宗便于次年年初驾鹤西去。同年 6 月,卢沟桥的修建正是开始,历经数年,直至明昌 3 年(1192 年)3 月才正式完工。卢沟桥,明代自永乐 10 年(1412 年)到嘉靖 34 年(1555 年)共修桥 6 次,清代自康熙元年(1662 年)至光绪年间,共修桥 7 次。其中康熙年间,永定河受洪水冲刷,桥体严重损坏,石狮子也大都面目全非。如今石桥两侧,石雕护栏各有的 140 条望柱上,柱头雕刻的石狮子遗存了少量金元时期的旧作,大多是明清修缮之时的杰作。随着 1937 年 7 月 7 日卢沟桥事变的发生,这座桥又有了无法言喻的沉重意义。建国之后,卢沟桥也于 1961 年入选为第一批国家重点文物保护单位。桥体建筑内涵卢沟桥桥身结构坚固、造型美观,具有极高的桥梁工程技术和艺术水平,充分体现了古代汉族人民的聪慧才智和桥梁建造的辉煌成就。卢沟桥的拱洞由两岸向桥中心逐渐增大,拱券跨径从 12.35 米至13.42 米不等,桥身中央微微突起 93.5 厘米,坡势平缓。河面桥长213.15 米,加上两端的引桥,总长 266.5 米。桥身总宽 9.3 米,桥面宽7.5 米。桥两侧雁翅桥面呈喇叭口状,入口处宽 32 米。桥面两侧设置石栏,北侧有望柱 140 根,南侧有 141 根,而望柱间距约为...