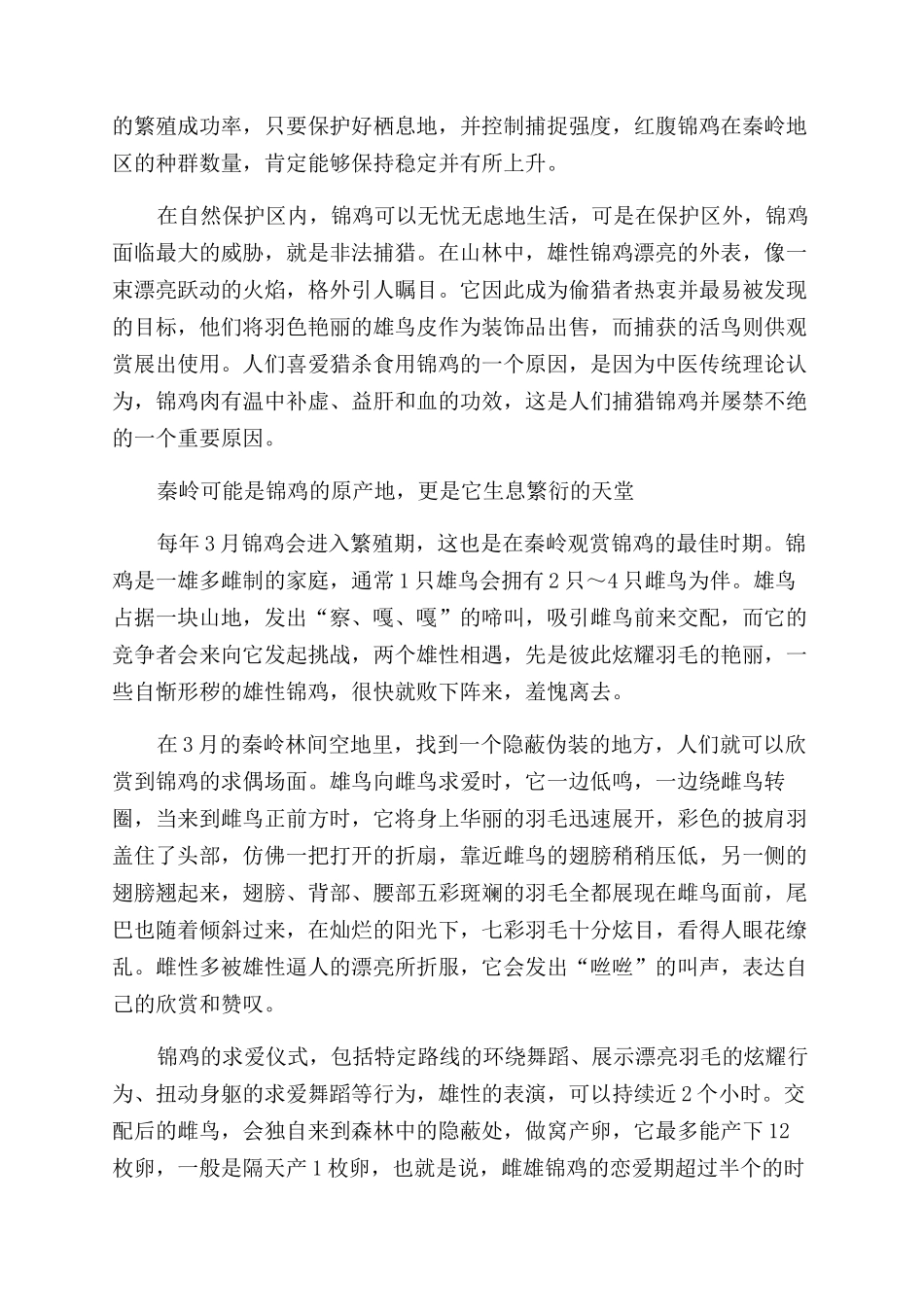

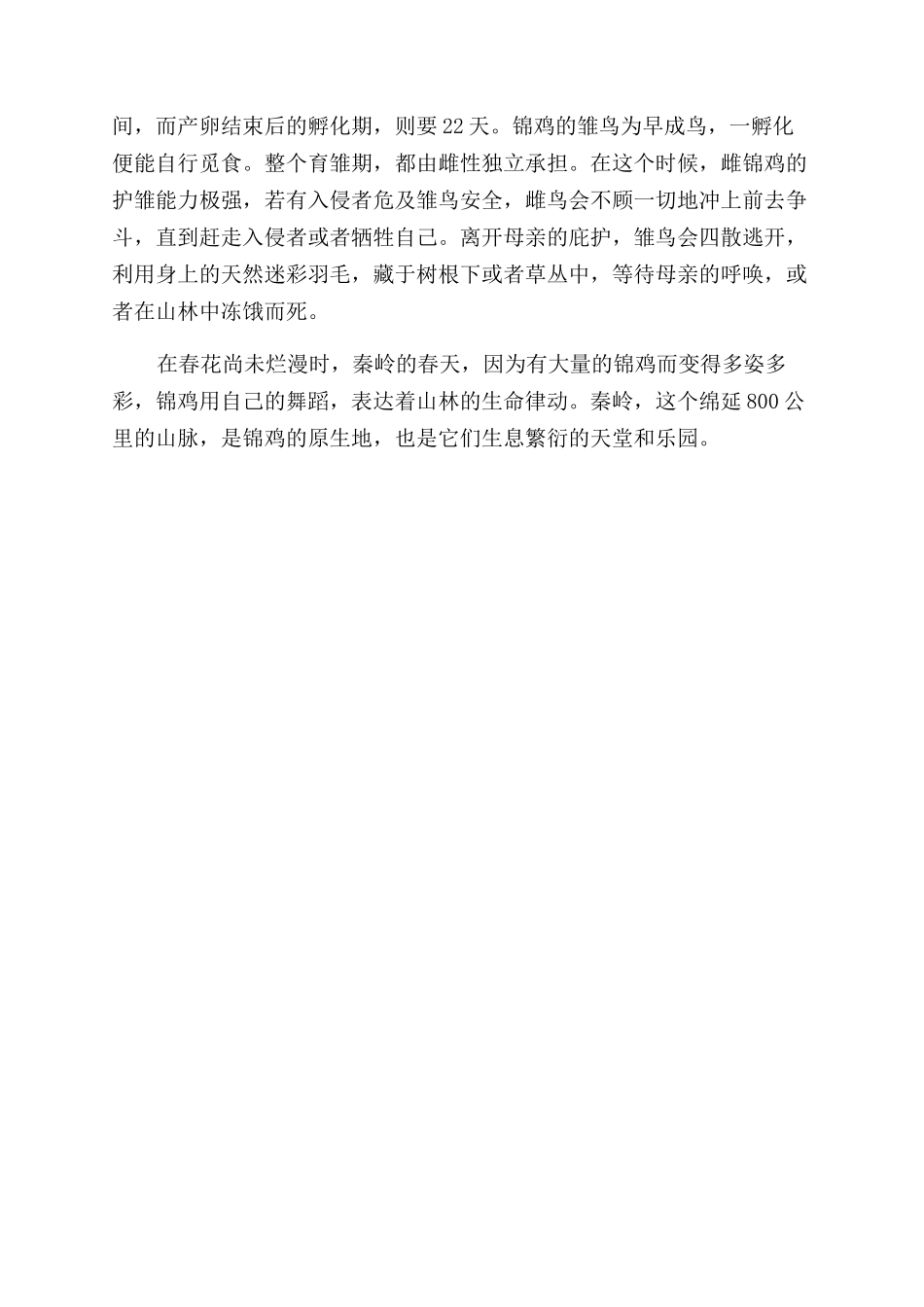

红腹锦鸡——传说中的凤凰感谢锦鸡,冥冥之中,是锦鸡影响了中国现当代鸟类学讨论的历史,它指引着郑作新用一生的岁月,开创了中国鸟类学讨论的事业。1930 年,郑作新回国,任福建协和大学动物学教授兼系主任。他带着学生到野外观察、采集鸟类标本,举办鸟类展览,让学生对鸟类发生兴趣,郑作新也因此成为中国现代鸟类学的奠基人。1959 年,郑作新提出了中国动物地理区划,将我国划分为 7 个一级区,16 个二级区,并提出以秦岭为中国古北界与东洋界分界线的观点。这种区划在动物地理学上具有世界意义,得到了国内外学者的公认。1980年,郑作新提倡组建了中国鸟类学会,会徽就是一只漂亮的锦鸡,多年来,锦鸡作为中国鸟类学术界的标志性象征,已经深化人心。非法捕猎是对锦鸡最大的威胁为了了解红腹锦鸡的生境利用及其季节变化的情况,动物学博士丁长青于 1996 年 1 月至 8 月、1998 年 11 月~1999 年 9 月分别在陕西佛坪和贵州宽阔水自然保护区,采纳无线电遥测与随机跟踪的方式,系统讨论了不同地域的红腹锦鸡的生境利用情况。通过对 24 只红腹锦鸡个体遥测和跟踪,他发现锦鸡是有选择地利用森林边缘和附近的开阔地。他在秦岭南麓的佛坪保护区、长青保护区和洋县花园乡等具有代表性的地区,采纳鸣叫计数法对红腹锦鸡的繁殖密度进行了调查。结果表明,红腹锦鸡在森林植被保存完整,长期受到严格保护的佛坪保护区三官庙地区,种群密度最高达每平方公里 3.79 只,且多年保持稳定;在植被遭受严重破坏的长青保护区大坪地区,种群密度最低为每平方公里 2.49 只;在洋县花园乡,虽然栖息地质量不够理想,且人为干扰严重,但是由于这里还生存着国宝朱鹮,保护措施到位,红腹锦鸡也因此受到严格保护,数量逐年增多。在贵州宽阔水林区,锦鸡的 11 个巢中,被人为破坏 5 个,锦鸡弃巢的有 3 个,被天敌破坏 1 个,只有 2 个巢顺利孵化出雏鸟。根据讨论,他认为,红腹锦鸡具有较强的生态适应能力和较高的繁殖成功率,只要保护好栖息地,并控制捕捉强度,红腹锦鸡在秦岭地区的种群数量,肯定能够保持稳定并有所上升。在自然保护区内,锦鸡可以无忧无虑地生活,可是在保护区外,锦鸡面临最大的威胁,就是非法捕猎。在山林中,雄性锦鸡漂亮的外表,像一束漂亮跃动的火焰,格外引人瞩目。它因此成为偷猎者热衷并最易被发现的目标,他们将羽色艳丽的雄鸟皮作为装饰品出售,而捕获的活鸟则供观赏展出使用。人们喜爱猎杀食用锦鸡...