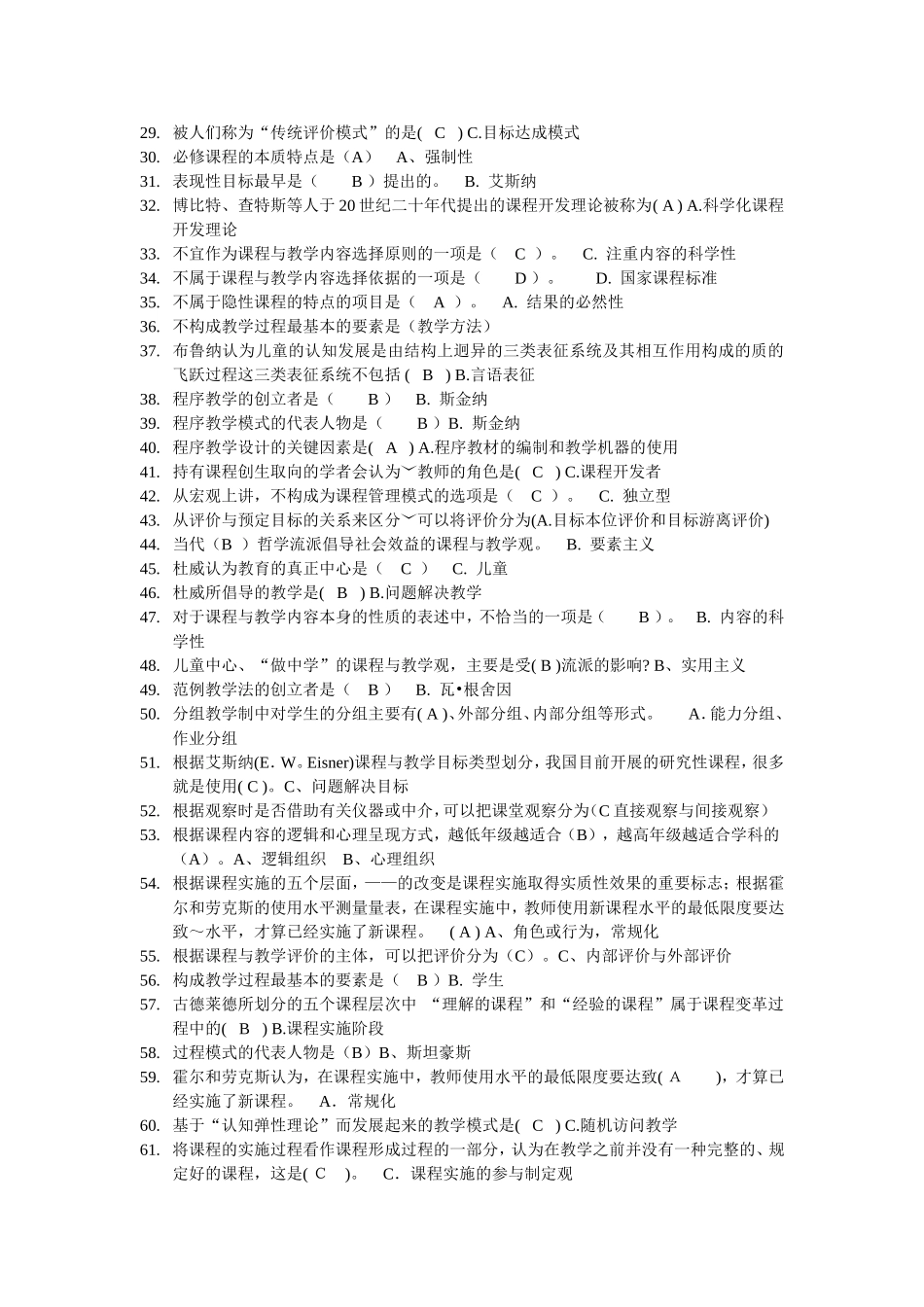

1."情境-陶冶"教学模式的理论基础是(A)A.洛扎诺夫的暗示教学法2.(地方分权型)的课程管理模式强调社会需求多样化,强调学校自身的独特性,强调学生的个别差异,强调发展人的个性,实质上强调以人的发展为本。3.(赫尔巴特)是最早为分科课程提供心理学理论基础的人。4.(斯金纳)总结出学习的四条规律:习得律、条件强化、泛化作用和消退作用。5.(行为主义流派)流派强调课程设计和教学过程要遵循一定的顺序与步骤,(人本主义流派)流派高度重视学习中的情感因素?6.(非指导性教学)就是非操纵的教学,教师不是直接地教学生,而仅仅是促进他们学习.7.(互动理论)认为:学校或课堂是一个由表达一定的社会意义的各种符号所组成的社会环境。8.(接触面)是指教学媒体能在同一时间内传递信息的范围。9.(视听媒体阶段)阶段,标志着教学手段的发展开始进入了现代化阶段。10.(斯金纳)总结出学习的四条规律:习得律、条件强化、泛化作用和消退作用。11.(综合课程)体现了这样一种课程趋向:它有意识地运用两种或两种以上学科的知识观和方法论去考察和探究一个中心主体或问题。12.“参观动物园并讨论那儿有趣的事情”这一课程目标属于(D)D.表现性目标13.“教师的作用是课程的开发者,教师与他的学生一起来创造课程,将课程的实施过程看作课程形成过程的一部分。”此观点是什么样的课程实施观的体现?(B)B、参与制定观14.“课程实施过程中主动对课程方案研究的修正,可以作为实施的一部分,而且是成功的实施所必须的。”此观点是什么样的课程实施观的体现?(C)C、互动调适观15.“谋求科学世界向生活世界的回归、实现科学世界与生活世界的融合”意味着在课程改革中应确立起(C)C.主体教育观16.《教育目标分类学》的作者是(C)C.布卢姆17.20世纪80年代中期以前,我国课程设计的特点是(C注重学生发展与贴近生活实际)18.20世纪80年代中期以前,我国课程设计的特点是课程设计的体制以统一的模式为主19.按照古德莱德的观点,课程可以分为理想课程,文件课程,理解课程,实施课程,和(B)B.经验课程20.按照古德莱德的观点,实际在教学中发生的课程是(C)C.实施课程21.按照课程的类型,学生在学习环境(包括物质环境、社会环境和文化体系)中所学习到的非预期或非计划性的如识、价值观念、规范和态度,是计划表上看不到的课程,属于(B)。B、活动课程22.按照课程的类型,学生在学习环境(包括物质环境、社会环境和文化体系)中所学习到的非预期或非计划性的知识、价值观念、规范和态度,是计划表上看不到的课程,属于(D)。D、隐性课程23.按照课程评价的目的分类,不属于这种分法的一项是(A)A.个体内差异评价24.按照评价目的可以将评价分为(D)D.诊断性评价,形成性评价,终结性评价25.奥苏伯尔提出的教学策略是(D)D.先行组织者26.把两个或两个以上年级的学生编在一个班里,由一位教师分别用不同程度的教材,在同一节课里对不同年级的学生,采取直接教学和自动作业交替的办法进行教学的组织形式,叫做(D)。D、复式教学27.把某项课程变革计划付诸实施的具体过程称为(B)B.课程实施28.把若干相邻学科内容加以筛选,充实后按照新的体系合二为一的课程是(C综合课程)29.被人们称为“传统评价模式”的是(C)C.目标达成模式30.必修课程的本质特点是(A)A、强制性31.表现性目标最早是(B)提出的。B.艾斯纳32.博比特、查特斯等人于20世纪二十年代提出的课程开发理论被称为(A)A.科学化课程开发理论33.不宜作为课程与教学内容选择原则的一项是(C)。C.注重内容的科学性34.不属于课程与教学内容选择依据的一项是(D)。D.国家课程标准35.不属于隐性课程的特点的项目是(A)。A.结果的必然性36.不构成教学过程最基本的要素是(教学方法)37.布鲁纳认为儿童的认知发展是由结构上迥异的三类表征系统及其相互作用构成的质的飞跃过程这三类表征系统不包括(B)B.言语表征38.程序教学的创立者是(B)B.斯金纳39.程序教学模式的代表人物是(B)B.斯金纳40.程序教学设计的关键因素是(A)A.程序教材的编制和教学机器的使用41.持有课程创生取向的学者会认为教师的角色是(C)C.课程开发者42.从宏观上讲,不构成为课程管理模式的选项是...