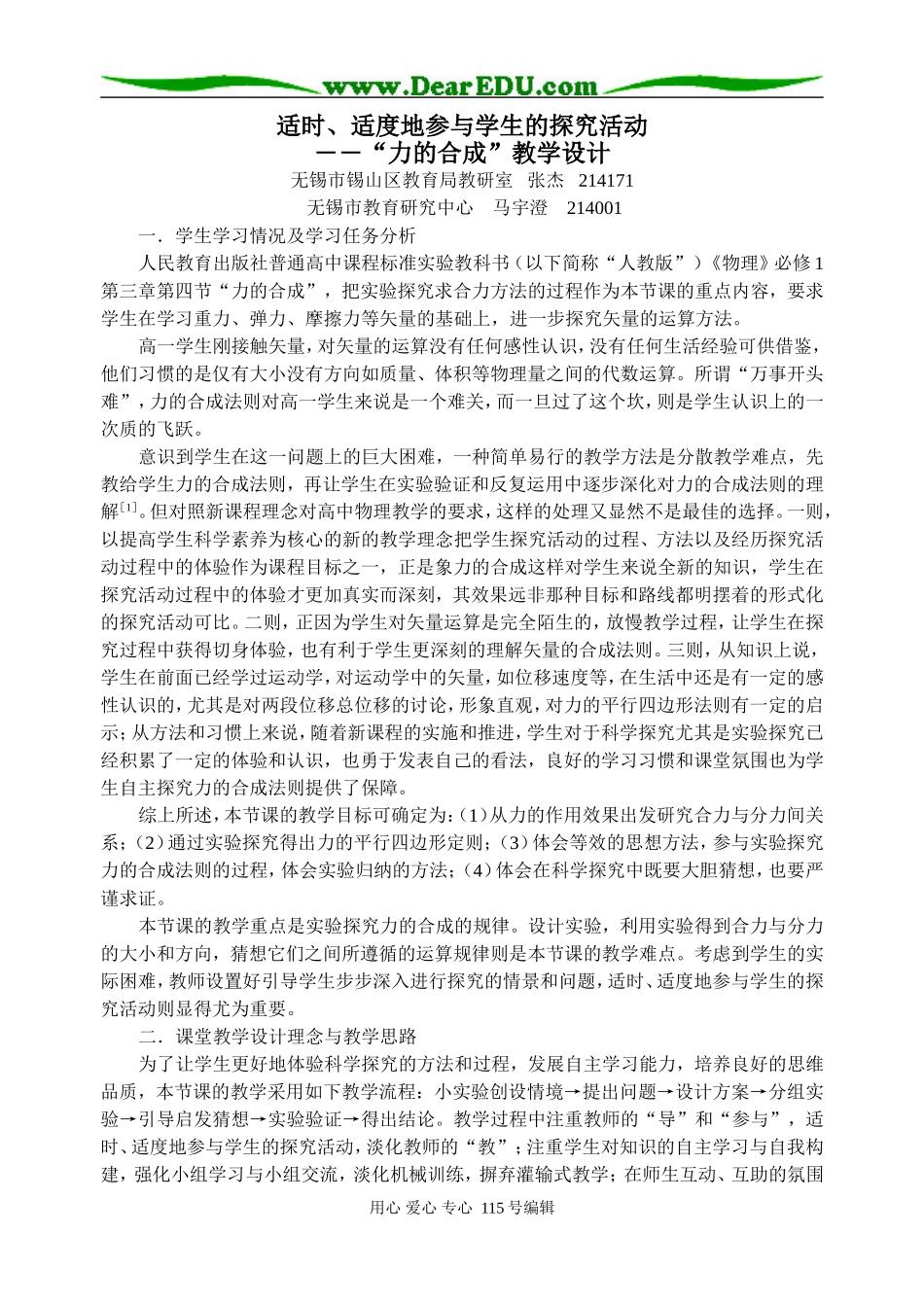

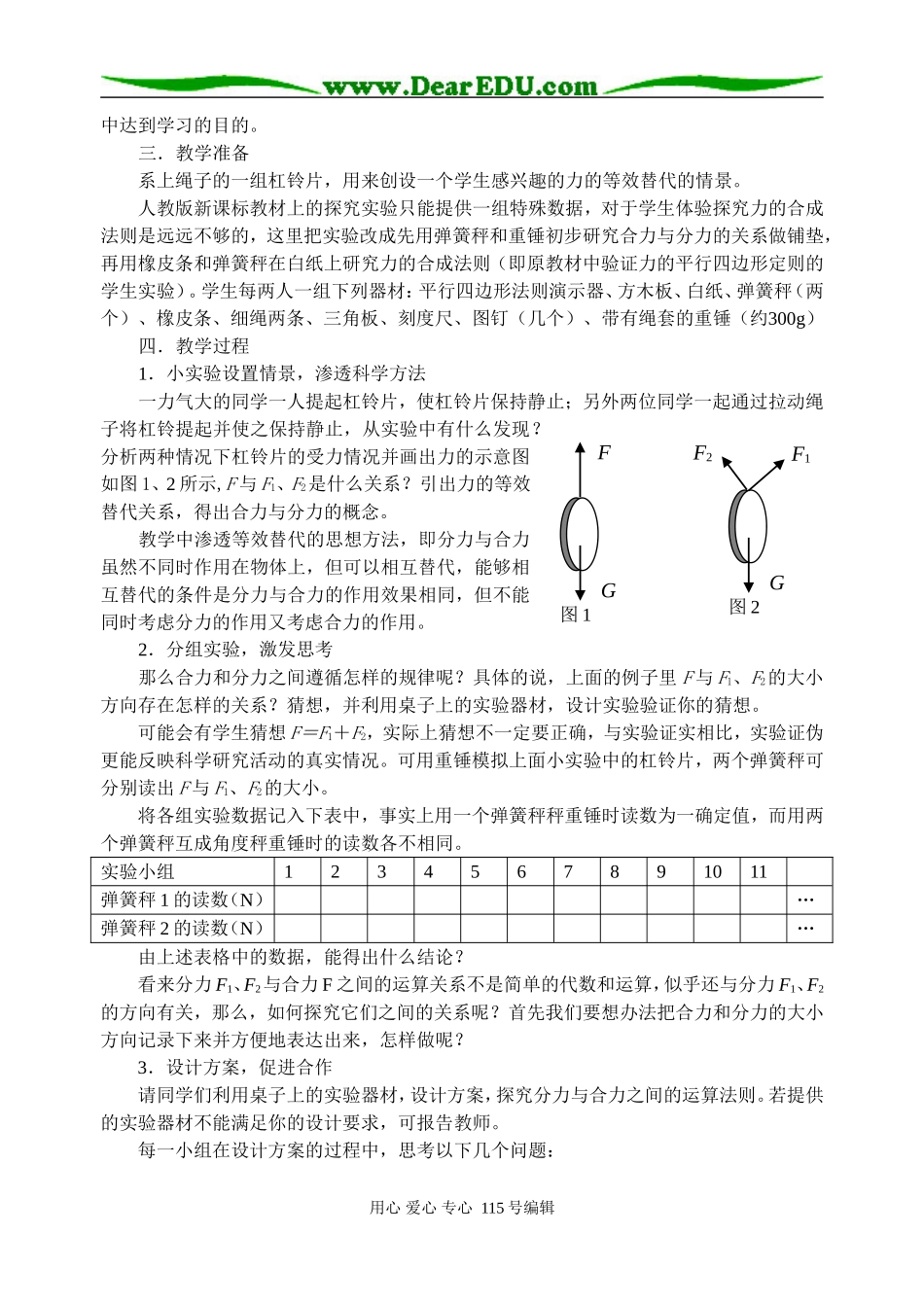

适时、适度地参与学生的探究活动――“力的合成”教学设计无锡市锡山区教育局教研室 张杰 214171 无锡市教育研究中心 马宇澄 214001一.学生学习情况及学习任务分析人民教育出版社普通高中课程标准实验教科书(以下简称“人教版”)《物理》必修 1第三章第四节“力的合成”,把实验探究求合力方法的过程作为本节课的重点内容,要求学生在学习重力、弹力、摩擦力等矢量的基础上,进一步探究矢量的运算方法。高一学生刚接触矢量,对矢量的运算没有任何感性认识,没有任何生活经验可供借鉴,他们习惯的是仅有大小没有方向如质量、体积等物理量之间的代数运算。所谓“万事开头难”,力的合成法则对高一学生来说是一个难关,而一旦过了这个坎,则是学生认识上的一次质的飞跃。意识到学生在这一问题上的巨大困难,一种简单易行的教学方法是分散教学难点,先教给学生力的合成法则,再让学生在实验验证和反复运用中逐步深化对力的合成法则的理解[1]。但对照新课程理念对高中物理教学的要求,这样的处理又显然不是最佳的选择。一则,以提高学生科学素养为核心的新的教学理念把学生探究活动的过程、方法以及经历探究活动过程中的体验作为课程目标之一,正是象力的合成这样对学生来说全新的知识,学生在探究活动过程中的体验才更加真实而深刻,其效果远非那种目标和路线都明摆着的形式化的探究活动可比。二则,正因为学生对矢量运算是完全陌生的,放慢教学过程,让学生在探究过程中获得切身体验,也有利于学生更深刻的理解矢量的合成法则。三则,从知识上说,学生在前面已经学过运动学,对运动学中的矢量,如位移速度等,在生活中还是有一定的感性认识的,尤其是对两段位移总位移的讨论,形象直观,对力的平行四边形法则有一定的启示;从方法和习惯上来说,随着新课程的实施和推进,学生对于科学探究尤其是实验探究已经积累了一定的体验和认识,也勇于发表自己的看法,良好的学习习惯和课堂氛围也为学生自主探究力的合成法则提供了保障。综上所述,本节课的教学目标可确定为:(1)从力的作用效果出发研究合力与分力间关系;(2)通过实验探究得出力的平行四边形定则;(3)体会等效的思想方法,参与实验探究力的合成法则的过程,体会实验归纳的方法;(4)体会在科学探究中既要大胆猜想,也要严谨求证。本节课的教学重点是实验探究力的合成的规律。设计实验,利用实验得到合力与分力的大小和方向,猜想它们之间所遵循的运算规律则是本节课的教学难点...