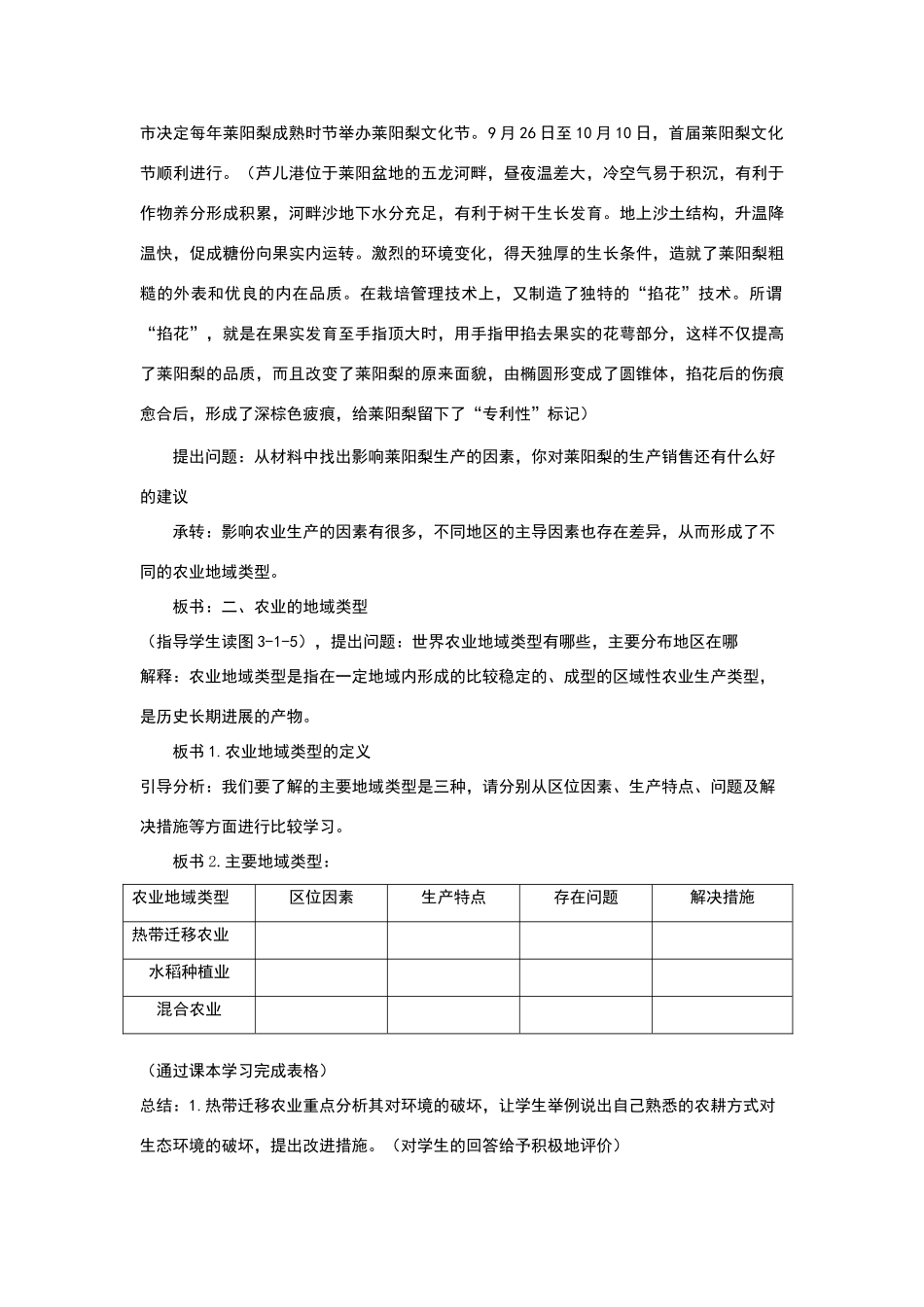

农业生产与地理环境的教学设计 【教学设计】(一)设计思路:本节内容《课程标准》的要求是:分析农业区位因素,举例说明主要农业地域类型及其形成条件;结合所学知识,推断本地农业地域类型并分析其形成条件。因此在设计上充分依据课标要求,通过重点分析农业的区位因素,进而阐述农业区位因素的进展变化,主要农业地域类型的特点和形成条件。依据三维目标及学习重点,难点和学生已有的农业知识的学习情况,通过案例分析农业区位因素的影响表现,及主导因素的变化,对农业地域形成的影响,以学生自主分析,合作学习等活动,激发学生的求知欲,调动学生的兴趣,通过师生互助共同实现三维目标。(二)三维目标: 1.知识与技能:理解农业区位因素及其进展变化,掌握主要农业地域类型及特点。2.过程与方法:通过案例分析学习分析区位因素的主导变化及影响。3.情感态度,价值目标:激发学生学习分析、探究农业生产与地理环境的关系的兴趣,加强学生分析问题解决问题的能力,树立农业进展与环境协调、持续进展的观念。(三)教学重点:1.分析影响农业生产的区位因素。2.分析主导因素的影响作用及变化。3.推断本地农业地域类型,分析其形成条件。(四)教学难点:理解因地制宜,因时制宜进展农业,合理利用农业资源,实现农业可持续进展。(五)教学方法:案例分析法,自主探究,合作探究。【教学实施】导入新课: 给出新闻:为保护农民种粮积极性,进一步促进粮食生产进展,国家决定 2025 年继续在小麦和稻谷主产区实行最低收购价政策,并适当提高最低收购价水平。经报请国务院批准,2025 年生产的白小麦(三等,下同)、红小麦、混合麦最低收购价分别提高到每 50 公斤 90 元、86 元、86 元,均比 2025 年提高 3 元。稻谷最低收购价格也要适当提高。 提出问题:1.农民种粮主要受哪些条件的制约 2.国家提高最低收购价格是从什么角度(方面)影响农业生产 (学生思考,讨论,回答,根据学生回答情况进行补充) 分析:1.影响农业生产(农民种粮)的因素主要有三个方面:自然因素、社会经济条件、技术条件。具体见课本 3-1-2 图。不同时期不同地区的主导因素有差异。举例:古代农民和现代农民考虑的因素有差异;山区和平原农业生产有差异等。 2.从国家政策方面影响农业生产。 总结:古代农业生产受自然因素影响大,随着社会的进步,社会经济条件和技术条件对农业影响越来越大,例如国家用财政补贴维持农产品价格,蔬菜大棚在北方地区逐渐普及等...