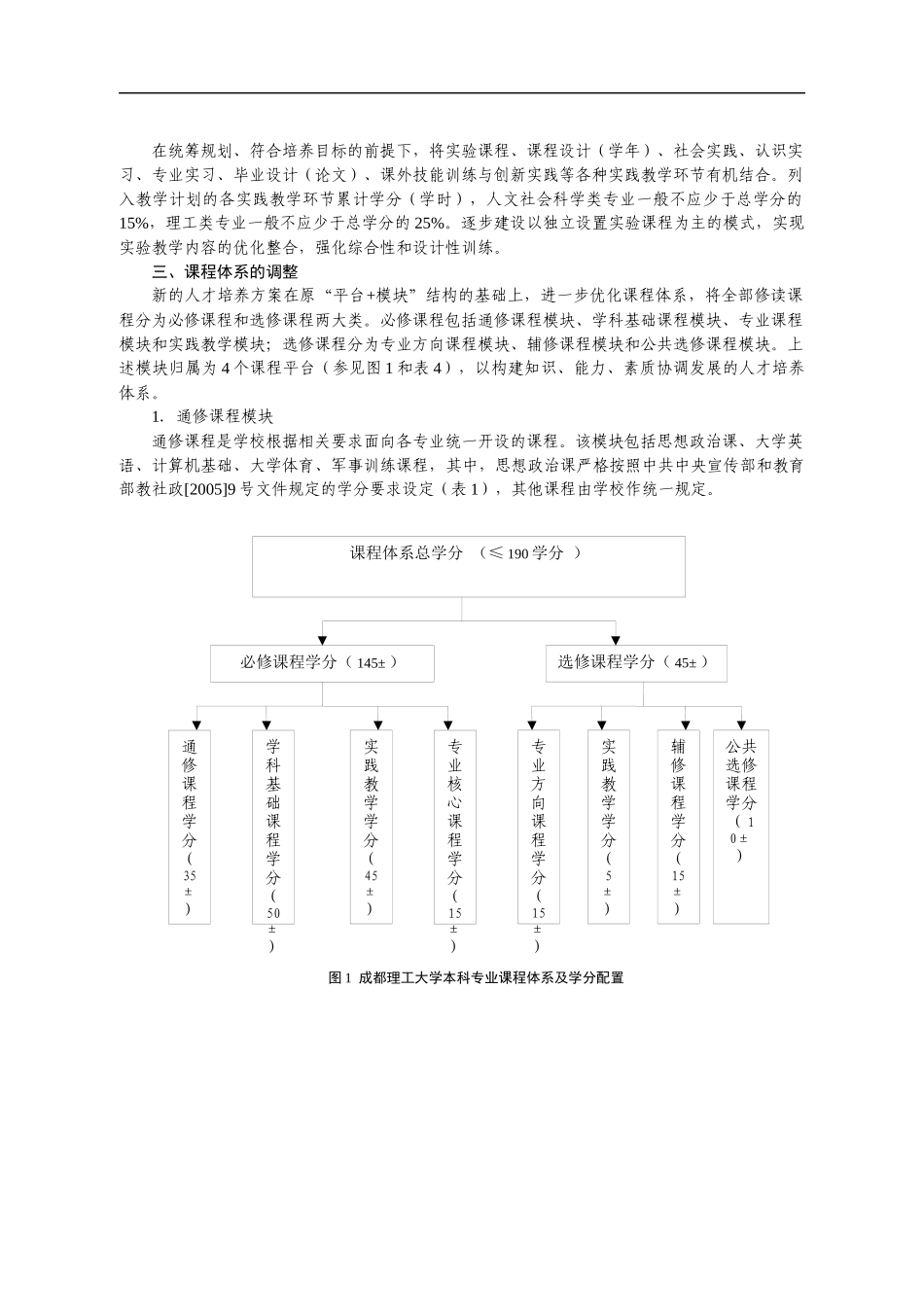

成都理工大学关于修(制)订新一轮本科专业人才培养方案的指导意见各学院(部):为了深入贯彻教育部《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》(教高[2007]2号)精神,更好地适应科学技术和经济社会发展对人才培养的新要求,深化教育教学改革,提高人才培养质量,学校决定对我校2006年本科专业人才培养方案进行全面修订现就本次人才培养方案的修订提出以下指导意见。一、指导思想以科学发展观为指导,坚持“三个面向”。以专业建设、课程建设、师资队伍建设、实践教学创新体系建设等四大建设为基础,优化课程体系和教学内容,强化实践教学,注重学生学习能力、实践能力和创新能力的培养。以人才培养模式创新、教学模式创新、教学管理模式创新等三项创新为路线,找准切入点,倡导多元化。以厚基础、强能力、高素质为目标,实现知识、能力、素质的有机结合,培养适应我国社会主义现代化建设需要、德智体美全面发展、具有创新精神和实践能力的应用研究型和应用型高级专门人才。二、基本原则和要求1.找准培养目标,鼓励多元模式按照“三个符合度”(人才培养目标与社会要求及人的全面发展的符合度,专业办学条件与所确定的人才培养目标的符合度,所培养的人才质量与自定目标的符合度)的要求,切实把握好各专业人才培养的目标定位,进一步明确就业导向。学校鼓励各学院结合各专业的特点,探索人才培养的新途径、特别是复合型人才培养的有效途径。继续实施或探索多种培养模式,构建多元化创新人才培养体系。倡导有条件的学院开展人才培养模式综合改革,创建具有特色优势的人才培养创新试验基地。2.坚持教育创新,彰显专业特色各专业应从本专业的办学实际出发,制订科学合理的人才培养方案,为进一步深化教育教学改革积累经验。每个专业的培养方案都应体现自身特色和优势。省级和国家级特色专业的培养方案要做到特色鲜明,突出创新,为我校的专业建设起到示范和带动作用。学校提倡工程类专业参照《全国工程教育专业认证标准(试行)》(见附件1)中关于培养目标和课程体系的内涵要求,制订好本专业人才培养方案。3.通才专才结合,优化课程体系学校人才培养规格的总体要求是:夯实知识基础,培养通才根基上的专才。各专业应精心作好方案设计,搭建好“通才+专才”的框架体系。按照学科专业群的建设思路,科学地处理好基础理论与专业知识、主干学科与相关学科、理论与实践、知识与能力的关系。以课程体系和教学内容改革为切入点,加大课程重组和整合的力度,精简课程门类,提高学生自主学习的能力。学校对学科基础课程实行归口管理。部分全校性公共必修课程实行分层次教学。4.加强实践教学,培养创新能力以实验教学平台、实训教学平台和创新教学平台为依托,大力加强实践性教学环节,培养学生的动手能力、实践能力和竞争能力。课程体系总学分(≤190学分)必修课程学分(145±)选修课程学分(45±)学科基础课程学分(50±)通修课程学分(35±)专业核心课程学分(15±)实践教学学分(45±)辅修课程学分(15±)公共选修课程学分(10±)专业方向课程学分(15±)实践教学学分(5±)在统筹规划、符合培养目标的前提下,将实验课程、课程设计(学年)、社会实践、认识实习、专业实习、毕业设计(论文)、课外技能训练与创新实践等各种实践教学环节有机结合。列入教学计划的各实践教学环节累计学分(学时),人文社会科学类专业一般不应少于总学分的15%,理工类专业一般不应少于总学分的25%。逐步建设以独立设置实验课程为主的模式,实现实验教学内容的优化整合,强化综合性和设计性训练。三、课程体系的调整新的人才培养方案在原“平台+模块”结构的基础上,进一步优化课程体系,将全部修读课程分为必修课程和选修课程两大类。必修课程包括通修课程模块、学科基础课程模块、专业课程模块和实践教学模块;选修课程分为专业方向课程模块、辅修课程模块和公共选修课程模块。上述模块归属为4个课程平台(参见图1和表4),以构建知识、能力、素质协调发展的人才培养体系。1.通修课程模块通修课程是学校根据相关要求面向各专业统一开设的课程。该模块包括思想政治课、大学英语...