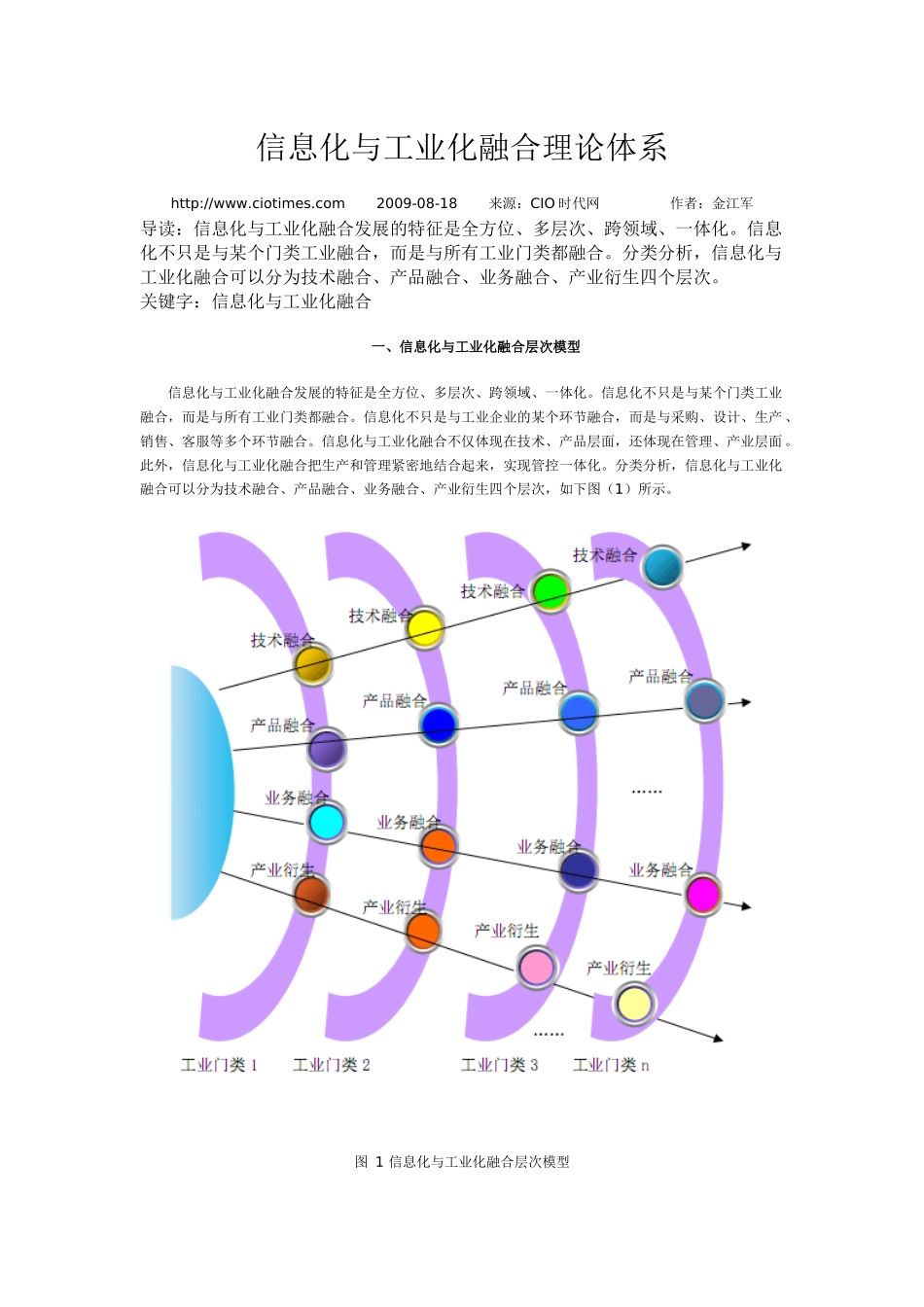

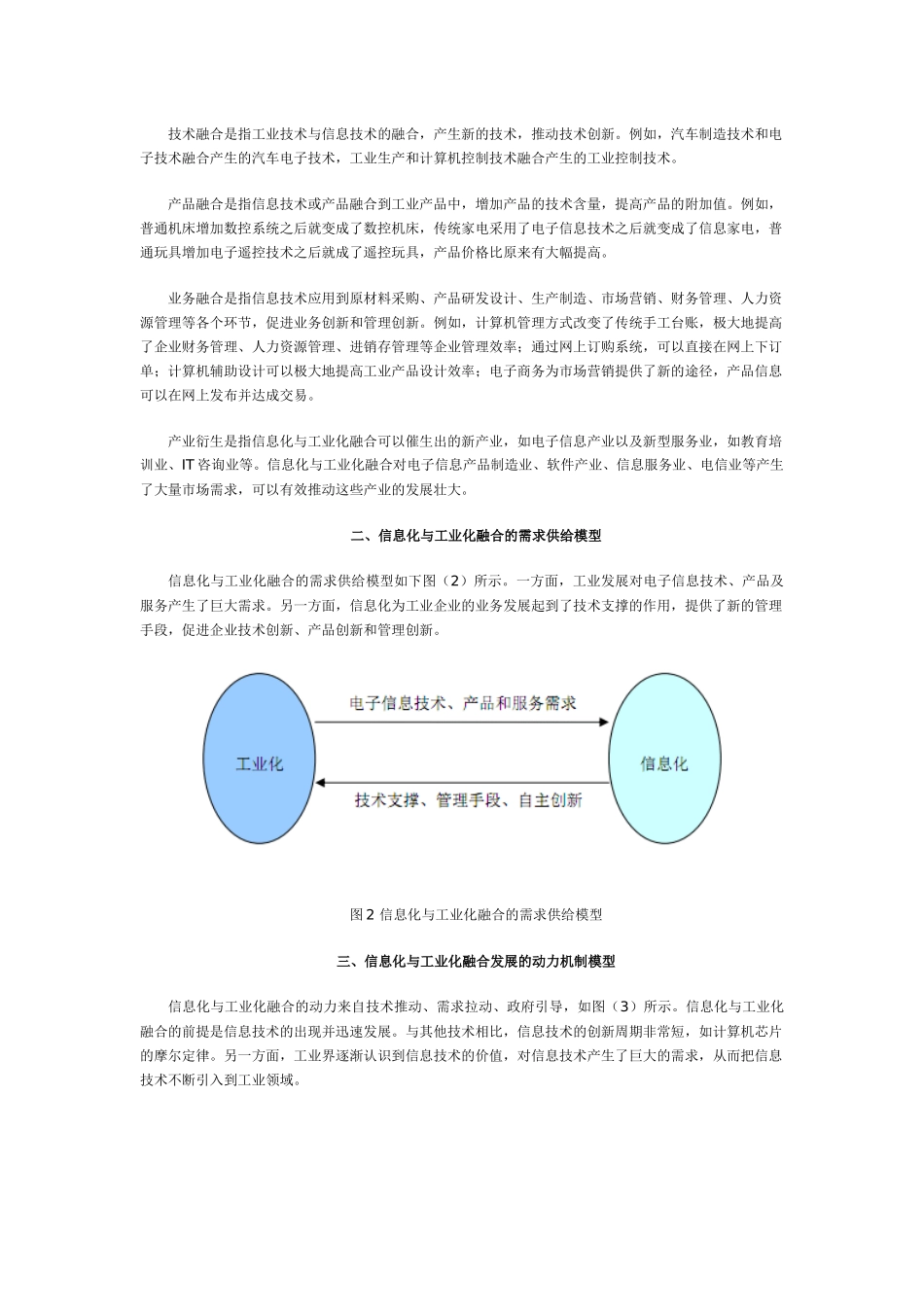

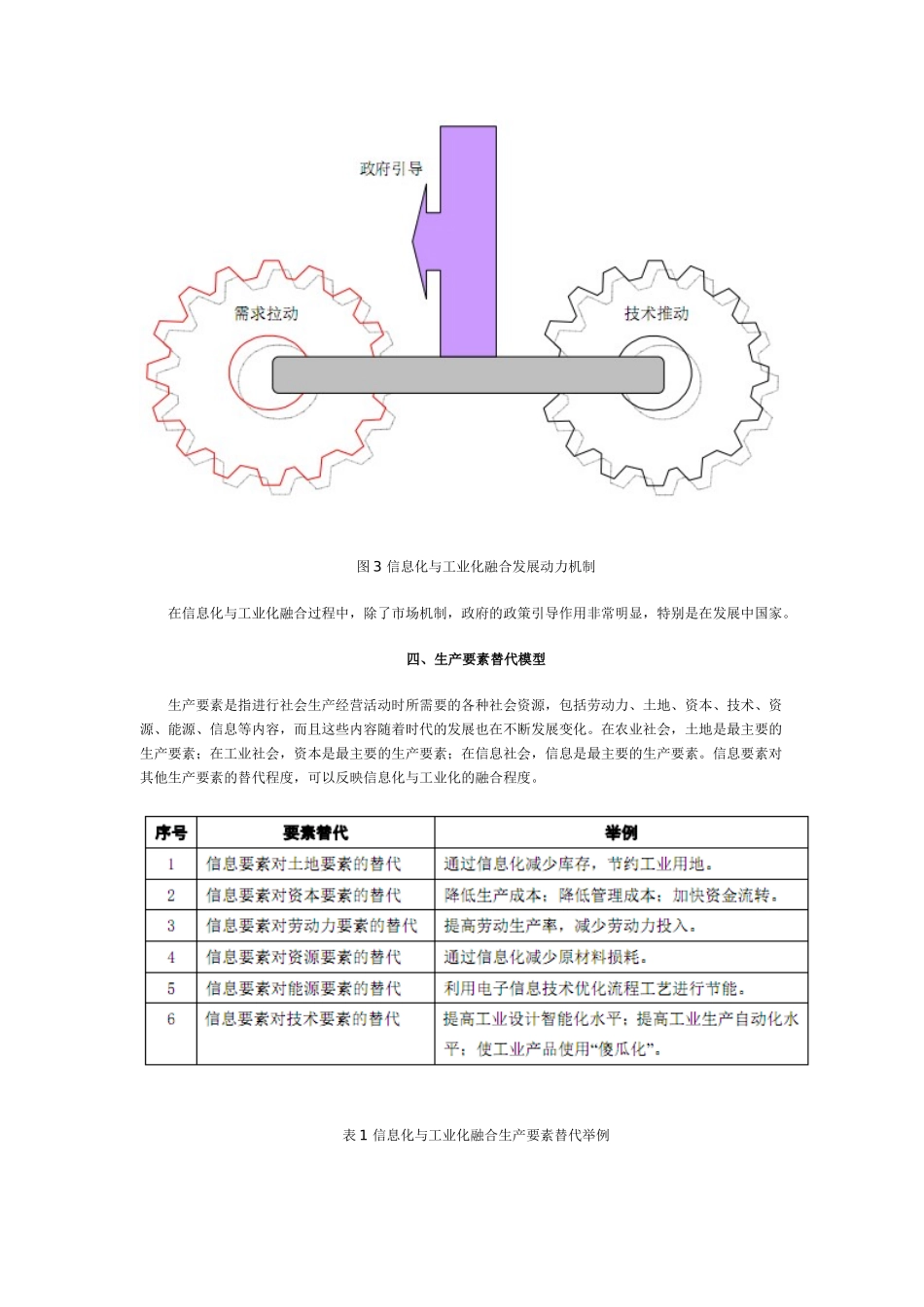

信息化与工业化融合理论体系http://www.ciotimes.com2009-08-18来源:CIO时代网作者:金江军导读:信息化与工业化融合发展的特征是全方位、多层次、跨领域、一体化。信息化不只是与某个门类工业融合,而是与所有工业门类都融合。分类分析,信息化与工业化融合可以分为技术融合、产品融合、业务融合、产业衍生四个层次。关键字:信息化与工业化融合一、信息化与工业化融合层次模型信息化与工业化融合发展的特征是全方位、多层次、跨领域、一体化。信息化不只是与某个门类工业融合,而是与所有工业门类都融合。信息化不只是与工业企业的某个环节融合,而是与采购、设计、生产、销售、客服等多个环节融合。信息化与工业化融合不仅体现在技术、产品层面,还体现在管理、产业层面。此外,信息化与工业化融合把生产和管理紧密地结合起来,实现管控一体化。分类分析,信息化与工业化融合可以分为技术融合、产品融合、业务融合、产业衍生四个层次,如下图(1)所示。图1信息化与工业化融合层次模型技术融合是指工业技术与信息技术的融合,产生新的技术,推动技术创新。例如,汽车制造技术和电子技术融合产生的汽车电子技术,工业生产和计算机控制技术融合产生的工业控制技术。产品融合是指信息技术或产品融合到工业产品中,增加产品的技术含量,提高产品的附加值。例如,普通机床增加数控系统之后就变成了数控机床,传统家电采用了电子信息技术之后就变成了信息家电,普通玩具增加电子遥控技术之后就成了遥控玩具,产品价格比原来有大幅提高。业务融合是指信息技术应用到原材料采购、产品研发设计、生产制造、市场营销、财务管理、人力资源管理等各个环节,促进业务创新和管理创新。例如,计算机管理方式改变了传统手工台账,极大地提高了企业财务管理、人力资源管理、进销存管理等企业管理效率;通过网上订购系统,可以直接在网上下订单;计算机辅助设计可以极大地提高工业产品设计效率;电子商务为市场营销提供了新的途径,产品信息可以在网上发布并达成交易。产业衍生是指信息化与工业化融合可以催生出的新产业,如电子信息产业以及新型服务业,如教育培训业、IT咨询业等。信息化与工业化融合对电子信息产品制造业、软件产业、信息服务业、电信业等产生了大量市场需求,可以有效推动这些产业的发展壮大。二、信息化与工业化融合的需求供给模型信息化与工业化融合的需求供给模型如下图(2)所示。一方面,工业发展对电子信息技术、产品及服务产生了巨大需求。另一方面,信息化为工业企业的业务发展起到了技术支撑的作用,提供了新的管理手段,促进企业技术创新、产品创新和管理创新。图2信息化与工业化融合的需求供给模型三、信息化与工业化融合发展的动力机制模型信息化与工业化融合的动力来自技术推动、需求拉动、政府引导,如图(3)所示。信息化与工业化融合的前提是信息技术的出现并迅速发展。与其他技术相比,信息技术的创新周期非常短,如计算机芯片的摩尔定律。另一方面,工业界逐渐认识到信息技术的价值,对信息技术产生了巨大的需求,从而把信息技术不断引入到工业领域。图3信息化与工业化融合发展动力机制在信息化与工业化融合过程中,除了市场机制,政府的政策引导作用非常明显,特别是在发展中国家。四、生产要素替代模型生产要素是指进行社会生产经营活动时所需要的各种社会资源,包括劳动力、土地、资本、技术、资源、能源、信息等内容,而且这些内容随着时代的发展也在不断发展变化。在农业社会,土地是最主要的生产要素;在工业社会,资本是最主要的生产要素;在信息社会,信息是最主要的生产要素。信息要素对其他生产要素的替代程度,可以反映信息化与工业化的融合程度。表1信息化与工业化融合生产要素替代举例五、信息化与工业化融合模式信息化与工业化融合模式主要包括如下几种类型:l企业-产业互动模式企业信息化与企业所属行业的信息化之间往往存在相互促进、相互制约的关系。企业-产业互动模式是指企业信息化受制于该企业所属行业的信息化水平,成功的企业信息化可以促进同行业其他企业的信息化建设。不同的资本和技术密集度产业对信息化的需求不同,产出效果也存...