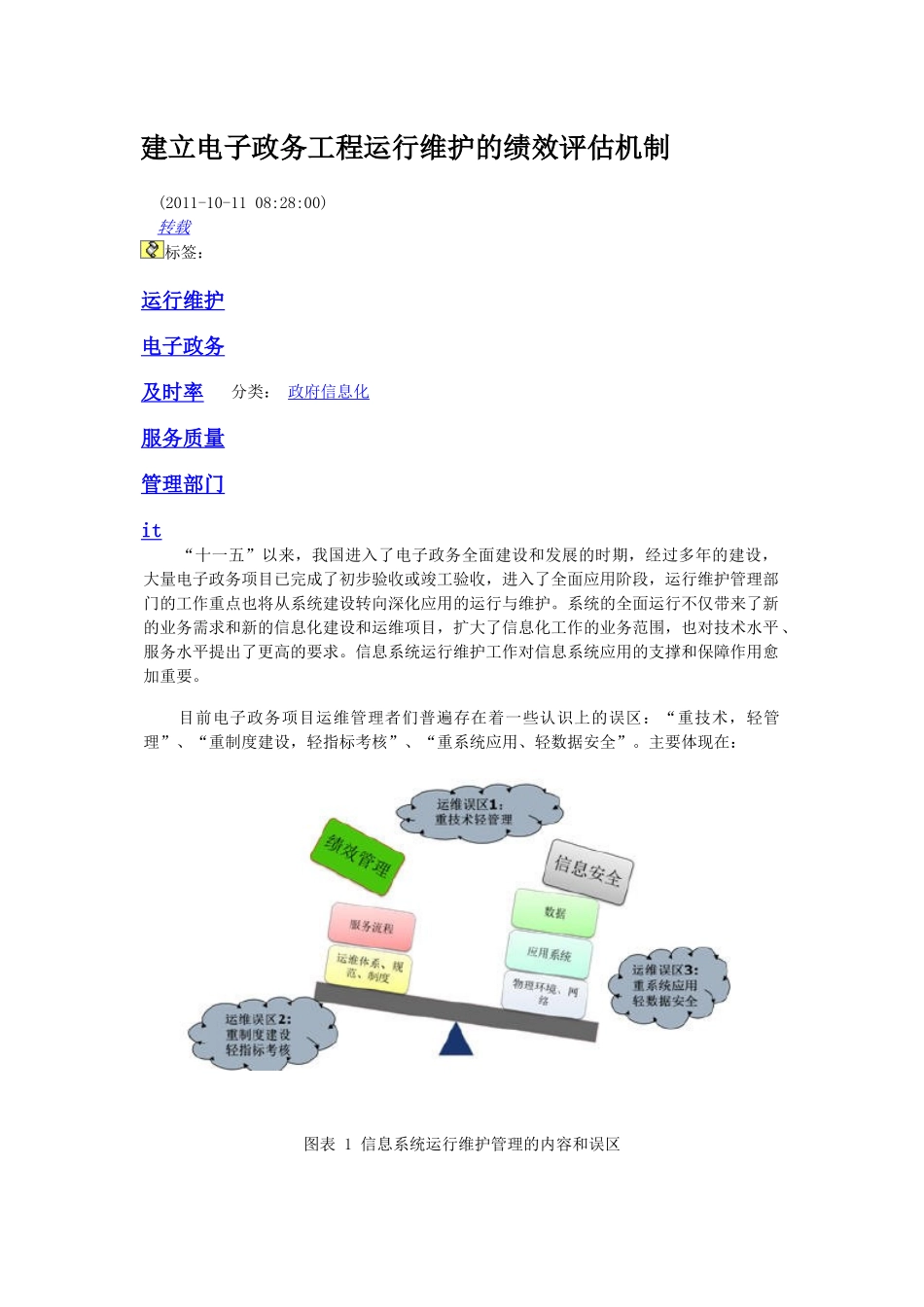

建立电子政务工程运行维护的绩效评估机制(2011-10-1108:28:00)转载标签:运行维护电子政务及时率服务质量管理部门it分类:政府信息化“十一五”以来,我国进入了电子政务全面建设和发展的时期,经过多年的建设,大量电子政务项目已完成了初步验收或竣工验收,进入了全面应用阶段,运行维护管理部门的工作重点也将从系统建设转向深化应用的运行与维护。系统的全面运行不仅带来了新的业务需求和新的信息化建设和运维项目,扩大了信息化工作的业务范围,也对技术水平、服务水平提出了更高的要求。信息系统运行维护工作对信息系统应用的支撑和保障作用愈加重要。目前电子政务项目运维管理者们普遍存在着一些认识上的误区:“重技术,轻管理”、“重制度建设,轻指标考核”、“重系统应用、轻数据安全”。主要体现在:图表1信息系统运行维护管理的内容和误区一是缺少运维服务技术规范和服务标准。要实现运维工作的可量化,需要建立可量化的尺度,这个“尺子”就是运维技术规范和服务标准,运维技术规范和服务标准是量化的工具。而保证服务质量和“尺子”正常使用需要引入绩效评价机制和第三方监理机制。二是新形势下的信息系统安全面临着新的考验。近年来,国际和国内的窃密事件层出不穷,对我国公共安全形成重大威胁,安全保密形势空前严峻。运维管理中的信息安全问题急需得到各方的重视:缺少对运维人员安全意识的统一培训和职业规范建设,一般还是以各运维单位自行培训为主,各单位标准不一、要求不一,甚至有的单位不开展安全培训;对运维人员管理的力度有待加强,运维队伍的建设和队伍的稳定性应得到运行维护管理部门和运维单位的重视;重大安全事件防范和处理机制尚不健全,无法真正落实安全责任。三是运维外包商的准入资质标准和退出机制有待明确。目前我国大部分电子政务的后续运维服务都由原运行维护管理部门继续承担,政府网站一般采取托管方式。由于电子政务工程的运行维护管理部门往往有多家,参与运维工作的企业也有多家,可能出现业务范围重复,服务水平参差不齐的现象,有可能形成质量隐患。因此,不仅要建立起运维的服务规范和标准,还要建立起运维外包商的准入标准、重大事故处置机制、退出机制。四是系统运维档案管理工作未得到足够的重视。工程建设期建立的项目档案能够为建设工作的开展提供了有力的信息和决策支持。在运维阶段,随着运维工作逐渐做细做深,运维档案的规模也会越来越大,归档范围也有扩大的趋势。有效地建立运维阶段的档案,不仅是运维验收和运维服务移交的一项必要的工作,也能够通过档案的有效分类整理,为以后的运维工作提供智力支持。电子政务工程完成后,随着应用的深入,运行维护管理部门面临着信息化建设和所形成的信息资产不断扩大的局面,运维费用和管理成本也将随着系统规模的扩大而增长,如果不重视运维服务的标准和规范,运行维护管理部门很可能难以了解运维服务的效果,很难发现运维管理现状与运维需求之间的差距和不足,从而面临着难以降低信息化运维工作的风险和管理难度的风险。由此可见,电子政务工程运行维护工作迫切要求实现运行维护工作的系统化、标准化、流程化、可量化,要解决上述问题,就需要建立运行维护管理体系和运维服务的评价和考核制度。运行维护是一个长期、持续性的工作,对运行维护绩效的评估可以监督运维情况,发现运维过程中出现的各类问题和处理情况,使各方及时掌握运维情况,实现运维各方的信息沟通和协调,使运维工作不偏离正常的轨道;形成知识库,为后期运维提供经验支持;也为运维工作量和成本的考核提供数据支持。(一)运行维护效果考核指标体系的建立运维效果的考核重点在于运维工作执行的效力和效果层面,建立运维绩效考核体系首先明确运维服务内容和需求。电子政务项目的技术运维范围通常可以分为三个部分。1、信息化基础设施运维:以硬件资产和软件资产可用为目的,包括支撑系统正常运行的网络系统、主机系统、安全系统、存储系统和机房专用设施和数据库等的运维服务;2、应用系统运维:以系统整体可用和为业务提供可靠服务为目的,包括业务和应用的技术运维,以及信息内容服务运维等;3、信息资源...