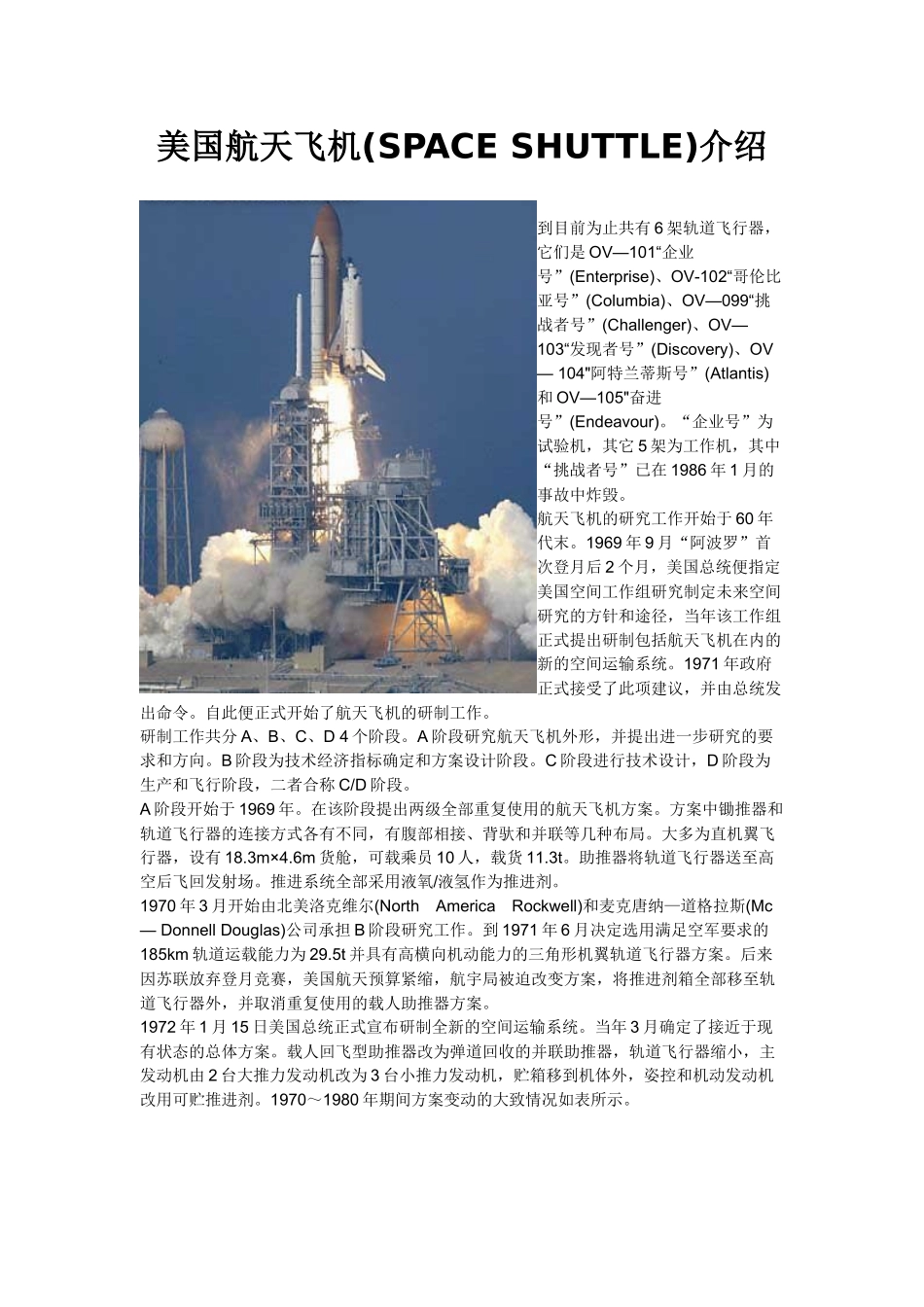

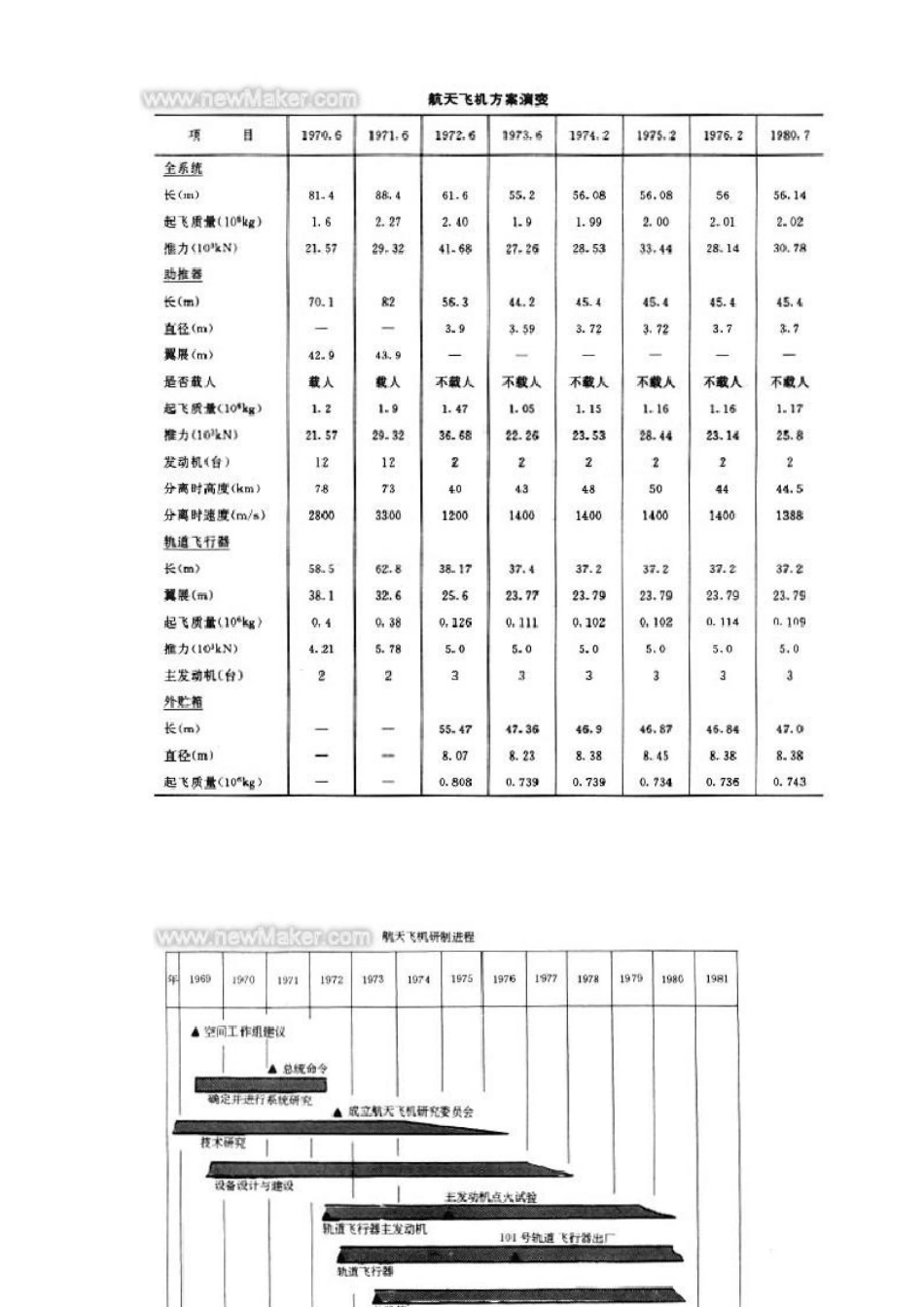

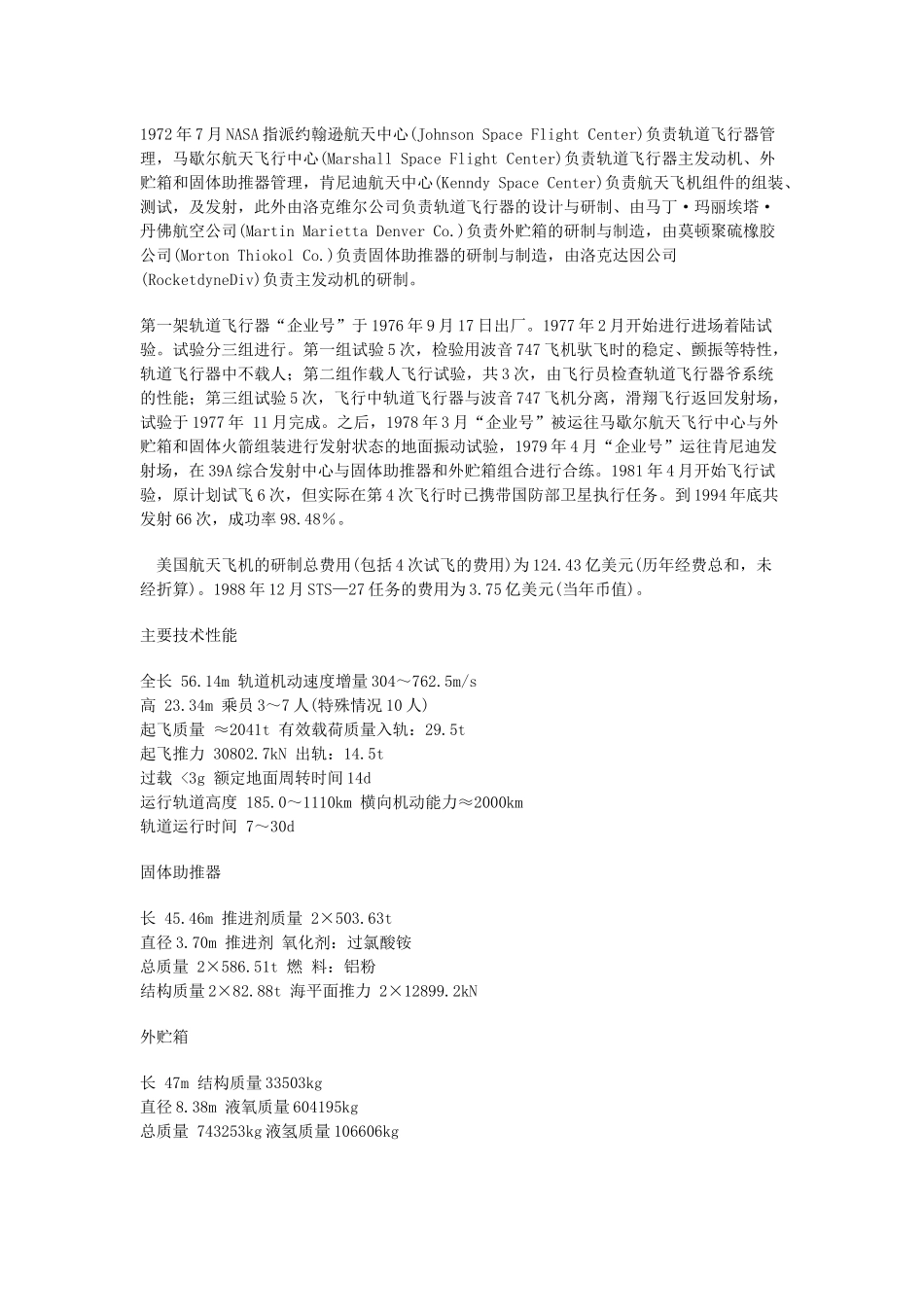

美国航天飞机(SPACESHUTTLE)介绍到目前为止共有6架轨道飞行器,它们是OV—101“企业号”(Enterprise)、OV-102“哥伦比亚号”(Columbia)、OV—099“挑战者号”(Challenger)、OV—103“发现者号”(Discovery)、OV—104"阿特兰蒂斯号”(Atlantis)和OV—105"奋进号”(Endeavour)。“企业号”为试验机,其它5架为工作机,其中“挑战者号”已在1986年1月的事故中炸毁。航天飞机的研究工作开始于60年代末。1969年9月“阿波罗”首次登月后2个月,美国总统便指定美国空间工作组研究制定未来空间研究的方针和途径,当年该工作组正式提出研制包括航天飞机在内的新的空间运输系统。1971年政府正式接受了此项建议,并由总统发出命令。自此便正式开始了航天飞机的研制工作。研制工作共分A、B、C、D4个阶段。A阶段研究航天飞机外形,并提出进一步研究的要求和方向。B阶段为技术经济指标确定和方案设计阶段。C阶段进行技术设计,D阶段为生产和飞行阶段,二者合称C/D阶段。A阶段开始于1969年。在该阶段提出两级全部重复使用的航天飞机方案。方案中锄推器和轨道飞行器的连接方式各有不同,有腹部相接、背驮和并联等几种布局。大多为直机翼飞行器,设有18.3m×4.6m货舱,可载乘员10人,载货11.3t。助推器将轨道飞行器送至高空后飞回发射场。推进系统全部采用液氧/液氢作为推进剂。1970年3月开始由北美洛克维尔(NorthAmericaRockwell)和麦克唐纳—道格拉斯(Mc—DonnellDouglas)公司承担B阶段研究工作。到1971年6月决定选用满足空军要求的185km轨道运载能力为29.5t并具有高横向机动能力的三角形机翼轨道飞行器方案。后来因苏联放弃登月竞赛,美国航天预算紧缩,航宇局被迫改变方案,将推进剂箱全部移至轨道飞行器外,并取消重复使用的载人助推器方案。1972年1月15日美国总统正式宣布研制全新的空间运输系统。当年3月确定了接近于现有状态的总体方案。载人回飞型助推器改为弹道回收的并联助推器,轨道飞行器缩小,主发动机由2台大推力发动机改为3台小推力发动机,贮箱移到机体外,姿控和机动发动机改用可贮推进剂。1970~1980年期间方案变动的大致情况如表所示。1972年7月NASA指派约翰逊航天中心(JohnsonSpaceFlightCenter)负责轨道飞行器管理,马歇尔航天飞行中心(MarshallSpaceFlightCenter)负责轨道飞行器主发动机、外贮箱和固体助推器管理,肯尼迪航天中心(KenndySpaceCenter)负责航天飞机组件的组装、测试,及发射,此外由洛克维尔公司负责轨道飞行器的设计与研制、由马丁·玛丽埃塔·丹佛航空公司(MartinMariettaDenverCo.)负责外贮箱的研制与制造,由莫顿聚硫橡胶公司(MortonThiokolCo.)负责固体助推器的研制与制造,由洛克达因公司(RocketdyneDiv)负责主发动机的研制。第一架轨道飞行器“企业号”于1976年9月17日出厂。1977年2月开始进行进场着陆试验。试验分三组进行。第一组试验5次,检验用波音747飞机驮飞时的稳定、颤振等特性,轨道飞行器中不载人;第二组作载人飞行试验,共3次,由飞行员检查轨道飞行器爷系统的性能;第三组试验5次,飞行中轨道飞行器与波音747飞机分离,滑翔飞行返回发射场,试验于1977年11月完成。之后,1978年3月“企业号”被运往马歇尔航天飞行中心与外贮箱和固体火箭组装进行发射状态的地面振动试验,1979年4月“企业号”运往肯尼迪发射场,在39A综合发射中心与固体助推器和外贮箱组合进行合练。1981年4月开始飞行试验,原计划试飞6次,但实际在第4次飞行时已携带国防部卫星执行任务。到1994年底共发射66次,成功率98.48%。美国航天飞机的研制总费用(包括4次试飞的费用)为124.43亿美元(历年经费总和,未经折算)。1988年12月STS—27任务的费用为3.75亿美元(当年币值)。主要技术性能全长56.14m轨道机动速度增量304~762.5m/s高23.34m乘员3~7人(特殊情况10人)起飞质量≈2041t有效载荷质量入轨:29.5t起飞推力30802.7kN出轨:14.5t过载<3g额定地面周转时间14d运行轨道高度185.0~1110km横向机动能力≈2000km轨道运行时间7~30d固体助推器长45.46m推进剂质量2×503.63t直径3.70m推进剂氧化剂:过氯酸铵总质量2×586.51t燃料:铝粉结构质量2×82.88t海平面推力2×12899.2kN...