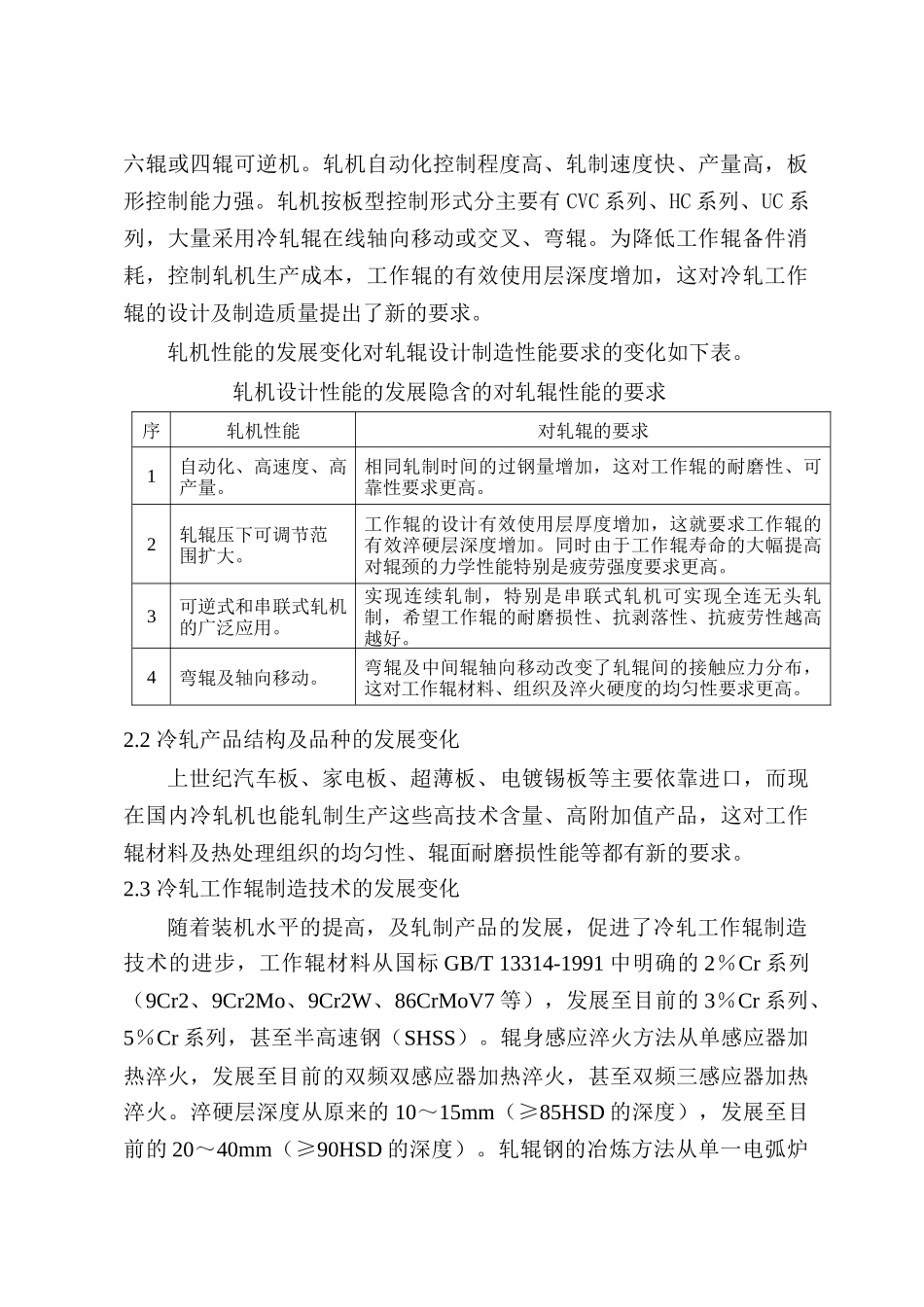

国家标准《锻钢冷轧工作辊通用技术条件》(送审稿)编制说明宝钢集团常州轧辊制造公司二○○七年九月中华人民共和国国家标准《锻钢冷轧工作辊通用技术条件》(送审稿)编制说明1修订任务来源根据冶金工业信息标准研究院冶信标院[2003]045号文“关于转发2003年制修订国家标准项目和2002年增补项目计划的函”的要求,国家标准GB/T13314-1991《锻钢冷轧工作辊通用技术条件》的修订工作由常州宝菱重工机械有限公司(以下简称常州宝菱)承担。根据宝钢集团内部产品结构调整,今年九月,常州宝菱和宝钢集团常州轧辊制造公司(以下简称常州轧辊)共同商量,报请冶金机电标准化技术委员会同意,标准的修订工作由常州轧辊承担。国家标准GB/T13315-1991《锻钢冷轧工作辊超声波探伤方法》的修订工作由中钢集团衡阳重机有限公司(以下简称中钢衡重)承担。2修订本标准的重要性由常州冶金机械厂起草的GB/T13314-1991《锻钢冷轧工作辊通用技术条件》和由衡阳冶金机械厂起草的GB/T13315-1991《锻钢冷轧工作辊超声波探伤方法》,自1991年发布实施后,在指导锻钢冷轧辊设计、推动锻钢冷轧辊制造技术的发展,提高轧辊及冷轧产品质量起到了积极作用。近十年来,冷轧机设计性能及装机水平不断提高,冷轧产品的结构、品种不断增加,促进了轧辊的制造技术迅速发展。2.1轧机性能的发展变化上世纪九十年代以前,以二辊、四辊单机架不可逆轧制为主,仅宝钢、本钢、攀钢等国有大型钢厂有几套串联式连轧机,近十年特别是进入二十一世纪以来,我国引进或自行设计制造了批量的串联式连轧机组、六辊或四辊可逆机。轧机自动化控制程度高、轧制速度快、产量高,板形控制能力强。轧机按板型控制形式分主要有CVC系列、HC系列、UC系列,大量采用冷轧辊在线轴向移动或交叉、弯辊。为降低工作辊备件消耗,控制轧机生产成本,工作辊的有效使用层深度增加,这对冷轧工作辊的设计及制造质量提出了新的要求。轧机性能的发展变化对轧辊设计制造性能要求的变化如下表。轧机设计性能的发展隐含的对轧辊性能的要求序轧机性能对轧辊的要求1自动化、高速度、高产量。相同轧制时间的过钢量增加,这对工作辊的耐磨性、可靠性要求更高。2轧辊压下可调节范围扩大。工作辊的设计有效使用层厚度增加,这就要求工作辊的有效淬硬层深度增加。同时由于工作辊寿命的大幅提高对辊颈的力学性能特别是疲劳强度要求更高。3可逆式和串联式轧机的广泛应用。实现连续轧制,特别是串联式轧机可实现全连无头轧制,希望工作辊的耐磨损性、抗剥落性、抗疲劳性越高越好。4弯辊及轴向移动。弯辊及中间辊轴向移动改变了轧辊间的接触应力分布,这对工作辊材料、组织及淬火硬度的均匀性要求更高。2.2冷轧产品结构及品种的发展变化上世纪汽车板、家电板、超薄板、电镀锡板等主要依靠进口,而现在国内冷轧机也能轧制生产这些高技术含量、高附加值产品,这对工作辊材料及热处理组织的均匀性、辊面耐磨损性能等都有新的要求。2.3冷轧工作辊制造技术的发展变化随着装机水平的提高,及轧制产品的发展,促进了冷轧工作辊制造技术的进步,工作辊材料从国标GB/T13314-1991中明确的2%Cr系列(9Cr2、9Cr2Mo、9Cr2W、86CrMoV7等),发展至目前的3%Cr系列、5%Cr系列,甚至半高速钢(SHSS)。辊身感应淬火方法从单感应器加热淬火,发展至目前的双频双感应器加热淬火,甚至双频三感应器加热淬火。淬硬层深度从原来的10~15mm(≥85HSD的深度),发展至目前的20~40mm(≥90HSD的深度)。轧辊钢的冶炼方法从单一电弧炉(EF)炼钢、或平炉+电渣重熔(ESR),发展至目前的EF+真空除气+保护浇铸、EF+ESR、EF+真空除气+ESR;EF+真空精炼(LFV)+ESR。综上所述,轧机向自动化(智能化)、高速化、连续化方向发展;轧制产品向高精度、高难度、高附加值方向发展,向超宽带、极薄带方向延伸;冷轧工作辊向高合金化和深淬硬方向发展。现有标准已明显不能适应冷轧行业和冷轧辊制造业的发展需求,修订标准GB/T13314-1991和GB/T13315-1991是非常及时和必要的。3本标准送审稿的形成过程3.1由常州轧辊负责修订的GB/T13314送审稿的形成过程3.1.12003年7月宝菱重工收到冶金工业信息...