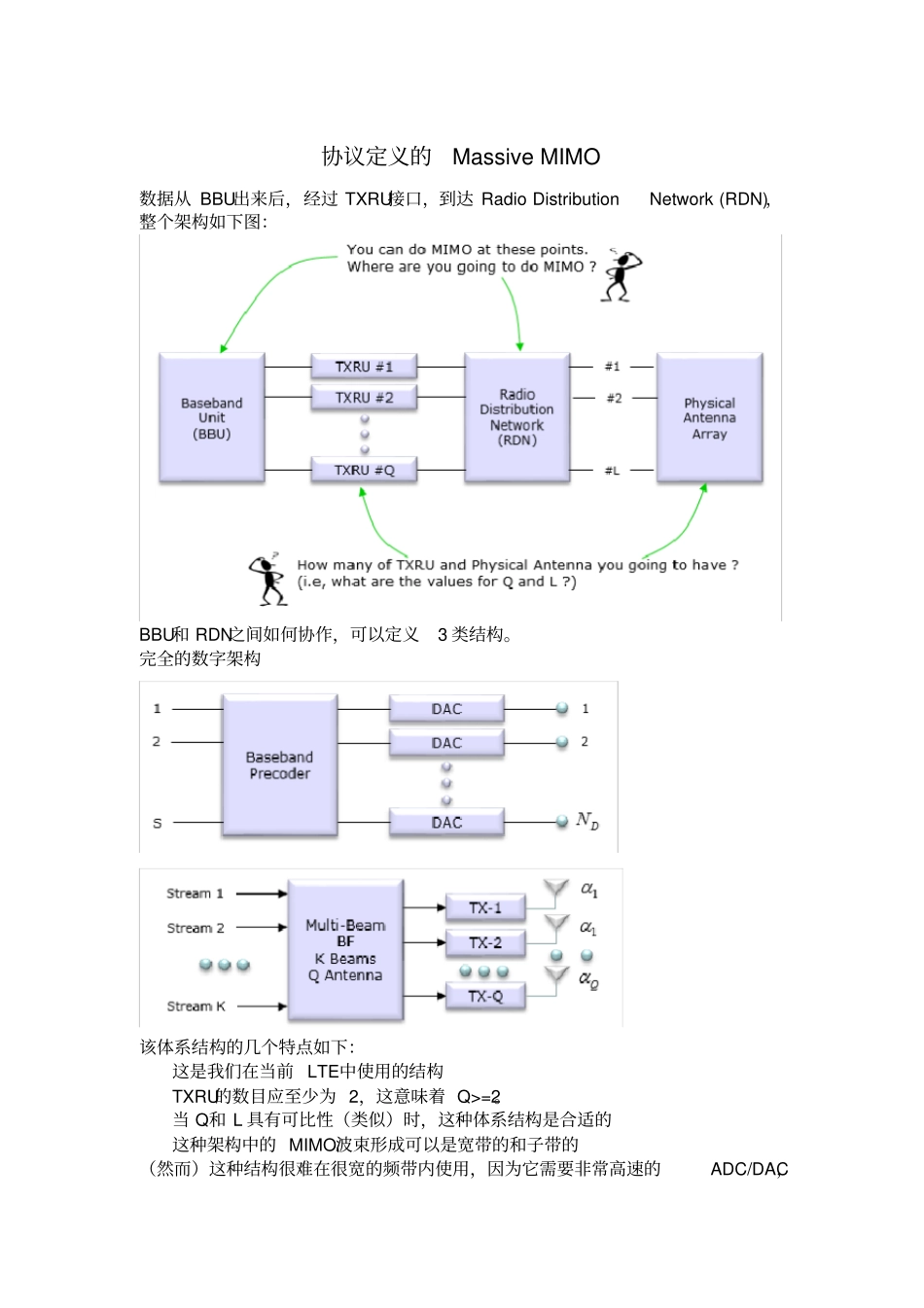

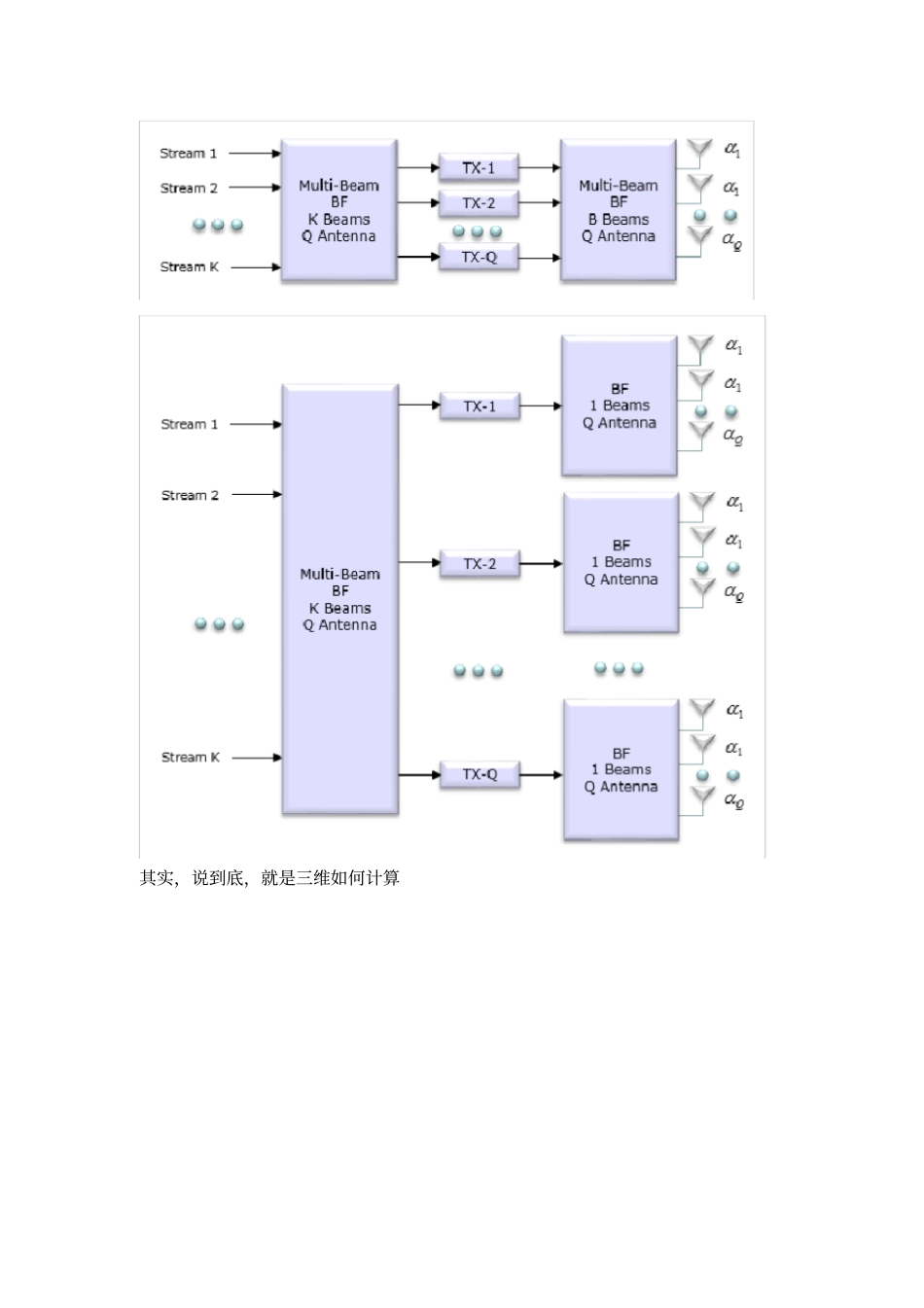

协议定义的MassiveMIMO数据从BBU出来后,经过TXRU接口,到达RadioDistributionNetwork(RDN),整个架构如下图:BBU和RDN之间如何协作,可以定义3类结构。完全的数字架构该体系结构的几个特点如下:这是我们在当前LTE中使用的结构TXRU的数目应至少为2,这意味着Q>=2。当Q和L具有可比性(类似)时,这种体系结构是合适的这种架构中的MIMO/波束形成可以是宽带的和子带的(然而)这种结构很难在很宽的频带内使用,因为它需要非常高速的ADC/DAC,这会导致非常大的能耗。如果天线数量变大,会产生太多的成本,因为每个天线都需要自己的传输单元。全模拟/射频架构所有的MIMO和波束复型都是在RF上处理的,BBU上没有做任何处理。这种架构的特点:当(L>>Q)就很适合这种架构MIMO/Beamforming是宽频混合架构MIMO/Beamforming被切割在BBU和RF中进行其实,说到底,就是三维如何计算场景3DUMi:具有高(室外/室内)UE密度的城市微单元-基站(BS)位于周围建筑物的下方。场景3DUMa:具有高(室外/室内)UE密度的城市宏小区-BS位于周围建筑物的上方。场景3D-UMa-H:城市宏观单元,每个方向有一个高层,3亿ISD-高层建筑的密度是每个方向一个。场景3DInH:具有高(室内)UE密度的室内热点小区-基站(BS)安装在天花板下方。室内测试环境侧重于建筑物内部的小单元和高用户吞吐量。这个测试环境的关键特性是高用户吞吐量和室内覆盖。动机和挑战支持高达100GHz的载波频率在无线电传播领域带来了许多挑战。随着载频的增加,由于假设天线的尺寸相对于波长是固定的,因此路径损耗增加。然而,在较高的载波频率下较小的天线尺寸意味着更多的天线将与在较低的载波频率下相同的区域中匹配。可以通过使用更多天线来克服随载波频率而增加的路径损耗,而不必增加天线阵列的总体物理尺寸。此外,当载波频率增加超过大约10GHz时,衍射将不再是主要的传播机制。在10ghz以上,反射和散射将是非视线传输链路最重要的传输机制。此外,随着载波频率的增加,传播到建筑物中的穿透损失趋于增加,这可能使得在建筑物内覆盖对于部署在室外的BS是不实际的。观察#1:对于新无线电瞄准的低频和高频,传播条件不同,这意味着对于BS和UE来说,在不同的载波频率下,不同的阵列结构可能更可取。在NR系统中,大规模的天线阵列将是提供高覆盖率和高容量性能的关键。大规模MIMO系统提供了几个好处:通过使用高增益自适应波束形成来增强覆盖,通过使用高阶空间复用来增强容量。大规模天线阵的覆盖增强能力对于缓解高载频下的传播挑战具有重要意义。对于以高密度部署(例如在较低载波频率)运行的干扰受限系统,容量增强能力将是重要的。此外,MIMO技术可以将能量转向所需的方向,较窄的波束宽度可以在系统中产生较少的干扰。通过使用有源天线系统(AAS),也可以获得更好的能源效率和更好的交通条件适应性。观察#2:使用具有MIMO和波束形成的大规模天线阵列非常适合解决NR系统的容量和覆盖挑战。n???zxy天线阵列结构对于下一代无线接入,单用户、多用户和波束形成方案是必不可少的。由于不同的载波频率和部署方案,不同的传输和接收技术的利用是可以预见的。我们预计,全数字基带、混合阵列、模拟/RF阵列解决方案(如图1和图2所示)将以多种方式在BS和UE的不同实现中使用。此外,我们认为,以前向兼容的方式指定在某些载波频率和带宽上使用哪种技术是困难的,并且在标准化中不是优选的。然而,了解不同的候选体系结构对于定义与天线阵列体系结构无关的系统非常重要。如图1和图2所示,三种主要阵列架构之间的区别在于波束形成操作发生的位置(如在RF/模拟域与基带/数字域中)。Figure1:AntennaArrayArchitectures:Left=baseband,Right=RFFigure2:HybridAntennaArrayArchitectures:FullyConnected:Left=fullyconnected,Right=sub-array基带结构:在图1的基带结构中,每个天线单元或天线端口都有一个收发器单元,波束形成操作在向上混频到RF之前发生在基带数字域中。基带架构提供了高度的灵活性,例如跨OFDMA子载波的频率选择性波束形成,但代价是在每个天线单元后面使用收发机单元。这种架构是LTE的选择,因为天线端口的数量(例如大约32个端...