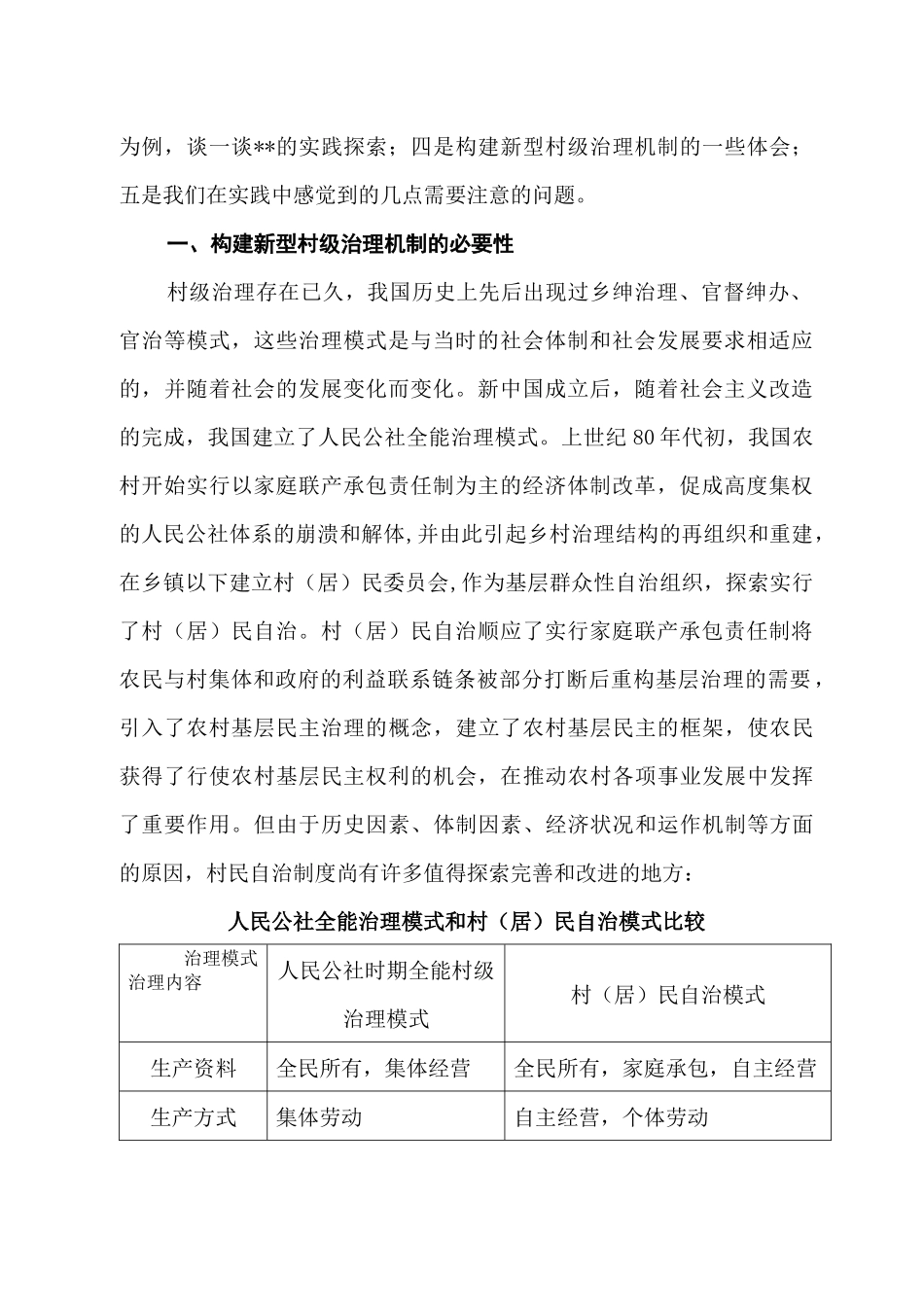

理顺关系明确职责构建新型村级治理机制——在全镇村(社区)干部培训班上的发言各位领导、同志们:根据培训课程安排,我就“新型村级治理机制的构建”与大家交流。说句实话,关于新型村级治理机制的构建,我们有过一些思考和探索,但是新型村级治理机制的构建毕竟是一项系统的工程,有其繁复性、严密性,至今我们也还没有思考透。所以,今天的交流谈不上是经验介绍,只是把我们的一些思考和探索抛出来与大家进行碰撞,希望能对大家今后开展工作有所帮助。发言中如有不妥之处,敬请谅解和批评指正。结合**新型村级治理机制构建的思考和探索,我分五个部分与大家交流:一是新型基层治理机制的必要性,也就是说首先要弄清“为什么要进行基层治理机制改革”的问题;二是基层治理机制改革的目标,也就是说要弄清“怎么改”、“改的方向在哪里”的问题;三是以**社区为例,谈一谈**的实践探索;四是构建新型村级治理机制的一些体会;五是我们在实践中感觉到的几点需要注意的问题。一、构建新型村级治理机制的必要性村级治理存在已久,我国历史上先后出现过乡绅治理、官督绅办、官治等模式,这些治理模式是与当时的社会体制和社会发展要求相适应的,并随着社会的发展变化而变化。新中国成立后,随着社会主义改造的完成,我国建立了人民公社全能治理模式。上世纪80年代初,我国农村开始实行以家庭联产承包责任制为主的经济体制改革,促成高度集权的人民公社体系的崩溃和解体,并由此引起乡村治理结构的再组织和重建,在乡镇以下建立村(居)民委员会,作为基层群众性自治组织,探索实行了村(居)民自治。村(居)民自治顺应了实行家庭联产承包责任制将农民与村集体和政府的利益联系链条被部分打断后重构基层治理的需要,引入了农村基层民主治理的概念,建立了农村基层民主的框架,使农民获得了行使农村基层民主权利的机会,在推动农村各项事业发展中发挥了重要作用。但由于历史因素、体制因素、经济状况和运作机制等方面的原因,村民自治制度尚有许多值得探索完善和改进的地方:人民公社全能治理模式和村(居)民自治模式比较治理模式治理内容人民公社时期全能村级治理模式村(居)民自治模式生产资料全民所有,集体经营全民所有,家庭承包,自主经营生产方式集体劳动自主经营,个体劳动分配方式集体掌握,按“工分”分配按合同交粮交税,自付盈亏,多劳多得基础设施建设政府承担政府为主,少量集资自筹社会管理生产大队、小队负责各项具体乡村管理事务负责综治维稳、纠纷调解、承接民政事务、计划生育、文化、宣传公共服务政府配给理论上应以政府、村(居)民自治组织、市场共同供给,实际上村(居)民自治组织公共服务职能被弱化村级组织管理方式党政合一,高度集权,全能管理村(社区)两委共同管理通过两种治理模式的比较,我们不难看出:与人民公社时期全能村级治理模式相比,村(居)民自治顺应了生产力发展的要求,突出了对农民主体地位的尊重,调动了农民的生产积极性,但减少了村级组织与农民的直接联系,加上民主管理制度还不十分健全,使“治理”功能有所削弱。同时,在实践的过程中,现行的村(居)民自治体系也暴露出一些薄弱之处,主要体现在:(一)村(居)委会过多承接政府职能,不能专注于自治事务管理。村(居)民委员会虽然是村(居)民自治组织,但长期以来它作为人民公社取缔后管理农村政治、经济和社会的一种替代组织形式,事实上是作为国家基层地方行政功能的一部分而存在,村(居)委会在实践中往往变为乡镇的“一条腿”,承担了大量的政府任务,即“上面千条线,下面一根针”现象。在处理“自治”事务方面,村(居)委会一方面由于大量承担了政府事务,不能专注于自治事务管理;另一方面,由于村级没有财政,加上村级集体经济相对薄弱,村(居)委会主要工作经费靠上级政府拨款,因此,村(居)委会既没有独立开展村级建设的能力,也在一定程度上缺乏“自己说了算”的权利。这种状况,削弱了村(居)委会管理村级事务和提供服务的能力,使村级治理的效果大打折扣。(二)村级组织间分工不明,职责不清。一是两委职责不清,妨碍着村务工作的有效运行。村(社区)党支...