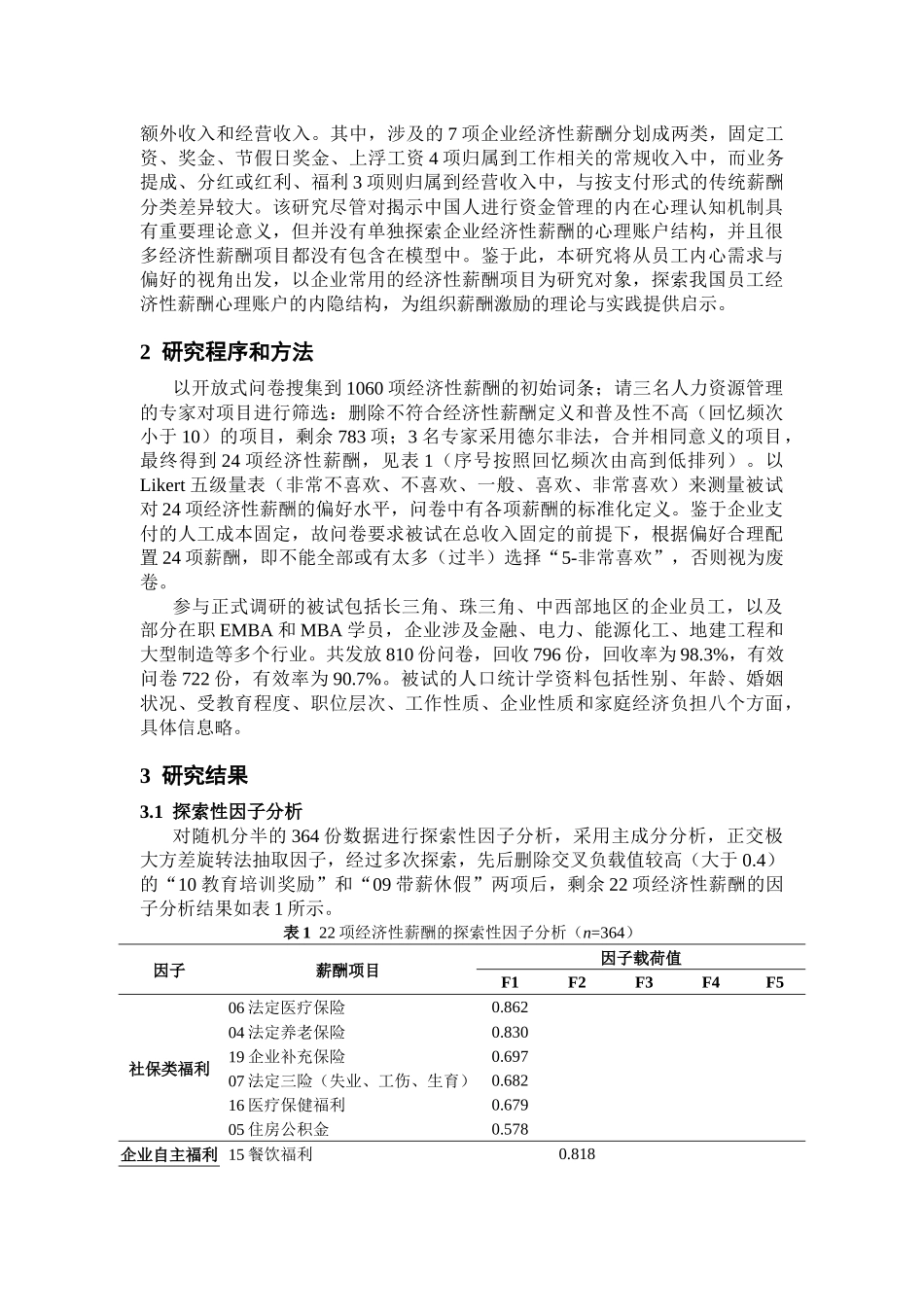

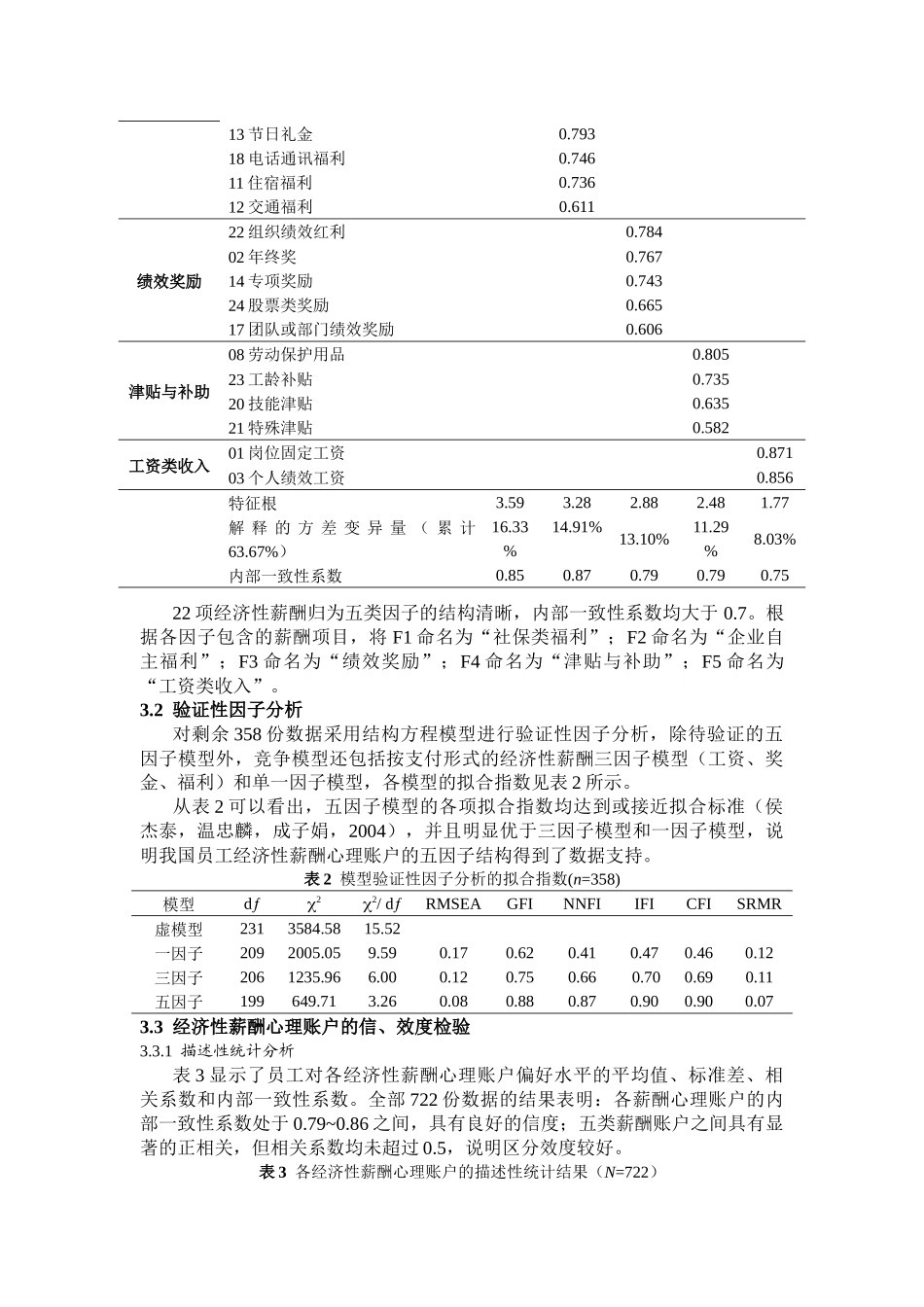

我国员工经济性薪酬心理账户的内隐结构龙立荣,贺伟(华中科技大学管理学院,湖北武汉430074)关键词:经济性薪酬;心理账户;薪酬偏好;员工激励1问题的提出根据社会交换理论,组织需要员工完成组织目标,为资本创造利润;而员工则需要从工作中得到薪酬回报,包括经济性薪酬和非经济性薪酬。我国正处在改革开放的初期,人民的物质生活水平相对较低,社会保障体系也尚未健全,所以经济性薪酬不仅是我国企业吸引、激励和维系人才的最重要途径,也是企业各项成本支出中比重较大的部分。几十年来,尽管企业不断加大薪酬支出,但员工对薪酬的整体满意度却没有显著提升,造成了组织资源的极大浪费,已成为企业薪酬管理实践的全球性难题(Dulebohn&Werling,2007)。因此,如何平衡两者的关系,保证在同等人力成本支出下提高经济性薪酬的激励效果一直是理论界探索的热点问题。激励的核心在于满足员工的需求,因为员工在需求和价值观上的不同,所以对企业提供的各种经济性薪酬存在认知偏差,影响了薪酬的激励效果。Williams,McDaniel,&Nguyen(2006)的元分析结果表明,薪酬水平与个人和组织产出的关系是以个体对薪酬的态度为中介的。事实上,行为人在家庭、组织与社会中的多重角色造就了其需求的复杂性与多维性,Schein(2003)在“复杂人”的假设基础上提出了个人发展的权变需求观,认为个体需求是行为人在生物社会生命周期、家庭生产周期、工作/职业周期三维度上的需求组合,员工的个人、工作与组织属性会对其需求产生多维综合影响。然而,按支付形式的传统经济性薪酬分类(工资、奖金与福利)不能体现薪酬的众多内在属性,如支付形式的货币性与非货币性、支付数量的稳定性与变动性以及支付范围的个体性与集体性(Gerhart&Milkovich,1993),故无法与员工的实际需求相匹配,是造成经济性薪酬激励效果打折的主要原因。因此,实现企业薪酬支付形式和员工心理认知结构的最大限度匹配便成为提高经济性薪酬激励效果的核心途径。那么,员工对经济性薪酬的内隐认知结构究竟如何?芝加哥大学行为经济学家Thaler(1999)提出“心理账户”(mentalaccounting)的概念对解决上述问题具有借鉴意义。Thaler认为心理账户的本质就是人们在心理上对经济结果进行编码、分类和评估的过程,非替代性是心理账户与经济性账户的主要区别之一。就经济性薪酬而言,无论是工资与奖金,还是各种福利与津贴,其价值可以用货币直接衡量,对企业而言具有可替代性;但员工内心可能依照实际需求与偏好,将各种经济性薪酬按感知激励效用大小分别放在不同的心理账户,各账户反映了员工对经济性薪酬的需求与认知规律,对不同属性员工的激励效果存在差异,彼此之间无法相互替代。李爱梅、凌文辁、方俐洛和肖胜(2007)勾勒出中国人普通心理账户的收入、存储和开支三因子结构,收入类账户包括工作相关的常规收入、非常规的额外收入和经营收入。其中,涉及的7项企业经济性薪酬分划成两类,固定工资、奖金、节假日奖金、上浮工资4项归属到工作相关的常规收入中,而业务提成、分红或红利、福利3项则归属到经营收入中,与按支付形式的传统薪酬分类差异较大。该研究尽管对揭示中国人进行资金管理的内在心理认知机制具有重要理论意义,但并没有单独探索企业经济性薪酬的心理账户结构,并且很多经济性薪酬项目都没有包含在模型中。鉴于此,本研究将从员工内心需求与偏好的视角出发,以企业常用的经济性薪酬项目为研究对象,探索我国员工经济性薪酬心理账户的内隐结构,为组织薪酬激励的理论与实践提供启示。2研究程序和方法以开放式问卷搜集到1060项经济性薪酬的初始词条;请三名人力资源管理的专家对项目进行筛选:删除不符合经济性薪酬定义和普及性不高(回忆频次小于10)的项目,剩余783项;3名专家采用德尔非法,合并相同意义的项目,最终得到24项经济性薪酬,见表1(序号按照回忆频次由高到低排列)。以Likert五级量表(非常不喜欢、不喜欢、一般、喜欢、非常喜欢)来测量被试对24项经济性薪酬的偏好水平,问卷中有各项薪酬的标准化定义。鉴于企业支付的人工成本固定,故问卷要求被试在总收入固定的前提下,根据偏好合理配置24项薪酬...