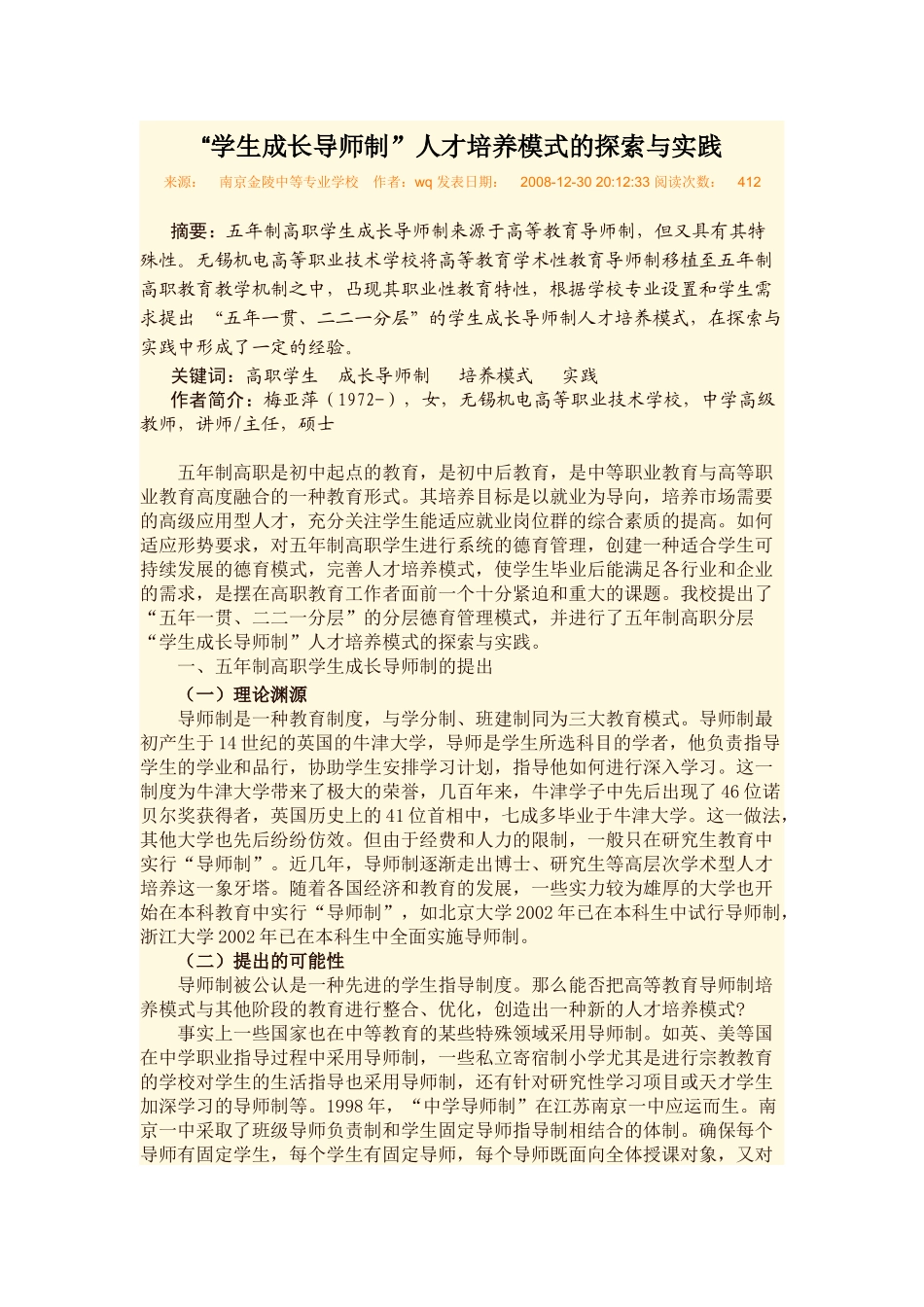

“学生成长导师制”人才培养模式的探索与实践来源:南京金陵中等专业学校作者:wq发表日期:2008-12-3020:12:33阅读次数:412摘要:五年制高职学生成长导师制来源于高等教育导师制,但又具有其特殊性。无锡机电高等职业技术学校将高等教育学术性教育导师制移植至五年制高职教育教学机制之中,凸现其职业性教育特性,根据学校专业设置和学生需求提出“五年一贯、二二一分层”的学生成长导师制人才培养模式,在探索与实践中形成了一定的经验。关键词:高职学生成长导师制培养模式实践作者简介:梅亚萍(1972-),女,无锡机电高等职业技术学校,中学高级教师,讲师/主任,硕士五年制高职是初中起点的教育,是初中后教育,是中等职业教育与高等职业教育高度融合的一种教育形式。其培养目标是以就业为导向,培养市场需要的高级应用型人才,充分关注学生能适应就业岗位群的综合素质的提高。如何适应形势要求,对五年制高职学生进行系统的德育管理,创建一种适合学生可持续发展的德育模式,完善人才培养模式,使学生毕业后能满足各行业和企业的需求,是摆在高职教育工作者面前一个十分紧迫和重大的课题。我校提出了“五年一贯、二二一分层”的分层德育管理模式,并进行了五年制高职分层“学生成长导师制”人才培养模式的探索与实践。一、五年制高职学生成长导师制的提出(一)理论渊源导师制是一种教育制度,与学分制、班建制同为三大教育模式。导师制最初产生于14世纪的英国的牛津大学,导师是学生所选科目的学者,他负责指导学生的学业和品行,协助学生安排学习计划,指导他如何进行深入学习。这一制度为牛津大学带来了极大的荣誉,几百年来,牛津学子中先后出现了46位诺贝尔奖获得者,英国历史上的41位首相中,七成多毕业于牛津大学。这一做法,其他大学也先后纷纷仿效。但由于经费和人力的限制,一般只在研究生教育中实行“导师制”。近几年,导师制逐渐走出博士、研究生等高层次学术型人才培养这一象牙塔。随着各国经济和教育的发展,一些实力较为雄厚的大学也开始在本科教育中实行“导师制”,如北京大学2002年已在本科生中试行导师制,浙江大学2002年已在本科生中全面实施导师制。(二)提出的可能性导师制被公认是一种先进的学生指导制度。那么能否把高等教育导师制培养模式与其他阶段的教育进行整合、优化,创造出一种新的人才培养模式?事实上一些国家也在中等教育的某些特殊领域采用导师制。如英、美等国在中学职业指导过程中采用导师制,一些私立寄宿制小学尤其是进行宗教教育的学校对学生的生活指导也采用导师制,还有针对研究性学习项目或天才学生加深学习的导师制等。1998年,“中学导师制”在江苏南京一中应运而生。南京一中采取了班级导师负责制和学生固定导师指导制相结合的体制。确保每个导师有固定学生,每个学生有固定导师,每个导师既面向全体授课对象,又对指定的若干学生的个性、人格发展和全面素质提高负责。随后浙江长兴中学、北京八十中以及佛山的一些普通中学也进行了导师制的有效探索。虽然“高中导师制”在国内还没有形成完整意义上的实证经验,但导师制所具有的一系列功能向人们预示着无限广阔的前景。因而,把导师制移植到五年制高职人才培养模式中也是可行的。(三)提出的必要性我国五年制高职学校采用的班级授课制,这一制度产生于16世纪的西欧,人们从工业大生产带来的高效益想到教育的改革,于是,集中统一的教育——班级授课制就在“效益原则”的指导下产生了。在科学技术和教育事业并不发达的时期,班级授课制符合社会发展的需要。但是,随着科学技术的进步、教育事业的发展,班级授课制的弊端愈加凸显:学生个体的受教育程度不够充分,受教育的针对性不强,个性发展受到制约。目前高职学校班级普遍是专业班大、人数多。同一专业学生人数少则五、六十人,多则一、二百人。由于每个专业的学生规模大,批量培养,不仅校内专业教师难以具体指导,而且企业接纳实训实习也比较困难。这样将直接影响高职教育学生能力的培养。如果能在现行“班建制”课堂运作模式的基础上,采用导师制,增加课外辅导,在一定程度上可以弥补大班教学和实训的缺陷,而且有利...