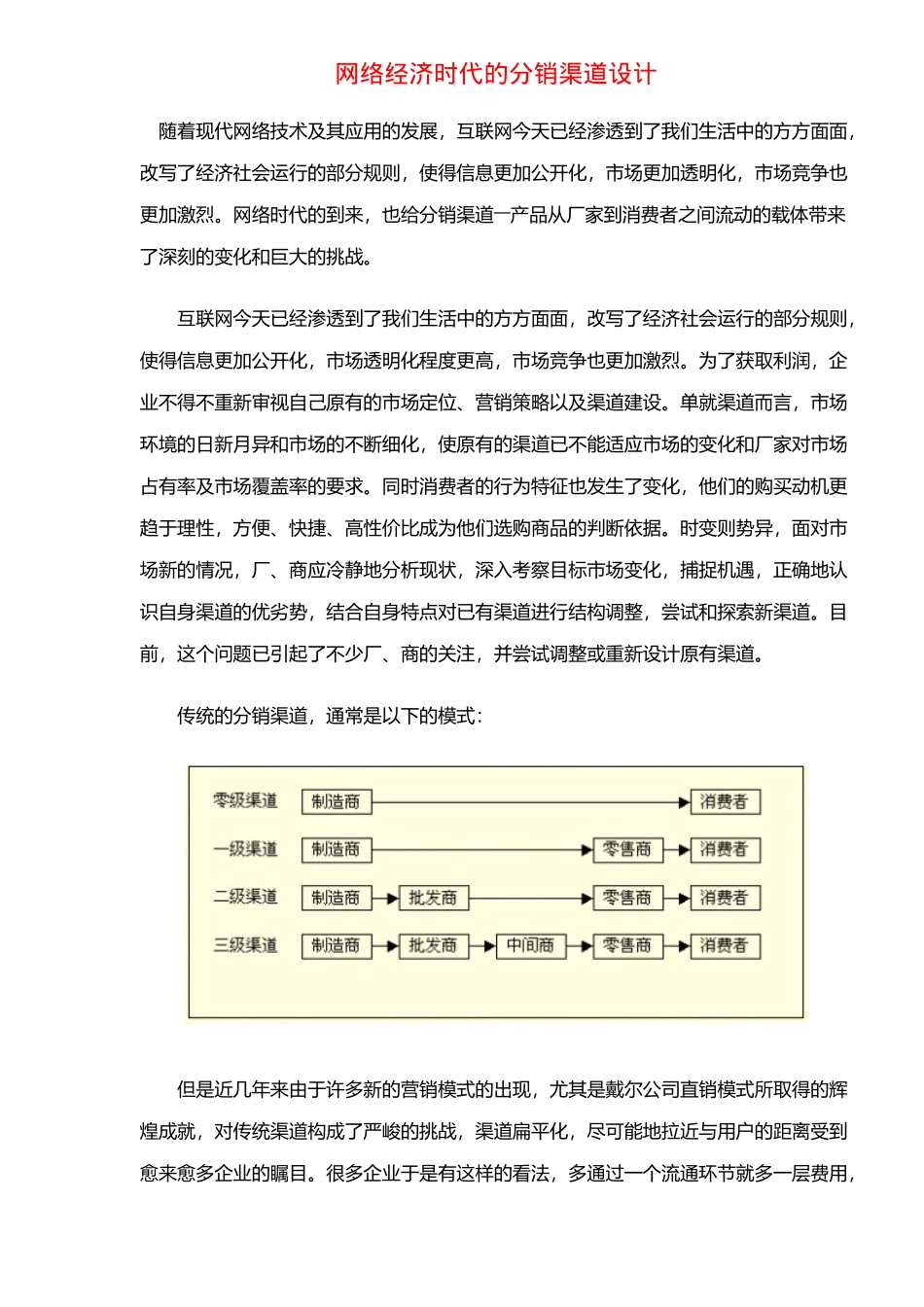

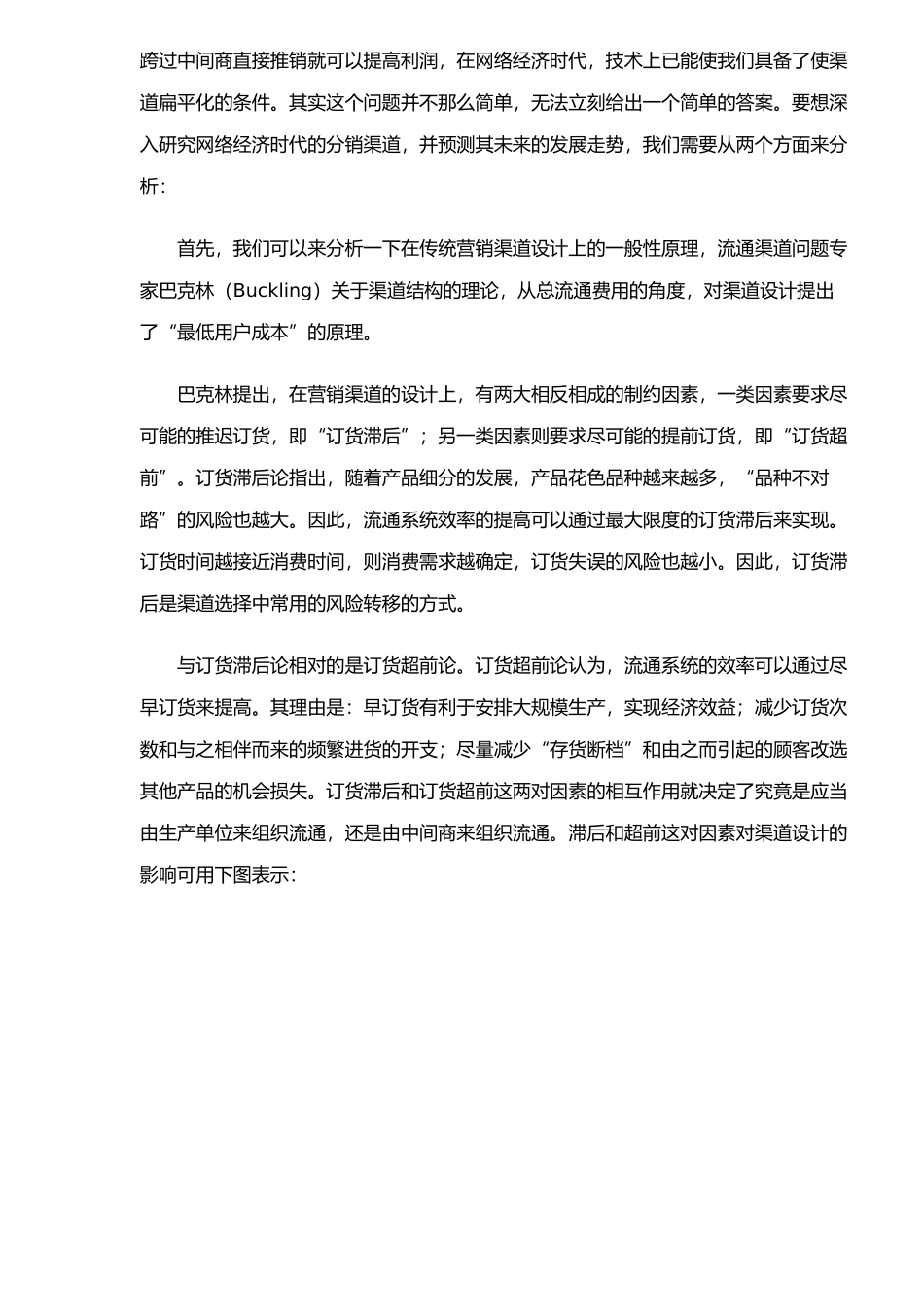

网络经济时代的分销渠道设计随着现代网络技术及其应用的发展,互联网今天已经渗透到了我们生活中的方方面面,改写了经济社会运行的部分规则,使得信息更加公开化,市场更加透明化,市场竞争也更加激烈。网络时代的到来,也给分销渠道――产品从厂家到消费者之间流动的载体带来了深刻的变化和巨大的挑战。互联网今天已经渗透到了我们生活中的方方面面,改写了经济社会运行的部分规则,使得信息更加公开化,市场透明化程度更高,市场竞争也更加激烈。为了获取利润,企业不得不重新审视自己原有的市场定位、营销策略以及渠道建设。单就渠道而言,市场环境的日新月异和市场的不断细化,使原有的渠道已不能适应市场的变化和厂家对市场占有率及市场覆盖率的要求。同时消费者的行为特征也发生了变化,他们的购买动机更趋于理性,方便、快捷、高性价比成为他们选购商品的判断依据。时变则势异,面对市场新的情况,厂、商应冷静地分析现状,深入考察目标市场变化,捕捉机遇,正确地认识自身渠道的优劣势,结合自身特点对已有渠道进行结构调整,尝试和探索新渠道。目前,这个问题已引起了不少厂、商的关注,并尝试调整或重新设计原有渠道。传统的分销渠道,通常是以下的模式:但是近几年来由于许多新的营销模式的出现,尤其是戴尔公司直销模式所取得的辉煌成就,对传统渠道构成了严峻的挑战,渠道扁平化,尽可能地拉近与用户的距离受到愈来愈多企业的瞩目。很多企业于是有这样的看法,多通过一个流通环节就多一层费用,跨过中间商直接推销就可以提高利润,在网络经济时代,技术上已能使我们具备了使渠道扁平化的条件。其实这个问题并不那么简单,无法立刻给出一个简单的答案。要想深入研究网络经济时代的分销渠道,并预测其未来的发展走势,我们需要从两个方面来分析:首先,我们可以来分析一下在传统营销渠道设计上的一般性原理,流通渠道问题专家巴克林(Buckling)关于渠道结构的理论,从总流通费用的角度,对渠道设计提出了“最低用户成本”的原理。巴克林提出,在营销渠道的设计上,有两大相反相成的制约因素,一类因素要求尽可能的推迟订货,即“订货滞后”;另一类因素则要求尽可能的提前订货,即“订货超前”。订货滞后论指出,随着产品细分的发展,产品花色品种越来越多,“品种不对路”的风险也越大。因此,流通系统效率的提高可以通过最大限度的订货滞后来实现。订货时间越接近消费时间,则消费需求越确定,订货失误的风险也越小。因此,订货滞后是渠道选择中常用的风险转移的方式。与订货滞后论相对的是订货超前论。订货超前论认为,流通系统的效率可以通过尽早订货来提高。其理由是:早订货有利于安排大规模生产,实现经济效益;减少订货次数和与之相伴而来的频繁进货的开支;尽量减少“存货断档”和由之而引起的顾客改选其他产品的机会损失。订货滞后和订货超前这两对因素的相互作用就决定了究竟是应当由生产单位来组织流通,还是由中间商来组织流通。滞后和超前这对因素对渠道设计的影响可用下图表示:在图中,纵轴代表平均总供货成本,横轴代表供货时间。曲线C表示买方的储藏成本。由于储藏时间越长,所需备货越多,买方的也越高。因此,C是一条上升的曲线。AD’表示由厂方直接向用户供货的成本,因为用户所要求的供货时间越短,则厂方供货费用越高,所以AD’是一条向时间轴呈下降趋势的曲线。DB曲线代表有中间商供货的成本。跟生产厂商的供货费用AD’曲线一样,中间商的成本曲线DB也呈下降趋势,但比生产商的要平缓。因为中间商同时经销很多厂商的产品,每一单位的供货成本要低于生产厂商,Q点是DB和AD’的交点。从厂商和中间商的关系来说,如果市场允许的供货时间在Q点左侧,则由中间商供货较为经济,供货成本曲线为DQ;如果落在Q点右侧,则由生产厂商直接供货为宜,供货成本曲线为QD’。但是,渠道选择还应考虑用户的储藏备货成本。DD’+C则代表了包括厂商、中间商和用户在内的最低总供货成本。在I点左侧,总供货成本是中间商供货成本和用户储藏备货成本之和;在I点右侧,总供货成本则是生产商供货成本和用户储藏备货成本之和,N点表示总供货成本的最低点;N’点表示总供...