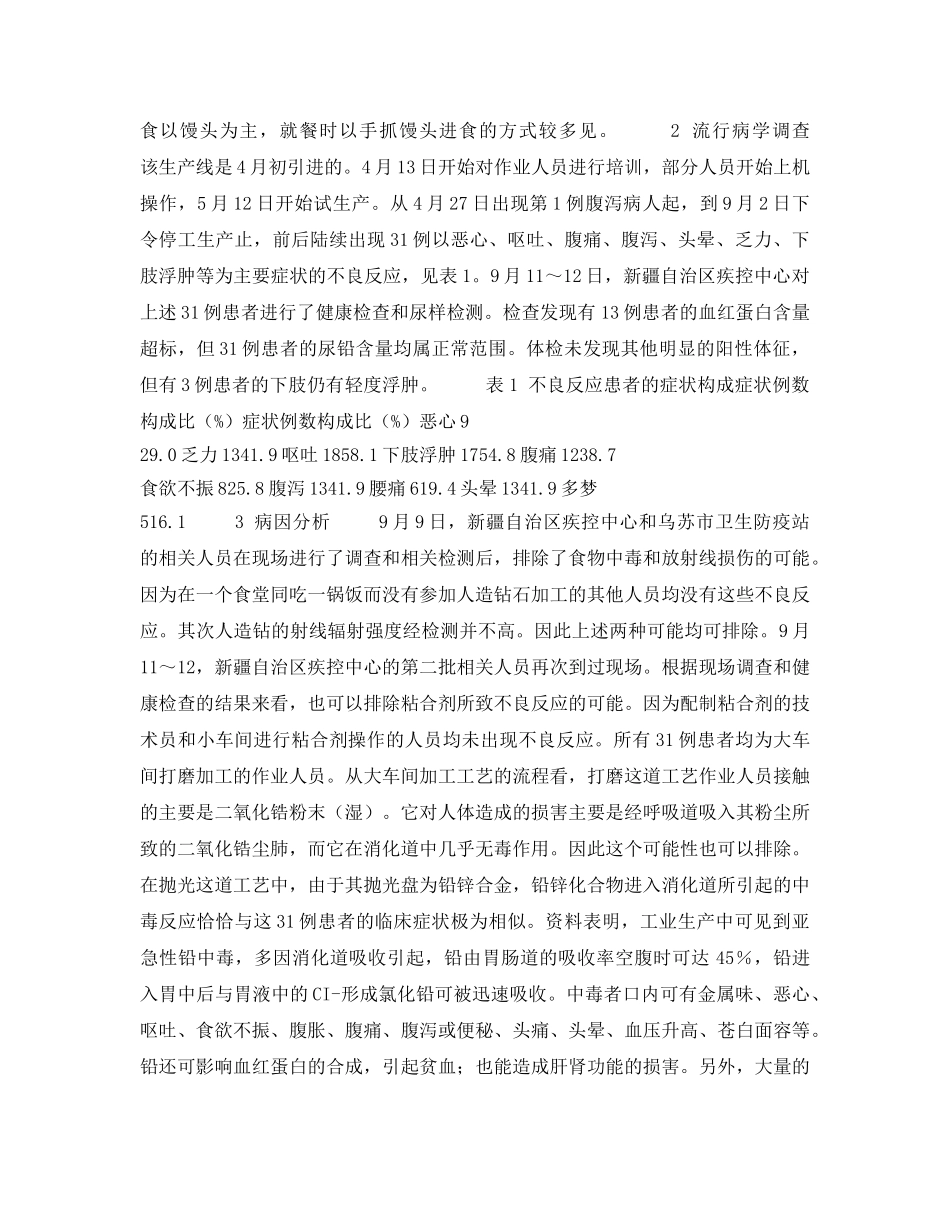

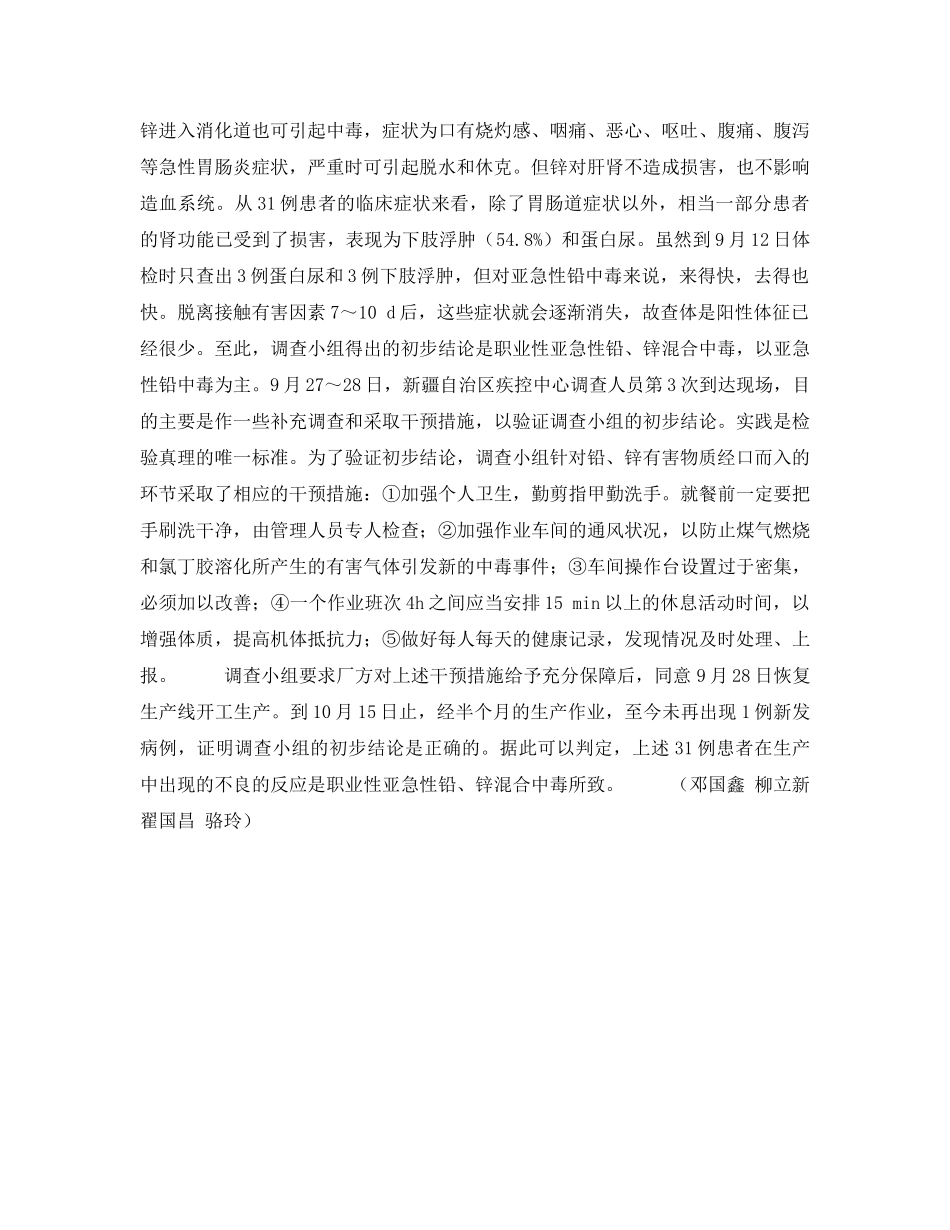

人造钻石加工生产中发生不明原因中毒的调查分析20xx年9月9日,新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心接到新疆自治区某行政管理局的报告,反映其下属某单位在引进的人造钻石加工的生产中发生不明原因的头痛、头晕、腹泻、腹痛、水肿等症状,情况较为严重。接报后,自治区疾病预防控制中心前后派出三批相关人员赴现场进行样品检测、健康检查和流行病学调查,并采取了相应的预防干预措施,现将调查分析结果报告如下。1现场卫生学调查该单位于20xx年4月引进了一条投资少、见效快的人造钻石加工生产线。该生产线为合作企业,由该单位出人员(劳动力)和场地,合作方出资金、设备和技术进行合作生产。该生产线的工艺流程较为简单:原料(2mm二氧化锆圆住体)→粘合(在加工棒上)→加水打磨(钢盘)→翻体(铅锌合金盘)→加食用油、抛光粉进行抛光。在上述工艺流程中,粘合剂主要成分为松香、双飞粉和氯丁胶片,抛光粉的成分为人造金刚石微粉,此外未再添加其他任何化学物质。加工过程中,打磨采用加水湿式打磨,在钢盘上进行;抛光采用加食用菜子油湿式抛光,在铅锌合金盘上进行。两道工艺过程均无粉尘产生。由于铅锌合金盘的硬度较低,抛光加工一段时间后其合金盘上会出现凹槽,需用砂纸将其打平。此工艺过程中加工人员需不停地用手指触摸合金盘检查其是否平整或出现凹槽,以便及时将其用砂纸打平。在该生产线中,共分大小两个车间。小车间主要负责将二氧化锆圆柱体原料粘合固定在加工棒上,作业时需在煤气灯火上操作,作业人员共58人。大车间主要负责打磨、抛光,作业人员共99人。粘合剂的配制由于关系到该配方的商业秘密,由投资方派来的技术员单独负责配制。在通风方面,小车间共有2扇窗户,并装有两个排气扇,房顶开有一个通气小天窗,墙基线开有两个40cm×30cm左右的进风口。平时作业排气扇运转正常。大车间有4扇窗户,未安装其他通风装置。在个人卫生方面差别较大。下工后虽管理层要求作业人员洗手后就餐,但部分人员敷衍了事,指甲长了也不剪,指甲中藏有较多的污垢。主食以馒头为主,就餐时以手抓馒头进食的方式较多见。2流行病学调查该生产线是4月初引进的。4月13日开始对作业人员进行培训,部分人员开始上机操作,5月12日开始试生产。从4月27日出现第1例腹泻病人起,到9月2日下令停工生产止,前后陆续出现31例以恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头晕、乏力、下肢浮肿等为主要症状的不良反应,见表1。9月11~12日,新疆自治区疾控中心对上述31例患者进行了健康检查和尿样检测。检查发现有13例患者的血红蛋白含量超标,但31例患者的尿铅含量均属正常范围。体检未发现其他明显的阳性体征,但有3例患者的下肢仍有轻度浮肿。表1不良反应患者的症状构成症状例数构成比(%)症状例数构成比(%)恶心929.0乏力1341.9呕吐1858.1下肢浮肿1754.8腹痛1238.7食欲不振825.8腹泻1341.9腰痛619.4头晕1341.9多梦516.13病因分析9月9日,新疆自治区疾控中心和乌苏市卫生防疫站的相关人员在现场进行了调查和相关检测后,排除了食物中毒和放射线损伤的可能。因为在一个食堂同吃一锅饭而没有参加人造钻石加工的其他人员均没有这些不良反应。其次人造钻的射线辐射强度经检测并不高。因此上述两种可能均可排除。9月11~12,新疆自治区疾控中心的第二批相关人员再次到过现场。根据现场调查和健康检查的结果来看,也可以排除粘合剂所致不良反应的可能。因为配制粘合剂的技术员和小车间进行粘合剂操作的人员均未出现不良反应。所有31例患者均为大车间打磨加工的作业人员。从大车间加工工艺的流程看,打磨这道工艺作业人员接触的主要是二氧化锆粉末(湿)。它对人体造成的损害主要是经呼吸道吸入其粉尘所致的二氧化锆尘肺,而它在消化道中几乎无毒作用。因此这个可能性也可以排除。在抛光这道工艺中,由于其抛光盘为铅锌合金,铅锌化合物进入消化道所引起的中毒反应恰恰与这31例患者的临床症状极为相似。资料表明,工业生产中可见到亚急性铅中毒,多因消化道吸收引起,铅由胃肠道的吸收率空腹时可达45%,铅进入胃中后与胃液中的CI-形成氯化铅可被迅速吸收。中毒者口内可有金属味、恶心、呕吐、食欲不振、腹胀、腹痛...