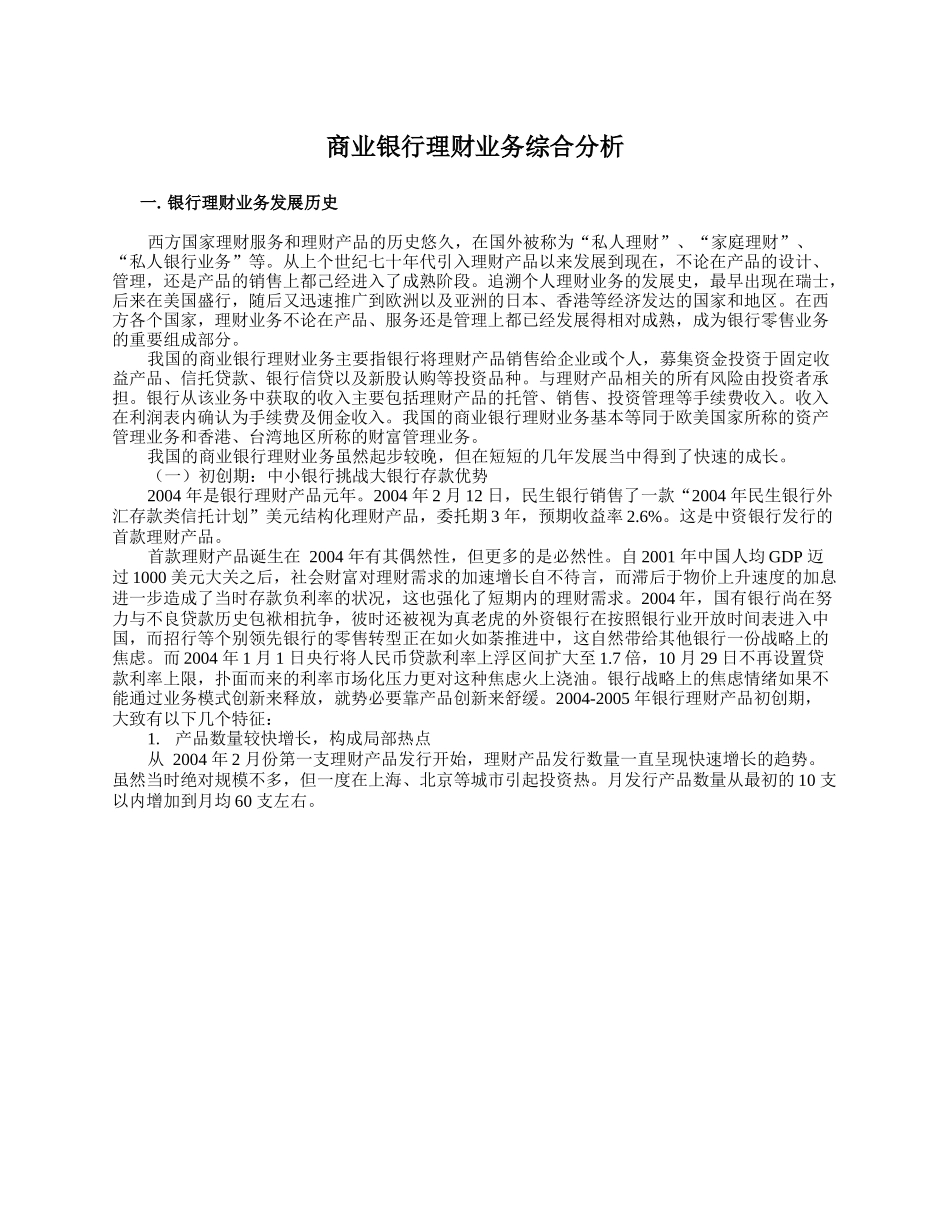

商业银行理财业务综合分析一.银行理财业务发展历史西方国家理财服务和理财产品的历史悠久,在国外被称为“私人理财”、“家庭理财”、“私人银行业务”等。从上个世纪七十年代引入理财产品以来发展到现在,不论在产品的设计、管理,还是产品的销售上都己经进入了成熟阶段。追溯个人理财业务的发展史,最早出现在瑞士,后来在美国盛行,随后又迅速推广到欧洲以及亚洲的日本、香港等经济发达的国家和地区。在西方各个国家,理财业务不论在产品、服务还是管理上都已经发展得相对成熟,成为银行零售业务的重要组成部分。我国的商业银行理财业务主要指银行将理财产品销售给企业或个人,募集资金投资于固定收益产品、信托贷款、银行信贷以及新股认购等投资品种。与理财产品相关的所有风险由投资者承担。银行从该业务中获取的收入主要包括理财产品的托管、销售、投资管理等手续费收入。收入在利润表内确认为手续费及佣金收入。我国的商业银行理财业务基本等同于欧美国家所称的资产管理业务和香港、台湾地区所称的财富管理业务。我国的商业银行理财业务虽然起步较晚,但在短短的几年发展当中得到了快速的成长。(一)初创期:中小银行挑战大银行存款优势2004年是银行理财产品元年。2004年2月12日,民生银行销售了一款“2004年民生银行外汇存款类信托计划”美元结构化理财产品,委托期3年,预期收益率2.6%。这是中资银行发行的首款理财产品。首款理财产品诞生在2004年有其偶然性,但更多的是必然性。自2001年中国人均GDP迈过1000美元大关之后,社会财富对理财需求的加速增长自不待言,而滞后于物价上升速度的加息进一步造成了当时存款负利率的状况,这也强化了短期内的理财需求。2004年,国有银行尚在努力与不良贷款历史包袱相抗争,彼时还被视为真老虎的外资银行在按照银行业开放时间表进入中国,而招行等个别领先银行的零售转型正在如火如荼推进中,这自然带给其他银行一份战略上的焦虑。而2004年1月1日央行将人民币贷款利率上浮区间扩大至1.7倍,10月29日不再设置贷款利率上限,扑面而来的利率市场化压力更对这种焦虑火上浇油。银行战略上的焦虑情绪如果不能通过业务模式创新来释放,就势必要靠产品创新来舒缓。2004-2005年银行理财产品初创期,大致有以下几个特征:1.产品数量较快增长,构成局部热点从2004年2月份第一支理财产品发行开始,理财产品发行数量一直呈现快速增长的趋势。虽然当时绝对规模不多,但一度在上海、北京等城市引起投资热。月发行产品数量从最初的10支以内增加到月均60支左右。2.股份制银行主导,大银行被动跟进一开始理财产品市场由中型股份制银行垄断,后来大银行才开始跟进。原因在于,大银行存款业务特别是储蓄存款的市场份额更大,担心理财产品的发行会分流自身存款、抬高负债成本。相比之下,中小股份制银行则没有这些顾虑,相反,将理财产品视为可能吸引存款流入的手段。但是当股份制银行开始从理财产品的发售中受益、大银行感受到存款流失的压力后,大银行亦能够做出跟随型创新,这在近年来多项业务,包括零售理财、信用卡等的发展过程中屡见不鲜。当大银行开始发力后,股份制银行的市场份额就开始回落,从而回到一个相对均衡、合理的市场结构。此后,大银行与股份制银行一同推动这个市场的体量不断快速扩大。具体来看,2004年上半年最活跃的理财产品发售银行是广发和民生,此后招行和中信加入战团并活跃至今,年底兴业、华夏和光大也开始发售理财产品。2004年,招行、民生、广发三家银行所发售的理财产品数量就占到总量的71.1%,市场呈现高度集中格局。从2005年开始,大银行全面发力。五大银行迅速成为理财产品的活跃发售银行。股份制银行中,浦发、深发展、北京开始有所表现,而渣打、荷兰银行、东亚银行、汇丰(中国)、恒生、花旗(中国)也开始推出理财产品。全年发售超过5款理财产品的银行数量,从2004年的6家银行迅速扩大至2005年的23家。3.先外币,后本币先开始于外币业务主要有三个方面的原因。一是最初中资银行都没有创设和管理理财产品的经验,只能直接代理外资银行的产品,而外资银行的产品以外汇产品为主。二是中国银行业外汇存款的集中度比人...