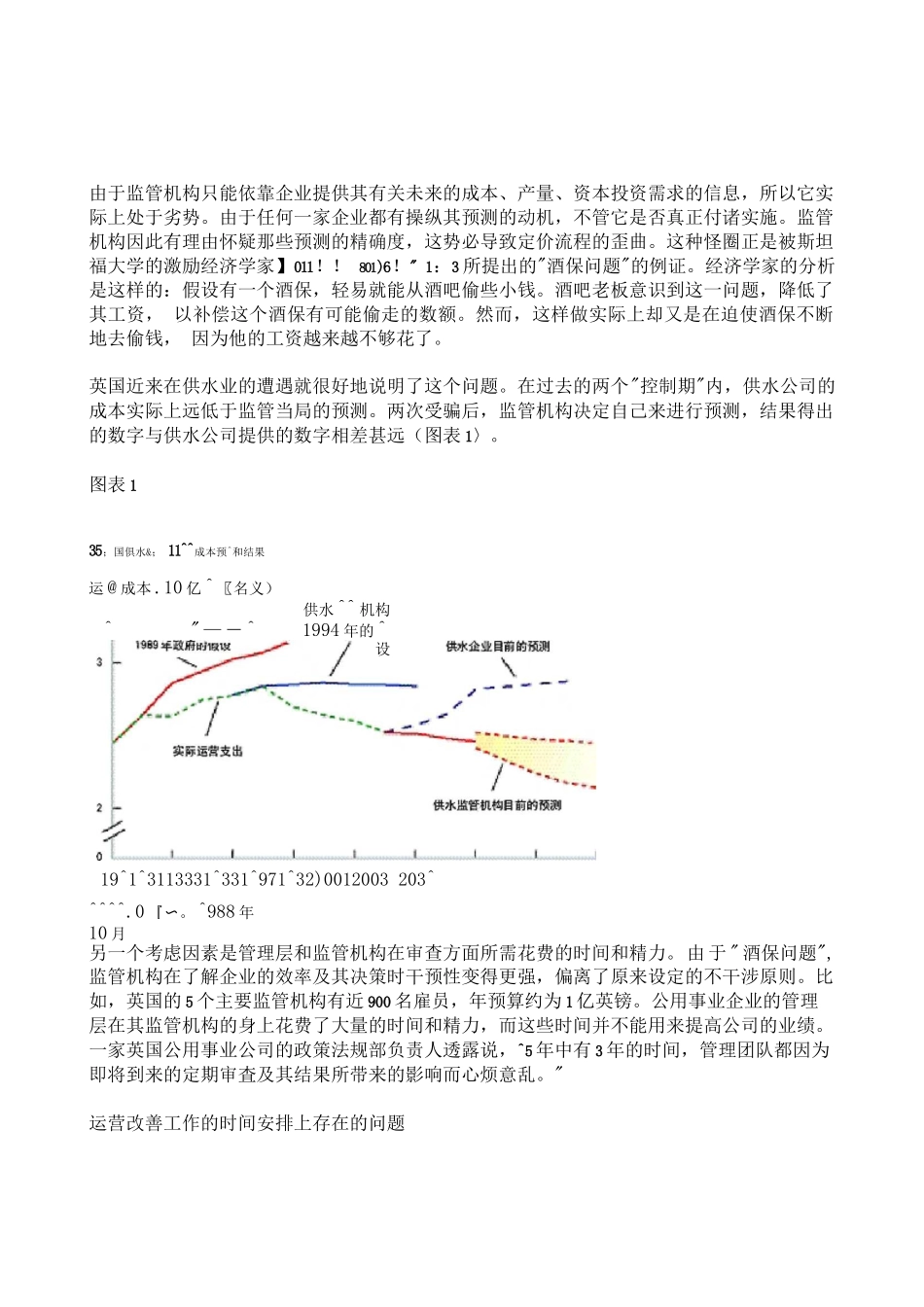

公用事业的监管:方法是否正确?来源:《麦肯锡高层管理论丛》2003.1虽然英国的^1-叉模式被广为效仿,但从长远的角度看,这并不是改善服务和效率的最佳途径。采用滚动式历史参照基准的方法可以提供更有效的激励自1984年当时的英国首相撒切尔开始出售国有公用事业公司以来,英国几乎成了私有化的典范。世界各地的政府不仅拥护这股私有化思潮,同时对其实施方法也大加赞赏。英国公用事业企业在私有化以后,将1??14公式应用于价格设置,大大推动了效率的提高。1??13公式如此成功,以至于成了从阿根廷直至澳大利亚等国家群起效仿的榜样。但1??14并非完美无缺,在过去的几年中其缺陷初见端倪。在私有化后的初期阶段,它确实推动了效率的提高,但从长远的角度来看,需要采用其它新的替代手段,其中就包括基于滚动式历史基准的系统(!^"!!^^13101103186I1^111I131^1^3)。为何需要监管?一个国家的公用事业企业的生产率对整个国家的经济有着举足轻重的影响。首先,其它公司为了获得这种基本服务所支付的费用会影响到他们自身的业绩。其次,一个国家公用事业行业本身也在60?中占有1096左右的份额。公用事业行业对国家经济的这种重要性直接导致了多数国家的政府直到20世纪80年代还一直抓着这个行业不放。而国有体制又往往会影响企业的效率和投资,正是如此才引发了近期的私有化大潮。私有化为引入竞争机制提供了可能,照理应并带动整个行业提高业绩。然而事实上,公用事业行业的核心工作中有相当大一部分包含着一种自然的垄断性,或者是因为市场规模不足以支持两个企业以最低有效规模进行运作,或者是因为一个单一的体系可以带来最大的利益(一条街上铺设一条煤气管道显然要比铺设两条管道的成本低得多)。但对于这种具有自然垄断性的工作,虽然技术的发展有可能会降低最低有效规模的门槛,竞争却难以推动其效率的提高。在任何情况下,自然垄断与通常意义上的垄断一样,都有着抬高价格的本钱,因此就需要监管。在美国,公用事业在很大程度上一直是私营的,由独立的监管机构确定价格的上限,从而将行业的利润限制在基于资产的资本成本回报范围之内。不幸的是,这种对回报率的监管无法激励企业提高其业绩,降低经营成本,更有效地使用资金。它所起的作用只是鼓励企业投入尽可能多的资金来为其资产镀金,从而在一个更大的资产基础上取得回报。因此当英国首先进行大型私有化改制(即对英国电信的私有化改制)时,一套新的1??13公式也就应运而生。亚13公式的设计旨在激励这些企业提高效率,并将由此获得的收益转移给客户。一家企业的收费水准在"控制期"〖通常是五年)内是固定的。按照这一收费水准,如果企业的运作效率可以达到基准企业的水准,就可以获取一个被认为是公平的资产回报率。一个独立的监管机构首先评估公用事业企业在上一个"控制期"内通过提高效率所实现的成本节约,并把它转化为其价格的下降幅度。然后再对一个"效率水平适当"的基准企业在下一个"控制期"内为消化其运营成本、更新性资本投资(以更新现有资产〕、强化性资本投资(:以取得额外的成果,如增加产能、减少对环境的影响、提供更好的服务等)的需求进行预测。在考虑这些成本因素,并保证企业获得合理的资产回报率的基础上监管机构规定了年度实际降价幅度^)。然后,公用事业企业便可以依照反映通货膨胀水平的零售价格指数(!??工)的增长幅度每年对价格进行调整(当然先得减去价格下降的因子X〉因此,价格调整公式即为如果某个公用事业企业在"控制期"内的运营效率高于监管机构所设定的基准(一个效率水平相对合理的企业〉,那幺在整个"控制期"内,它就能获得超出预期之外的效益。这也就激励了公用事业企业想办法提高效率。由此所产生的收益通常会在下个"控制期"开始时以降价的形式转移给客户,那时,公用事业企业就必须进一步提高效率以求继续将收益保持在规定的基准回报水平以上。过去15年中,英国的私有化改制尤其是1??13政策取得了丰硕成果。公共事业的运营成本降低了。以供电和配电为例,在1992—1997年间运营成本实际下降1799,同时,整个电力行业的员工减少2699,最终用户也在受益之列。在燃气行业,英国居...