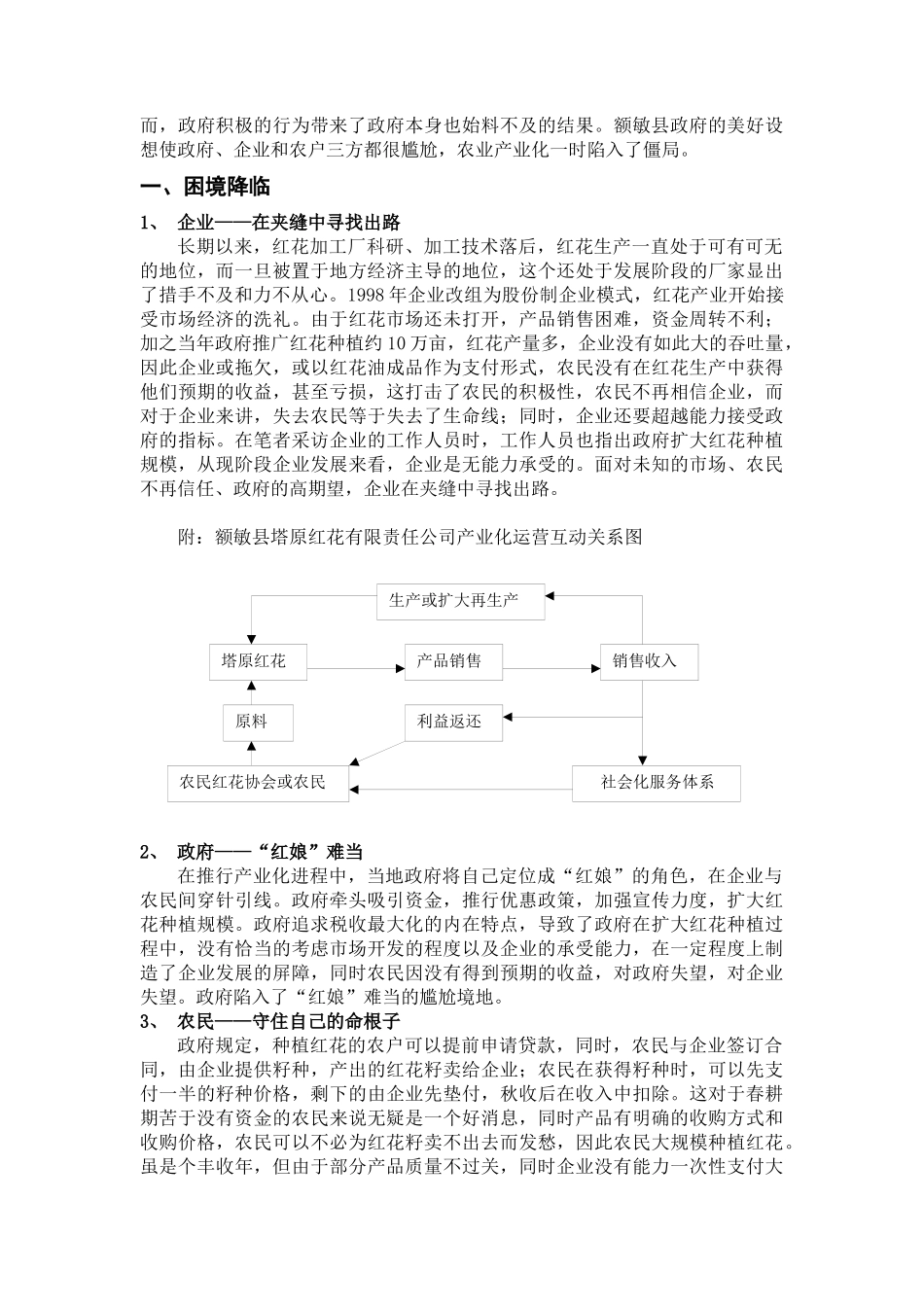

新疆资源型区域推行农业产业化的可行性初探——以新疆塔城地区额敏县红花产业为个案政府管理学院2000级魏薇果佳【内容提要】新疆深处中国内陆腹地,其特殊的地理位置、丰富的自然资源和复杂的民族构成决定了她在中国未来经济发展中重要的地位。农村经济的发展,是新疆经济发展的关键因素。在“西部开发”战略的背景下,新疆地方政府立足于资源型区域,推行农业产业化经营策略,开发当地特色农业资源,大力发展“红色产业1”,以此来发展农村经济。但是在具体的产业化进程中,政府、企业和农民三者间却产生了诸多矛盾,使得“农业产业化”陷入困境。结合调研活动,本文发现,产生矛盾的根本原因是:红花产业化是强制性制度变迁的过程,而非诱导性制度变迁或双向互动性制度变迁,当地农户对政府强制性产业化的非自觉的抵制导致了红花产业陷入困境。本文的结论是:新疆资源型地区的后发优势,资源经济的潜在优势,依然是红花产业发展的推动力,而关键是合理利用制度变迁,推行农业产业化,从而带来区域经济的真正发展。【关键词】农业产业化强制性制度变迁诱致性制度变迁双向性互动制度变迁红花产业政府【正文】农业产业化是继家庭联产承包责任制以来,在农村进行的第二次农业经营体制改革。农业产业化经营模式,不仅恰当的将农民引入市场,保护农民生产的积极性,同时有助于开发当地的农业资源优势,农业生产不再是以粮食生产为主的单一生产结构,激活了农产品的多元化发展途径,从而为农村经济的发展,开拓了更为广阔的市场前景。1997年以后,农业产业化经营开始在全国推行。在新疆辽阔的土地上,大量潜藏特色农业资源但尚处于沉睡中的处女地,存在于远离城市长期封闭的农村中。如何开发、利用农业资源,创造资源型区域经济的增长点,推动农村经济的发展,成为新疆农村经济发展的关键。以新疆额民县红花产业为例。1998年,新疆额敏县被中国农业部命名为“中国红花之乡”,这一殊荣使当地政府寻找到了新产业的发展潜力和市场前景,开发红花市场成为政府发展经济的亮点。当地政府借鉴内地农业产业化的模式,对红花产业进行了大力度的改革,并且建立了“龙头企业+农户”的产业化组织模式,确立塔原红花油厂为龙头企业,一方面引进资金改组原有企业,另一方面扩大红花种植面积,然1“红色产业”是新疆对红色农产品及其制品产业的统称,红花、番茄、枸杞、红辣椒、大枣、石榴等均属“红色产业”范畴。其中红花、番茄、枸杞,无论是产量、质量,还是其相关产业,在全国都有优势,因此被看作新疆“红色产业”的三大支柱。其中,红花种植面积为25-40万亩,占全国的一半以上,产量为全国的80%左右;番茄产量也占全国80%左右,番茄酱生产能力占全国生产能力90%以上,是新疆重要的出口创汇商品。而,政府积极的行为带来了政府本身也始料不及的结果。额敏县政府的美好设想使政府、企业和农户三方都很尴尬,农业产业化一时陷入了僵局。一、困境降临1、企业——在夹缝中寻找出路长期以来,红花加工厂科研、加工技术落后,红花生产一直处于可有可无的地位,而一旦被置于地方经济主导的地位,这个还处于发展阶段的厂家显出了措手不及和力不从心。1998年企业改组为股份制企业模式,红花产业开始接受市场经济的洗礼。由于红花市场还未打开,产品销售困难,资金周转不利;加之当年政府推广红花种植约10万亩,红花产量多,企业没有如此大的吞吐量,因此企业或拖欠,或以红花油成品作为支付形式,农民没有在红花生产中获得他们预期的收益,甚至亏损,这打击了农民的积极性,农民不再相信企业,而对于企业来讲,失去农民等于失去了生命线;同时,企业还要超越能力接受政府的指标。在笔者采访企业的工作人员时,工作人员也指出政府扩大红花种植规模,从现阶段企业发展来看,企业是无能力承受的。面对未知的市场、农民不再信任、政府的高期望,企业在夹缝中寻找出路。附:额敏县塔原红花有限责任公司产业化运营互动关系图2、政府——“红娘”难当在推行产业化进程中,当地政府将自己定位成“红娘”的角色,在企业与农民间穿针引线。政府牵头吸引资金,推行优惠政策,加强宣传力度,扩大红花种...