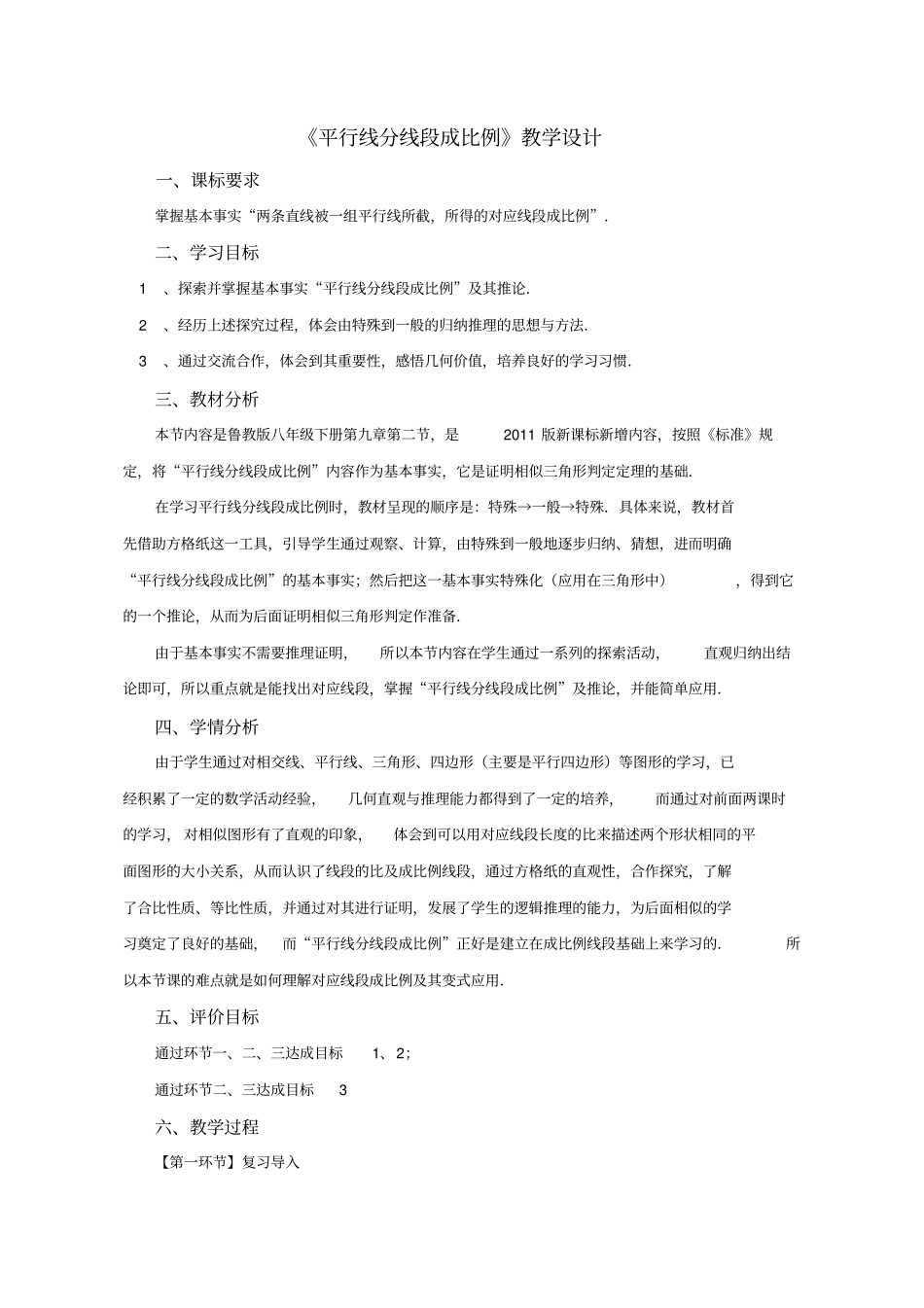

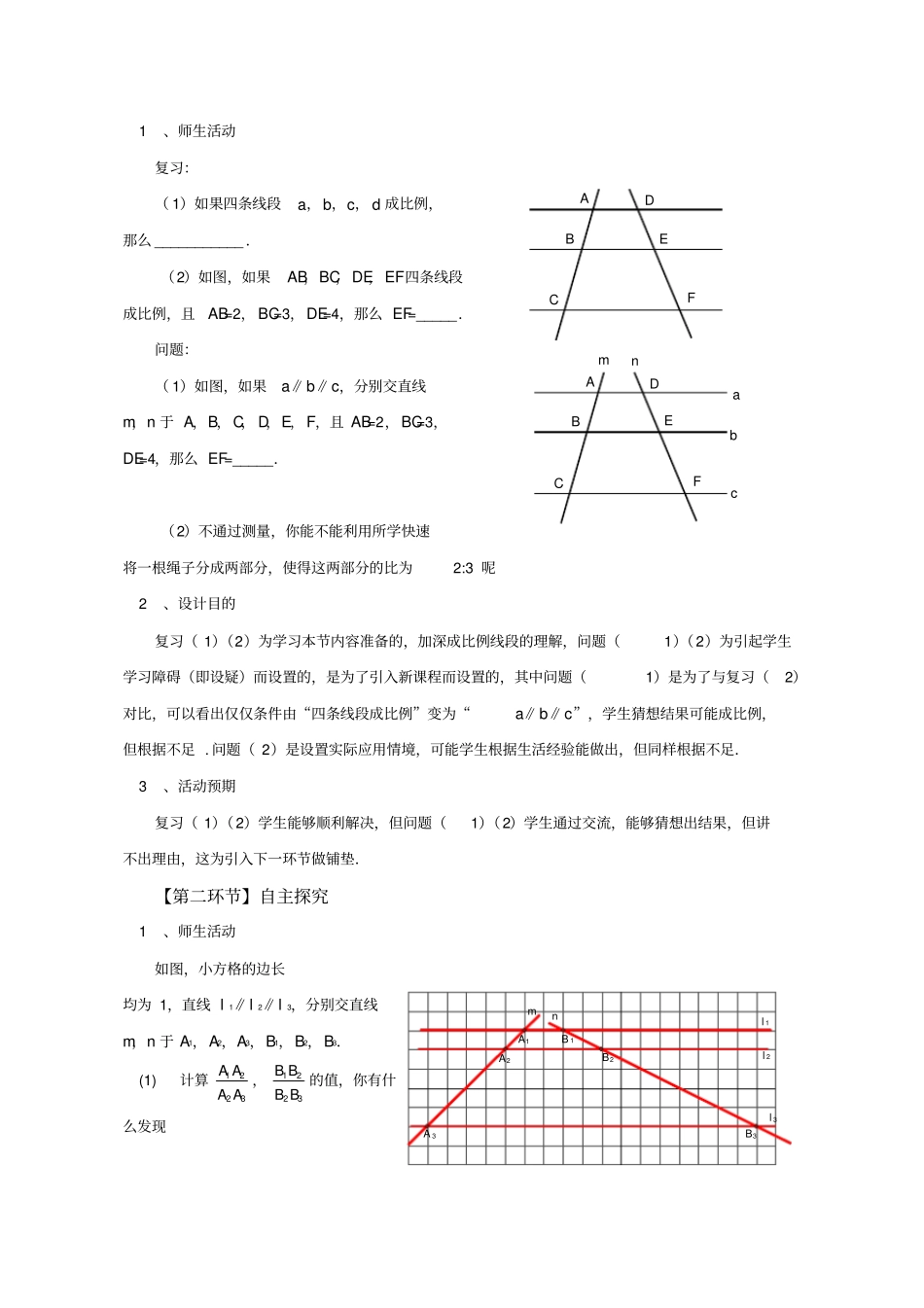

《平行线分线段成比例》教学设计一、课标要求掌握基本事实“两条直线被一组平行线所截,所得的对应线段成比例”.二、学习目标1、探索并掌握基本事实“平行线分线段成比例”及其推论.2、经历上述探究过程,体会由特殊到一般的归纳推理的思想与方法.3、通过交流合作,体会到其重要性,感悟几何价值,培养良好的学习习惯.三、教材分析本节内容是鲁教版八年级下册第九章第二节,是2011版新课标新增内容,按照《标准》规定,将“平行线分线段成比例”内容作为基本事实,它是证明相似三角形判定定理的基础.在学习平行线分线段成比例时,教材呈现的顺序是:特殊→一般→特殊.具体来说,教材首先借助方格纸这一工具,引导学生通过观察、计算,由特殊到一般地逐步归纳、猜想,进而明确“平行线分线段成比例”的基本事实;然后把这一基本事实特殊化(应用在三角形中),得到它的一个推论,从而为后面证明相似三角形判定作准备.由于基本事实不需要推理证明,所以本节内容在学生通过一系列的探索活动,直观归纳出结论即可,所以重点就是能找出对应线段,掌握“平行线分线段成比例”及推论,并能简单应用.四、学情分析由于学生通过对相交线、平行线、三角形、四边形(主要是平行四边形)等图形的学习,已经积累了一定的数学活动经验,几何直观与推理能力都得到了一定的培养,而通过对前面两课时的学习,对相似图形有了直观的印象,体会到可以用对应线段长度的比来描述两个形状相同的平面图形的大小关系,从而认识了线段的比及成比例线段,通过方格纸的直观性,合作探究,了解了合比性质、等比性质,并通过对其进行证明,发展了学生的逻辑推理的能力,为后面相似的学习奠定了良好的基础,而“平行线分线段成比例”正好是建立在成比例线段基础上来学习的.所以本节课的难点就是如何理解对应线段成比例及其变式应用.五、评价目标通过环节一、二、三达成目标1、2;通过环节二、三达成目标3六、教学过程【第一环节】复习导入1、师生活动复习:(1)如果四条线段a,b,c,d成比例,那么___________.(2)如图,如果AB,BC,DE,EF四条线段成比例,且AB=2,BC=3,DE=4,那么EF=_____.问题:(1)如图,如果a∥b∥c,分别交直线m,n于A,B,C,D,E,F,且AB=2,BC=3,DE=4,那么EF=_____.(2)不通过测量,你能不能利用所学快速将一根绳子分成两部分,使得这两部分的比为2:3呢2、设计目的复习(1)(2)为学习本节内容准备的,加深成比例线段的理解,问题(1)(2)为引起学生学习障碍(即设疑)而设置的,是为了引入新课程而设置的,其中问题(1)是为了与复习(2)对比,可以看出仅仅条件由“四条线段成比例”变为“a∥b∥c”,学生猜想结果可能成比例,但根据不足.问题(2)是设置实际应用情境,可能学生根据生活经验能做出,但同样根据不足.3、活动预期复习(1)(2)学生能够顺利解决,但问题(1)(2)学生通过交流,能够猜想出结果,但讲不出理由,这为引入下一环节做铺垫.【第二环节】自主探究1、师生活动如图,小方格的边长均为1,直线l1∥l2∥l3,分别交直线m,n于A1,A2,A3,B1,B2,B3.(1)计算1223AAAA,1223BBBB的值,你有什么发现ADCEBFADCEBFabcmnl1l2l3mnB3B2B1A3A2A1(2)将l2向下平移到如图位置,(1)中的结论还成立吗(3)在平面上任意作三条平行线,用它们来截两条直线,上面结论成立吗2、设计目的此环节为探究合作环节,让学生通过测量、计算等方法,求出对应线段的比,遵循有特殊到一般的顺序归纳出一般性结论,然后教师利用几何画板软件进行动态操作,认清在不同位置下的对应线段的位置,特别是通过运动方式让学生体会到各种图形位置的统一性.3、活动预期学生通过交流合作可以得出比值相等的结论,只是在求相关线段的长度时,涉及到根式的化简计算,部分学生有点难度;再就是对于不同位置的对应线段的统一性,认识不到,对结论的归纳不能用语言完整表述.【第三环节】迁移应用1、师生活动例在△ABC中,E,F分别是AB和AC上的点,且EF∥BC.(1)如果AE=7,EB=5,FC=4,那么AF的长是多少(2)如果AB=10,AE=6,AF=5,那么FC的长是多少巩固练习:1.已知直线l1∥l2∥l3...