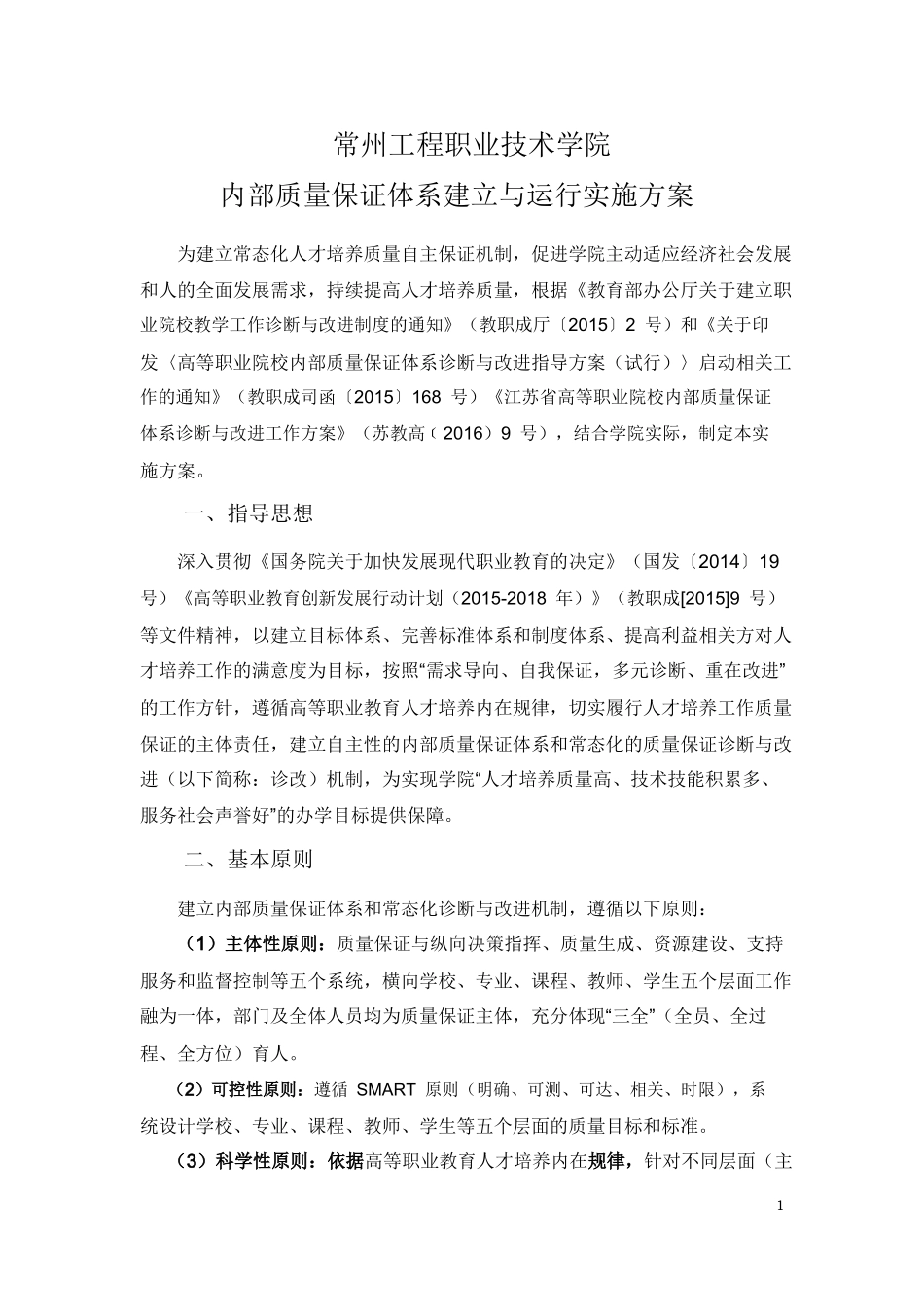

常州工程职业技术学院内部质量保证体系建立与运行实施方案为建立常态化人才培养质量自主保证机制,促进学院主动适应经济社会发展和人的全面发展需求,持续提高人才培养质量,根据《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》(教职成厅〔2015〕2号)和《关于印发〈高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案(试行)〉启动相关工作的通知》(教职成司函〔2015〕168号)《江苏省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作方案》(苏教高﹝2016)9号),结合学院实际,制定本实施方案。一、指导思想深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》(教职成[2015]9号)等文件精神,以建立目标体系、完善标准体系和制度体系、提高利益相关方对人才培养工作的满意度为目标,按照“需求导向、自我保证,多元诊断、重在改进”的工作方针,遵循高等职业教育人才培养内在规律,切实履行人才培养工作质量保证的主体责任,建立自主性的内部质量保证体系和常态化的质量保证诊断与改进(以下简称:诊改)机制,为实现学院“人才培养质量高、技术技能积累多、服务社会声誉好”的办学目标提供保障。二、基本原则建立内部质量保证体系和常态化诊断与改进机制,遵循以下原则:(1)主体性原则:质量保证与纵向决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务和监督控制等五个系统,横向学校、专业、课程、教师、学生五个层面工作融为一体,部门及全体人员均为质量保证主体,充分体现“三全”(全员、全过程、全方位)育人。(2)可控性原则:遵循SMART原则(明确、可测、可达、相关、时限),系统设计学校、专业、课程、教师、学生等五个层面的质量目标和标准。(3)科学性原则:依据高等职业教育人才培养内在规律,针对不同层面(主1体)合理确定诊改内容、周期和方法。(4)客观性原则:以源头采集、实时采集的校本状态数据及相关信息分析为基础,实事求是地开展诊改。(5)持续性原则:按照“8字型”质量改进螺旋建立有效且可持续的诊改运行机制。三、思路与目标借鉴全面质量管理(TQM)、目标管理、知识管理、卓越绩效管理等理论,以考核性诊断为抓手,以目标、标准与制度体系建设为基础,以校本数据平台建设为支撑,形成内外结合的全方位、多元化质量保证机制,确立“以生为本、人人成才”的质量理念,培育以自律为主要特征的学院质量文化。以学院“十三五”规划制定的系列目标为依据,确立目标任务和标准,完善“质量计划、质量控制和质量提升”管理与运行流程,建立“五纵五横一平台”为基本框架,常态化、网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系,实现内部管理水平和人才培养质量的持续提升。四、构建体系(一)健全组织,形成组织体系1.健全组织机构,明确职能分工(1)建立党委领导,院长指挥,质量保证委员会全面协调的质量保证组织架构,下设质量管理办公室。学院质量保证委员会负责制定学院及专业层面的质量保证政策,考核学院各部门工作的绩效和质量;质量管理办公室负责执行质量监控、考核性诊断制度建立与运行等工作。二级教学单位是质量生成核心,行政职能部门保证质量提升(图1)。2图1学院质量保证组织职能定位示意图(2)明确二级教学单位-专业团队-课程团队质量保证工作职责二级教学单位负责组织本单位的专业(课程)质量保证及诊改工作,统筹专业建设方案、专业(通识课程)教学标准、课程标准。保证专业建设和教学运行的质量。专业团队负责专业质量的自我诊改工作,编制专业建设方案、专业教学标准,统筹课程标准编制。进行市场需求调研、学生思想文化素质分析、学业情况分析、能力测评情况分析,参考毕业生跟踪调研数据及用人单位满意度数据,开展自我诊改,撰写专业建设与教学诊改报告。课程团队负责课程质量的自我诊改工作,编制课程建设方案、课程标准,依据课堂教学实时诊断数据开展自我诊改,撰写课程教学质量分析与诊改报告。2.厘清部门归属,编制工作标准,形成系统工作包依据学院战略,对应纵向五系统职能,按上级机构设置相关规定,结合学院...