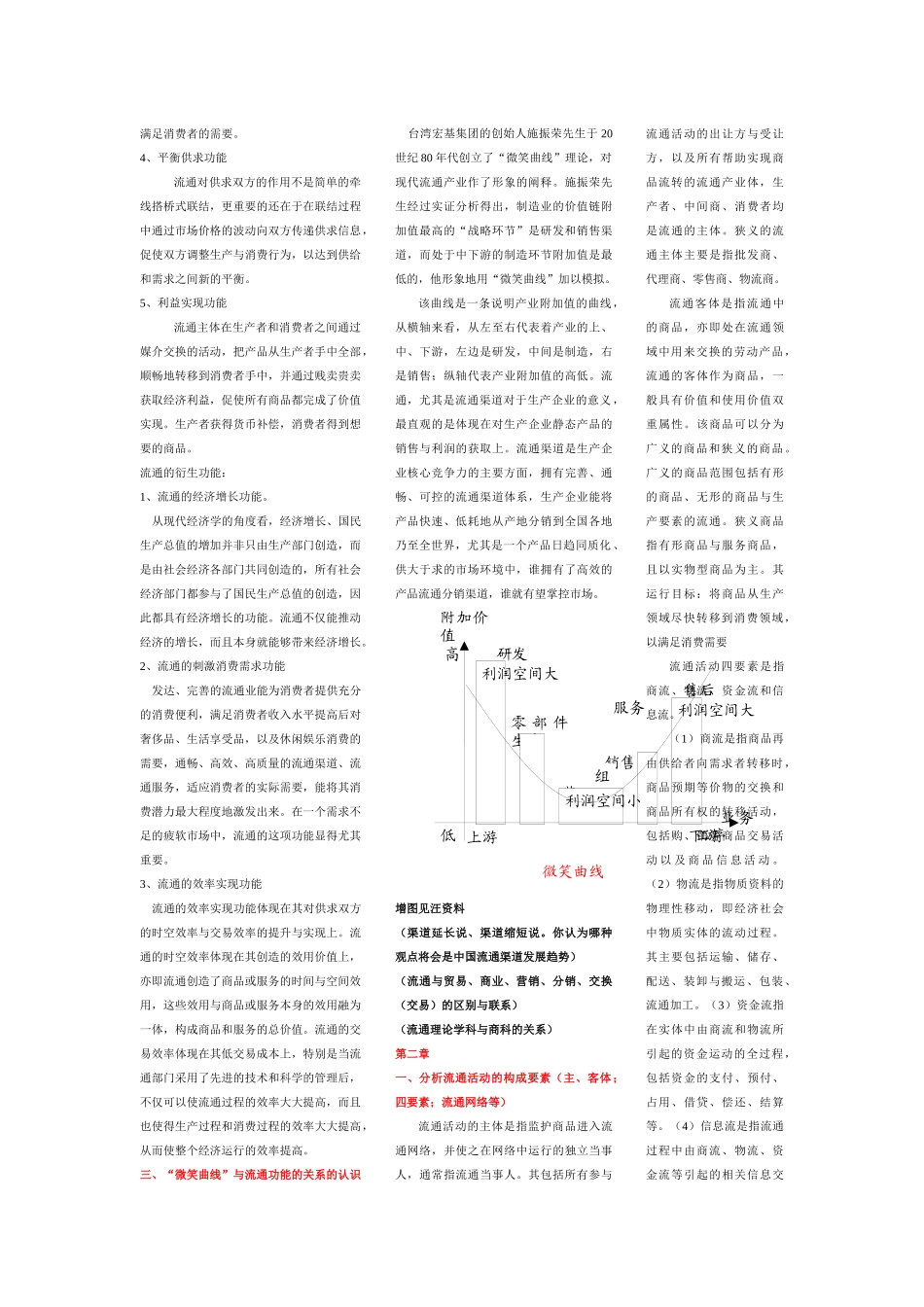

流通经济学导论一、马克思经济思想中的流通理论评析1、马克思的流通思想主要集中在《资本论》第二卷。马克思的流通概念主要包括三个含义,即商品流通、货币流通和资本流通。商品流通主要是指简单的山坡流通,即先卖后买。马克思曾对商品流通这样定义:“每个商品的形态变化所形成的循环,同其他商品的循环不可分割地交错在一起,这全部过程就表现为商品流通”。他强调了商品流通时一系列无休止的社会性交换行为。货币流通不过是商品流通的另一种表现形式而已,即总是伴随着商品流通的产生,并随着商品流通停止而停止。资本流通即货币作为流通的起点首先转化为商品,然后商品再转化为货币。(1)马克思的流通理论主要在以下三个流通公式中体现,即总资本流通公式、小流通公式和大流通公式(2)马克思主义流通理论分析的历史进步性表现在以下方面:(a)马克思经济理论研究的出发点是商品,而商品是以交换为前提的,区别商品与产品的唯一特征是交换,从而将交换、流通摆上了经济问题的核心问题。(b)马克思研究的商品经济社会的基本特征在于商品流通,商品经济是“直接以交换为目的,具有商品生产、商品交换和货币流通的经济形势”,商品流通反映的是微观主体之间交互活动的总体,从宏观角度探讨商品经济,无疑应更多地探讨商品流通问题。(c)资本流通是发达的商品流通。从简单商品流通W-G-W,到发达的商品流通G-W-G`,流通的形式和本质都发生了变化,变化的核心是,由简单的商品流通中对使用价值的追逐转化为发达的商品流通中最价值增值的追逐。(d)资本主义的根本弊病在于商品流通不能实现,正是由于资本主义条件下流通无法实现,马克思才从根本上提出了对资本主义制度的质疑,流通经济理论才成为马克思主义经济学的重要特征。马克思的商品流通理论至少在以下两点上是有现实意义的:第一,流通方式决定于生产方式,商品流通是商品生产方式或市场经济体制决定的唯一解,因此,在市场经济体制下,生产物的流通也必然采取商品流通方式,而且进入流通的商品不仅包括消费品和生产资料,而且还包括劳动力、信息、资本、技术等等生产要素;第二,商品流通的两个前提条件是商品所有者“必须彼此承认对方是私有者”,以及“一方只有符合另一方地意志”,因此,要进行商品流通,首先必须有一个完善的产权制度,以创造出不同的“商品所有者”,其次,每一商品所有者必须认真考虑对方的需求,也就是商品所有者至少要做到“利己不损人”。这是市场经济社会必须具有的最基本的商业道德。二、西方主流经济思想中流通理论缺失的成因剖析当代西方经济学源自于古典政治经济学,而古典政治经济学正是始于对流通的研究,17C20S初,英国启蒙经济学家托马斯出版了《英国来自对外贸易的财富》一书,将流通视为“财富的源泉”,成为“重商主义”的代表,但自古典微观经济学产生后,西方经济学理论开始脱离古典政治经济学的研究方向,转向对市场均衡的一般性研究,马歇尔在《经济学原理》一书中,以折衷主义手法把供求论、生产费用论、边际效用论、边际生产力论等融合在一起,建立了一个以完全竞争为前提、以均衡价格论为核心的经济学体系。在此之后,流通不再被作为一个单独的研究内容被抽象和淡化,逐渐从西方主流经济学中消失。1、主流经济学的理论传统和流通产业的产业特征:主流西方经济学将精力集中在不影响市场私有产权基础上的制度设计和制度研究。传统的“看不见的手”和“瓦尔拉斯均衡”便是强调市场机制的自发作用可以实现资源的最优配置,随着信息不对称、交易成本问题的提出新古典经济学又提出了制度分析学和机制设置理论。按照其思维,主要机制问题解决了效率便可以提高。流通问题也就不成为其问题,就行业特性而言,流通属于竞争性领域,不在公共产品和管制的范畴内。如果对流通产业进行直接调节,违背了古典西方经济学的理论传统。2、从动态角度看,“路径依赖”造成了主流西方经济学与流通理论的“不兼容”,19c70s“边际革命”的兴起,导致了主流西方经济学发展路径的变化,并形成了路径依赖。在经济大师的著作中很少提到“流通”一词,也没有关于流通理论的专门论述。当代西方主流经济...