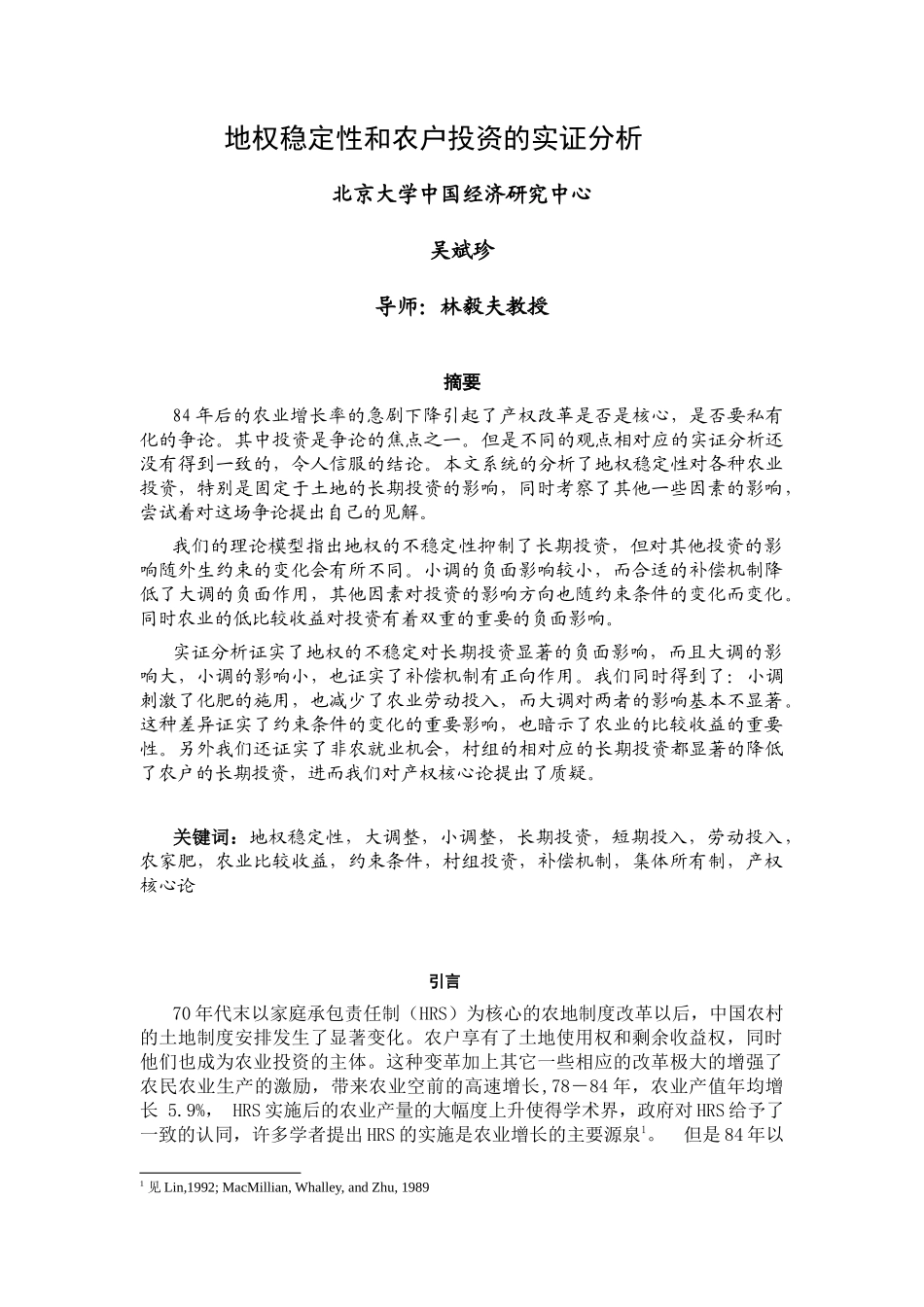

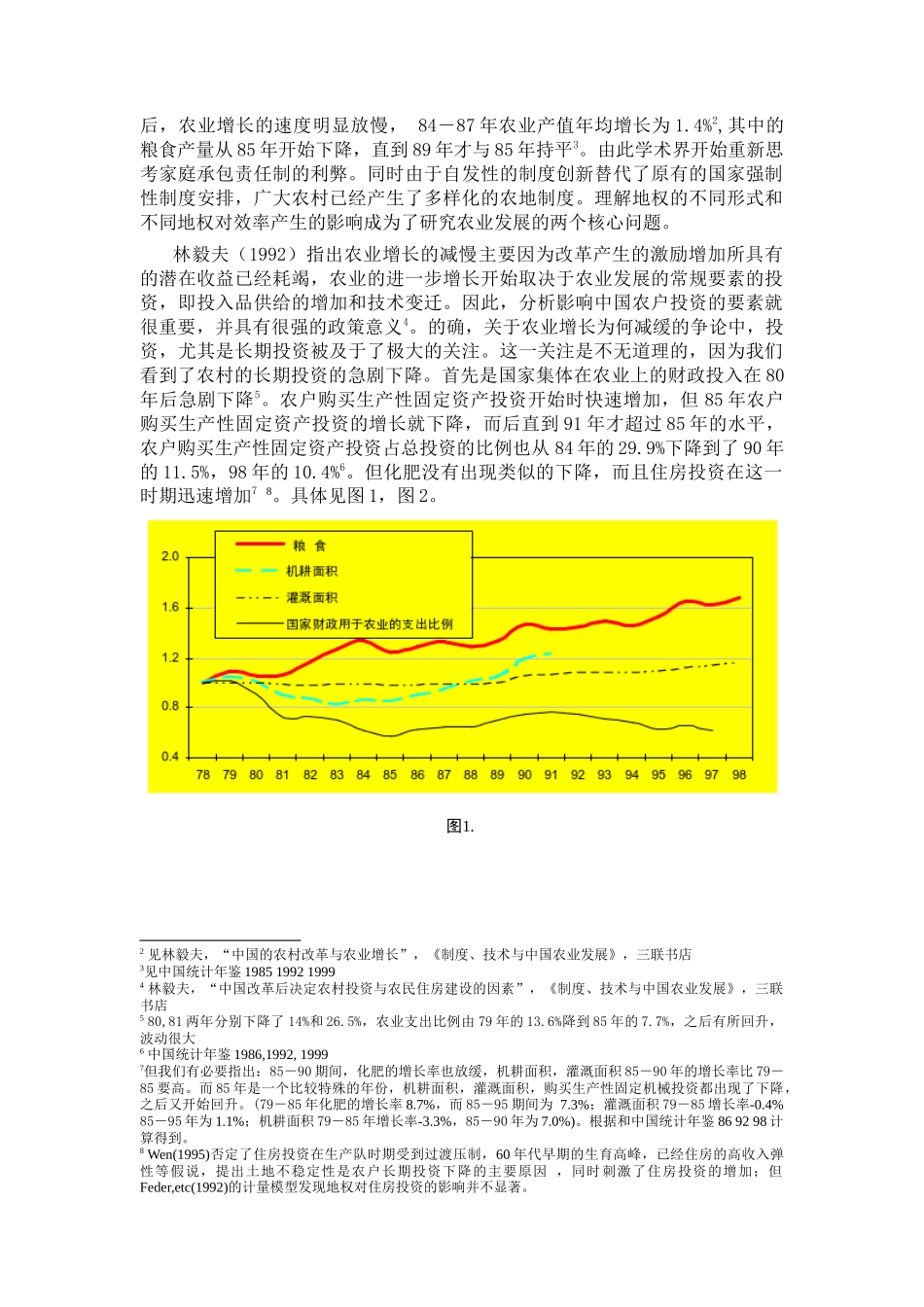

地权稳定性和农户投资的实证分析北京大学中国经济研究中心吴斌珍导师:林毅夫教授摘要84年后的农业增长率的急剧下降引起了产权改革是否是核心,是否要私有化的争论。其中投资是争论的焦点之一。但是不同的观点相对应的实证分析还没有得到一致的,令人信服的结论。本文系统的分析了地权稳定性对各种农业投资,特别是固定于土地的长期投资的影响,同时考察了其他一些因素的影响,尝试着对这场争论提出自己的见解。我们的理论模型指出地权的不稳定性抑制了长期投资,但对其他投资的影响随外生约束的变化会有所不同。小调的负面影响较小,而合适的补偿机制降低了大调的负面作用,其他因素对投资的影响方向也随约束条件的变化而变化。同时农业的低比较收益对投资有着双重的重要的负面影响。实证分析证实了地权的不稳定对长期投资显著的负面影响,而且大调的影响大,小调的影响小,也证实了补偿机制有正向作用。我们同时得到了:小调刺激了化肥的施用,也减少了农业劳动投入,而大调对两者的影响基本不显著。这种差异证实了约束条件的变化的重要影响,也暗示了农业的比较收益的重要性。另外我们还证实了非农就业机会,村组的相对应的长期投资都显著的降低了农户的长期投资,进而我们对产权核心论提出了质疑。关键词:地权稳定性,大调整,小调整,长期投资,短期投入,劳动投入,农家肥,农业比较收益,约束条件,村组投资,补偿机制,集体所有制,产权核心论引言70年代末以家庭承包责任制(HRS)为核心的农地制度改革以后,中国农村的土地制度安排发生了显著变化。农户享有了土地使用权和剩余收益权,同时他们也成为农业投资的主体。这种变革加上其它一些相应的改革极大的增强了农民农业生产的激励,带来农业空前的高速增长,78-84年,农业产值年均增长5.9%,HRS实施后的农业产量的大幅度上升使得学术界,政府对HRS给予了一致的认同,许多学者提出HRS的实施是农业增长的主要源泉1。但是84年以1见Lin,1992;MacMillian,Whalley,andZhu,1989后,农业增长的速度明显放慢,84-87年农业产值年均增长为1.4%2,其中的粮食产量从85年开始下降,直到89年才与85年持平3。由此学术界开始重新思考家庭承包责任制的利弊。同时由于自发性的制度创新替代了原有的国家强制性制度安排,广大农村已经产生了多样化的农地制度。理解地权的不同形式和不同地权对效率产生的影响成为了研究农业发展的两个核心问题。林毅夫(1992)指出农业增长的减慢主要因为改革产生的激励增加所具有的潜在收益已经耗竭,农业的进一步增长开始取决于农业发展的常规要素的投资,即投入品供给的增加和技术变迁。因此,分析影响中国农户投资的要素就很重要,并具有很强的政策意义4。的确,关于农业增长为何减缓的争论中,投资,尤其是长期投资被及于了极大的关注。这一关注是不无道理的,因为我们看到了农村的长期投资的急剧下降。首先是国家集体在农业上的财政投入在80年后急剧下降5。农户购买生产性固定资产投资开始时快速增加,但85年农户购买生产性固定资产投资的增长就下降,而后直到91年才超过85年的水平,农户购买生产性固定资产投资占总投资的比例也从84年的29.9%下降到了90年的11.5%,98年的10.4%6。但化肥没有出现类似的下降,而且住房投资在这一时期迅速增加78。具体见图1,图2。图1.2见林毅夫,“中国的农村改革与农业增长”,《制度、技术与中国农业发展》,三联书店3见中国统计年鉴1985199219994林毅夫,“中国改革后决定农村投资与农民住房建设的因素”,《制度、技术与中国农业发展》,三联书店580,81两年分别下降了14%和26.5%,农业支出比例由79年的13.6%降到85年的7.7%,之后有所回升,波动很大6中国统计年鉴1986,1992,19997但我们有必要指出:85-90期间,化肥的增长率也放缓,机耕面积,灌溉面积85-90年的增长率比79-85要高。而85年是一个比较特殊的年份,机耕面积,灌溉面积,购买生产性固定机械投资都出现了下降,之后又开始回升。(79-85年化肥的增长率8.7%,而85-95期间为7.3%;灌溉面积79-85增长率-0.4%85-95年为1.1%;机耕面积79-85年增长率-3.3%,85-90年为7.0%)。根据和中国统计年鉴869298计算...