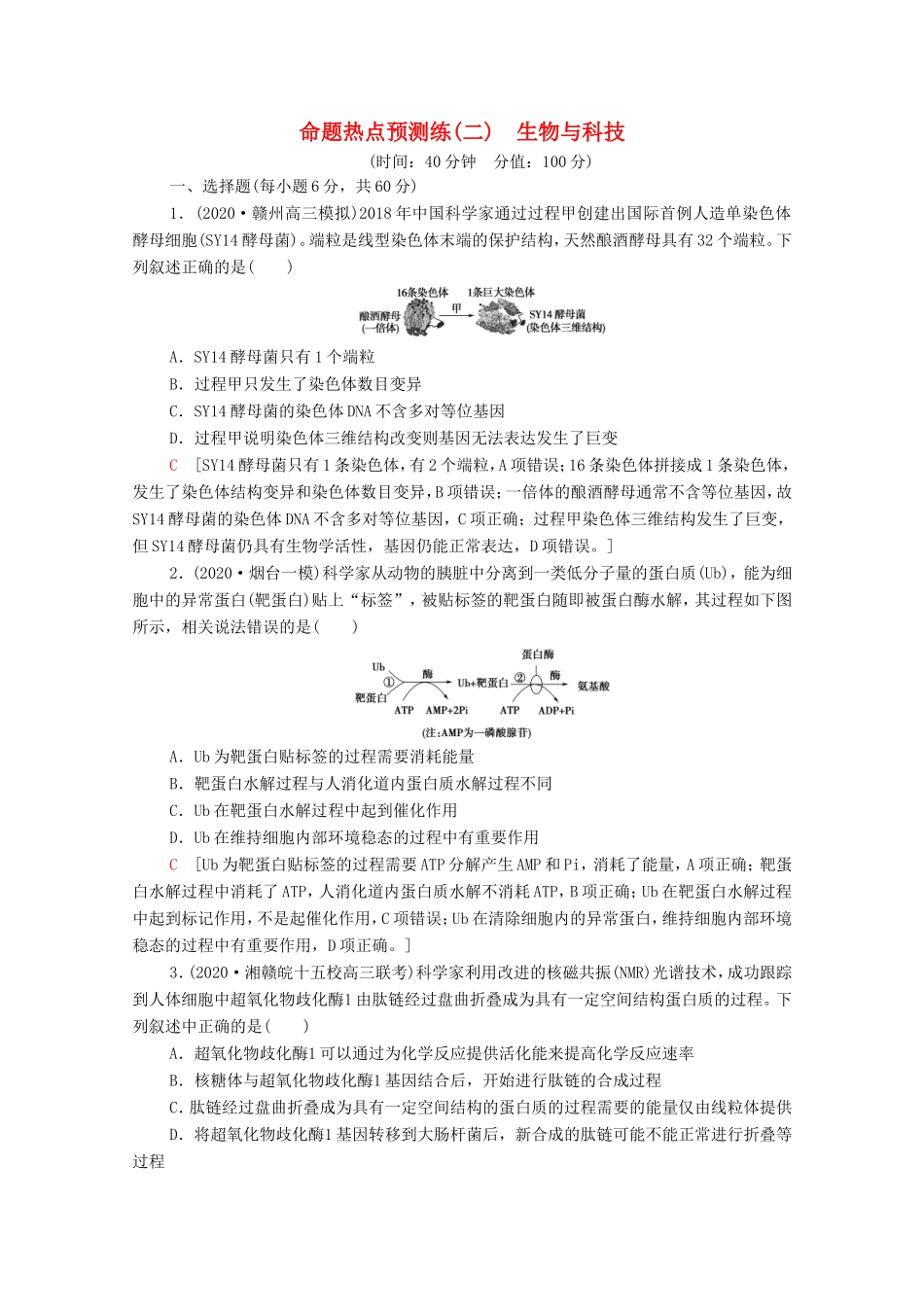

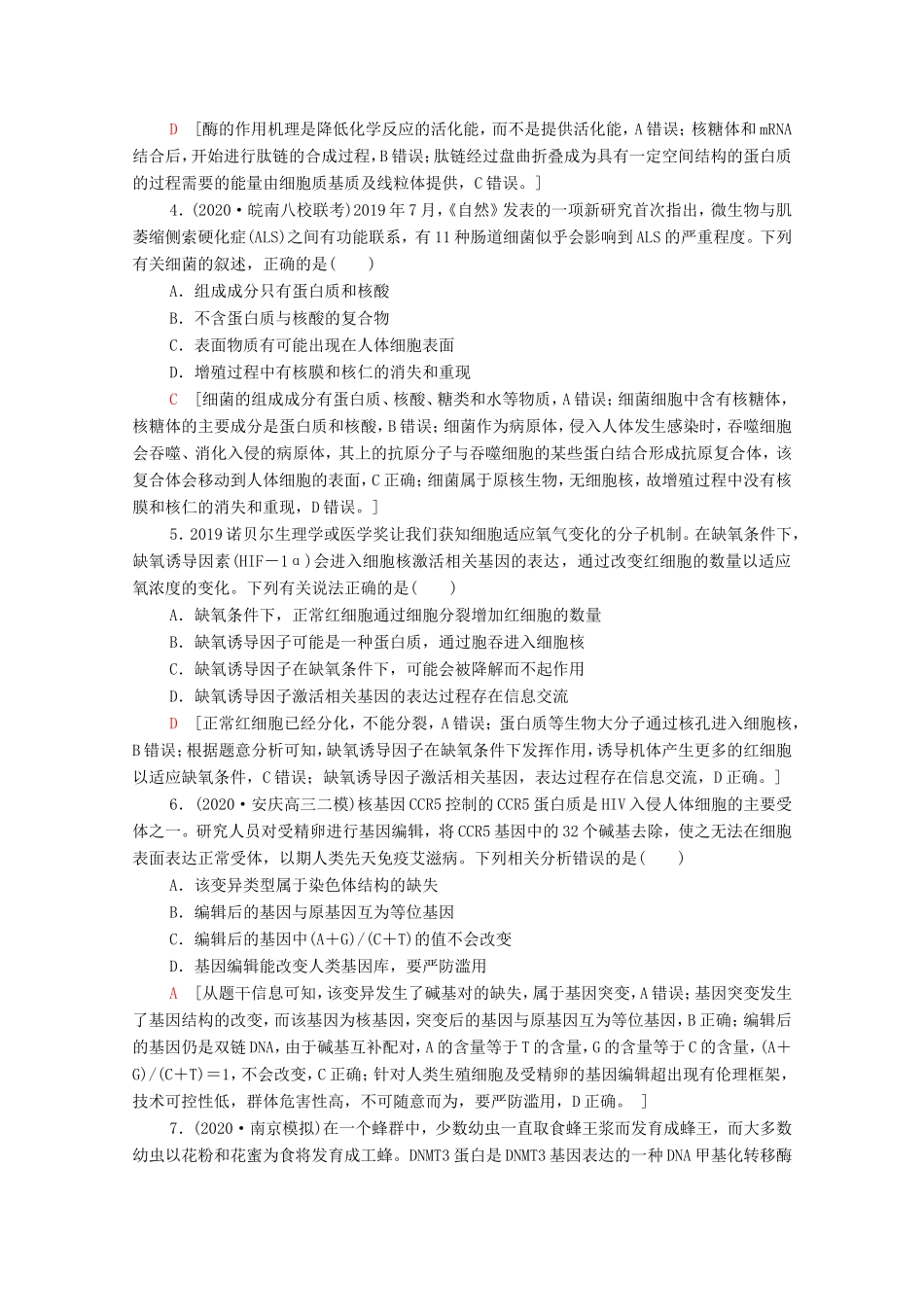

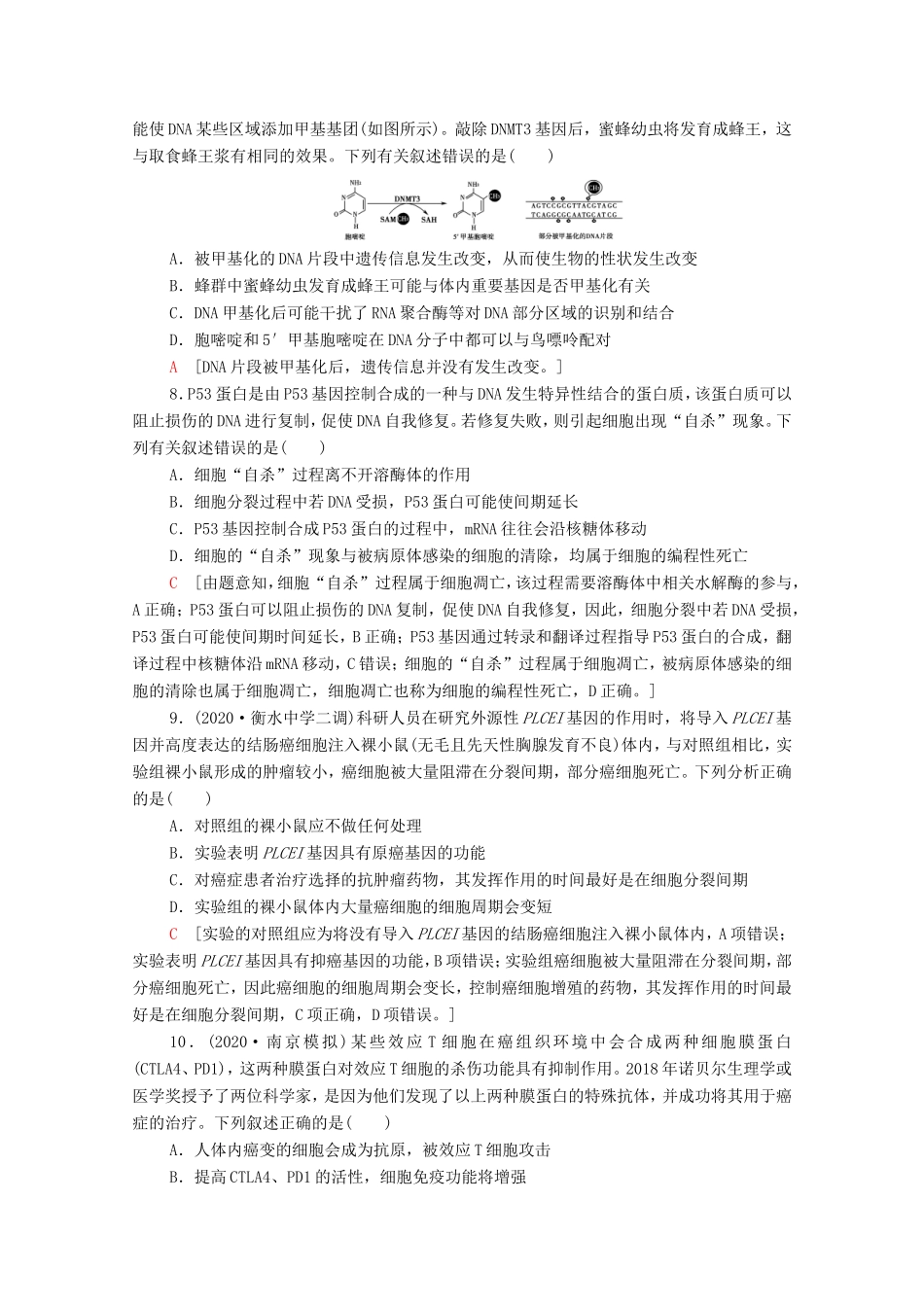

命题热点预测练(二)生物与科技(时间:40分钟分值:100分)一、选择题(每小题6分,共60分)1.(2020·赣州高三模拟)2018年中国科学家通过过程甲创建出国际首例人造单染色体酵母细胞(SY14酵母菌)。端粒是线型染色体末端的保护结构,天然酿酒酵母具有32个端粒。下列叙述正确的是()A.SY14酵母菌只有1个端粒B.过程甲只发生了染色体数目变异C.SY14酵母菌的染色体DNA不含多对等位基因D.过程甲说明染色体三维结构改变则基因无法表达发生了巨变C[SY14酵母菌只有1条染色体,有2个端粒,A项错误;16条染色体拼接成1条染色体,发生了染色体结构变异和染色体数目变异,B项错误;一倍体的酿酒酵母通常不含等位基因,故SY14酵母菌的染色体DNA不含多对等位基因,C项正确;过程甲染色体三维结构发生了巨变,但SY14酵母菌仍具有生物学活性,基因仍能正常表达,D项错误。]2.(2020·烟台一模)科学家从动物的胰脏中分离到一类低分子量的蛋白质(Ub),能为细胞中的异常蛋白(靶蛋白)贴上“标签”,被贴标签的靶蛋白随即被蛋白酶水解,其过程如下图所示,相关说法错误的是()A.Ub为靶蛋白贴标签的过程需要消耗能量B.靶蛋白水解过程与人消化道内蛋白质水解过程不同C.Ub在靶蛋白水解过程中起到催化作用D.Ub在维持细胞内部环境稳态的过程中有重要作用C[Ub为靶蛋白贴标签的过程需要ATP分解产生AMP和Pi,消耗了能量,A项正确;靶蛋白水解过程中消耗了ATP,人消化道内蛋白质水解不消耗ATP,B项正确;Ub在靶蛋白水解过程中起到标记作用,不是起催化作用,C项错误;Ub在清除细胞内的异常蛋白,维持细胞内部环境稳态的过程中有重要作用,D项正确。]3.(2020·湘赣皖十五校高三联考)科学家利用改进的核磁共振(NMR)光谱技术,成功跟踪到人体细胞中超氧化物歧化酶1由肽链经过盘曲折叠成为具有一定空间结构蛋白质的过程。下列叙述中正确的是()A.超氧化物歧化酶1可以通过为化学反应提供活化能来提高化学反应速率B.核糖体与超氧化物歧化酶1基因结合后,开始进行肽链的合成过程C.肽链经过盘曲折叠成为具有一定空间结构的蛋白质的过程需要的能量仅由线粒体提供D.将超氧化物歧化酶1基因转移到大肠杆菌后,新合成的肽链可能不能正常进行折叠等过程D[酶的作用机理是降低化学反应的活化能,而不是提供活化能,A错误;核糖体和mRNA结合后,开始进行肽链的合成过程,B错误;肽链经过盘曲折叠成为具有一定空间结构的蛋白质的过程需要的能量由细胞质基质及线粒体提供,C错误。]4.(2020·皖南八校联考)2019年7月,《自然》发表的一项新研究首次指出,微生物与肌萎缩侧索硬化症(ALS)之间有功能联系,有11种肠道细菌似乎会影响到ALS的严重程度。下列有关细菌的叙述,正确的是()A.组成成分只有蛋白质和核酸B.不含蛋白质与核酸的复合物C.表面物质有可能出现在人体细胞表面D.增殖过程中有核膜和核仁的消失和重现C[细菌的组成成分有蛋白质、核酸、糖类和水等物质,A错误;细菌细胞中含有核糖体,核糖体的主要成分是蛋白质和核酸,B错误;细菌作为病原体,侵入人体发生感染时,吞噬细胞会吞噬、消化入侵的病原体,其上的抗原分子与吞噬细胞的某些蛋白结合形成抗原复合体,该复合体会移动到人体细胞的表面,C正确;细菌属于原核生物,无细胞核,故增殖过程中没有核膜和核仁的消失和重现,D错误。]5.2019诺贝尔生理学或医学奖让我们获知细胞适应氧气变化的分子机制。在缺氧条件下,缺氧诱导因素(HIF-1α)会进入细胞核激活相关基因的表达,通过改变红细胞的数量以适应氧浓度的变化。下列有关说法正确的是()A.缺氧条件下,正常红细胞通过细胞分裂增加红细胞的数量B.缺氧诱导因子可能是一种蛋白质,通过胞吞进入细胞核C.缺氧诱导因子在缺氧条件下,可能会被降解而不起作用D.缺氧诱导因子激活相关基因的表达过程存在信息交流D[正常红细胞已经分化,不能分裂,A错误;蛋白质等生物大分子通过核孔进入细胞核,B错误;根据题意分析可知,缺氧诱导因子在缺氧条件下发挥作用,诱导机体产生更多的红细胞以适应缺氧条件,C错误;缺氧诱导因子激活相关基因,表达过程存在信息交流,D正确。]6.(2020·安庆高三二模)核基因CCR5控制的CCR5...