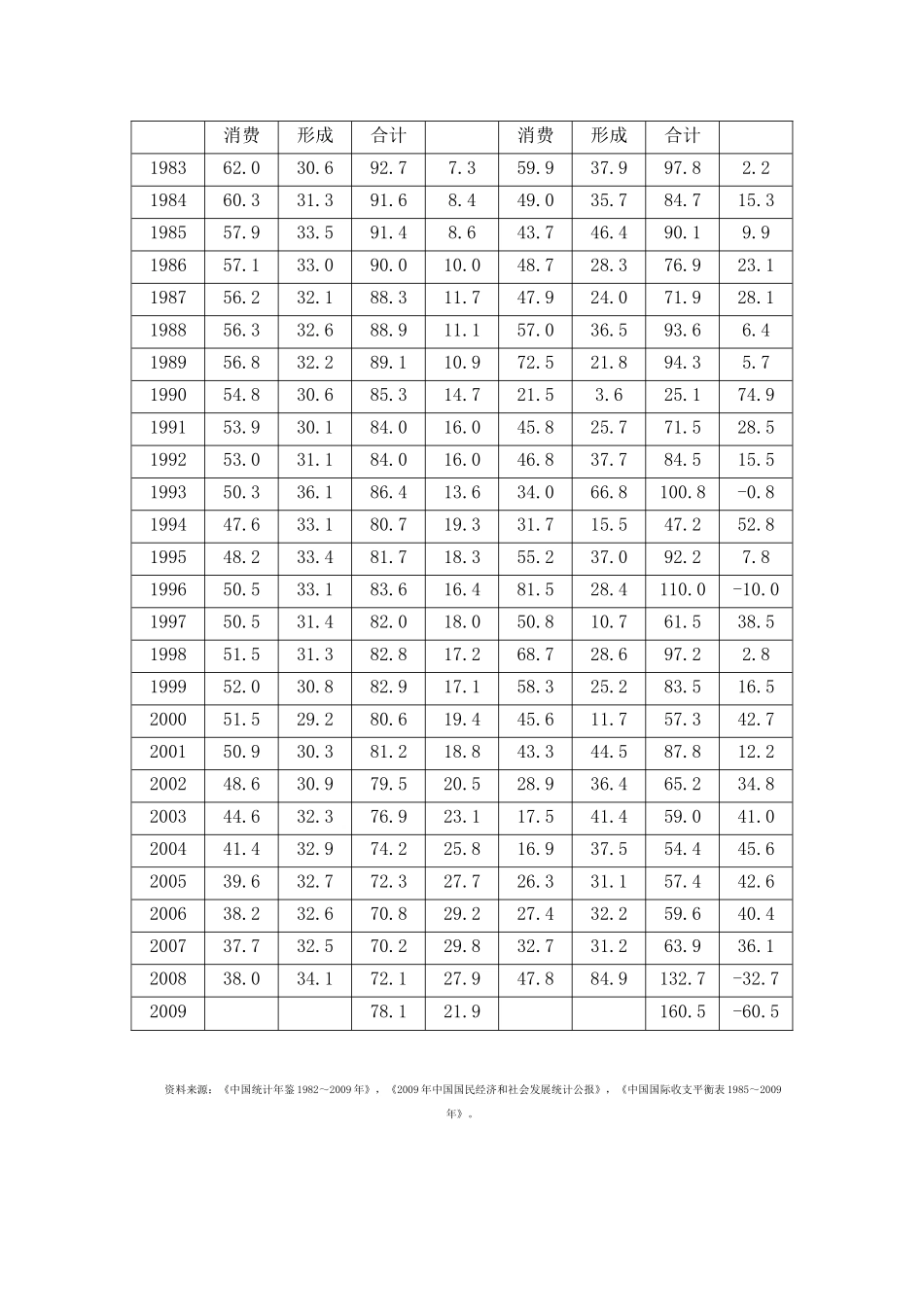

我国宏观经济形势判断的基本逻辑——国际金融危机以来的回顾与反思2010-12-6内容摘要:国际金融危机揭示了我国经济体制和发展方式上存在的一些深层次问题。宏观经济形势的判断应与对我国经济体制的深刻理解相结合,与对宏观经济运行机制的全面认识相结合。当前亟需系统总结在应对这次危机的过程中,我国经济运行所显现出的基本逻辑及其深层次原因,改进宏观经济形势分析,改善宏观调控。关键词:宏观经济形势,经济社会体制,宏观调控国际金融危机爆发以后,世界经济深度衰退,我国出口大幅下降,部分企业倒闭,农民工大批返乡,经济增速出现“断崖”式下滑。2008年底,政府实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,启动了两年新增4万亿元的经济刺激计划,在外需不足的情况下有效扩大了内需,成功度过了近十年来最为困难的时期。这次危机对我国宏观经济运行形成较大冲击,同时也揭示了我国经济体制和发展方式存在的一些深层次问题。系统总结在应对危机过程中我国经济运行所显现出的基本逻辑及其深层次原因,有利于改进宏观经济形势分析,改善宏观调控。一、对我国经济增长模式和动力机制的认识在2008年底积极财政政策实施之始,社会各界对刺激计划在拉动经济增长和推动资产泡沫方面的政策效果普遍估计不足,这说明各界对中国经济增长模式和动力机制存在认识不清的问题。当前关于中国经济增长模式的看法主要有两种,一种认为中国是出口依赖型模式,通过实行重商主义的战略,维持低汇率,低估能源、土地和劳动力成本,高度依赖出口和投资,在国内消费需求不足的情况下把产能过剩向全球输出,形成了较严重的内外部失衡。另一种观点则认为,中国是内需为主的发展模式,每一阶段经济增长引擎的切换都是沿着居民消费结构升级路径展开的,上世纪80年代的轻纺,90年代的家电,2000年以来的汽车、地产,每次主导产业升级与经济增长浪潮都是在居民从“衣食”到“耐用品”再到“住行”的消费结构升级带动下实现的。对我国经济增长动力结构的认识直接关系到对我国宏观调控空间和力度的判断。我们认为,中国经济增长动力具有“双轮驱动”的基本特征。中国经济增长模式既不是过度依赖外需的小国出口导向型模式,也不是完全以内需为主的大国封闭经济体模式,而是具有混合型特征。随着中国对外开放不断深化,我国经济的外贸依存度大幅提高,外部冲击对经济增长的影响越来越大。但是,我国经济发展并没有表现出严重依赖外需的出口主导型模式的特征。近年来我国出口增长很快,但人均水平偏低;出口规模很大,但加工贸易占一半。同时,我国作为一个大国经济体,拥有13亿人口的广阔市场,城市化率2009年仅为46.6%,处在城市化快速推进的发展阶段,内需扩张潜力巨大。表1中国三大需求比重与贡献(%)年份三大需求占总需求的比重三大需求对总需求的贡献率内需外需内需外需最终资本内需出口最终资本内需出口消费形成合计消费形成合计198362.030.692.77.359.937.997.82.2198460.331.391.68.449.035.784.715.3198557.933.591.48.643.746.490.19.9198657.133.090.010.048.728.376.923.1198756.232.188.311.747.924.071.928.1198856.332.688.911.157.036.593.66.4198956.832.289.110.972.521.894.35.7199054.830.685.314.721.53.625.174.9199153.930.184.016.045.825.771.528.5199253.031.184.016.046.837.784.515.5199350.336.186.413.634.066.8100.8-0.8199447.633.180.719.331.715.547.252.8199548.233.481.718.355.237.092.27.8199650.533.183.616.481.528.4110.0-10.0199750.531.482.018.050.810.761.538.5199851.531.382.817.268.728.697.22.8199952.030.882.917.158.325.283.516.5200051.529.280.619.445.611.757.342.7200150.930.381.218.843.344.587.812.2200248.630.979.520.528.936.465.234.8200344.632.376.923.117.541.459.041.0200441.432.974.225.816.937.554.445.6200539.632.772.327.726.331.157.442.6200638.232.670.829.227.432.259.640.4200737.732.570.229.832.731.263.936.1200838.034.172.127.947.884.9132.7-32.7200978.121.9160.5-60.5资料来源:《中国统计年鉴1982~2009年》,《20...