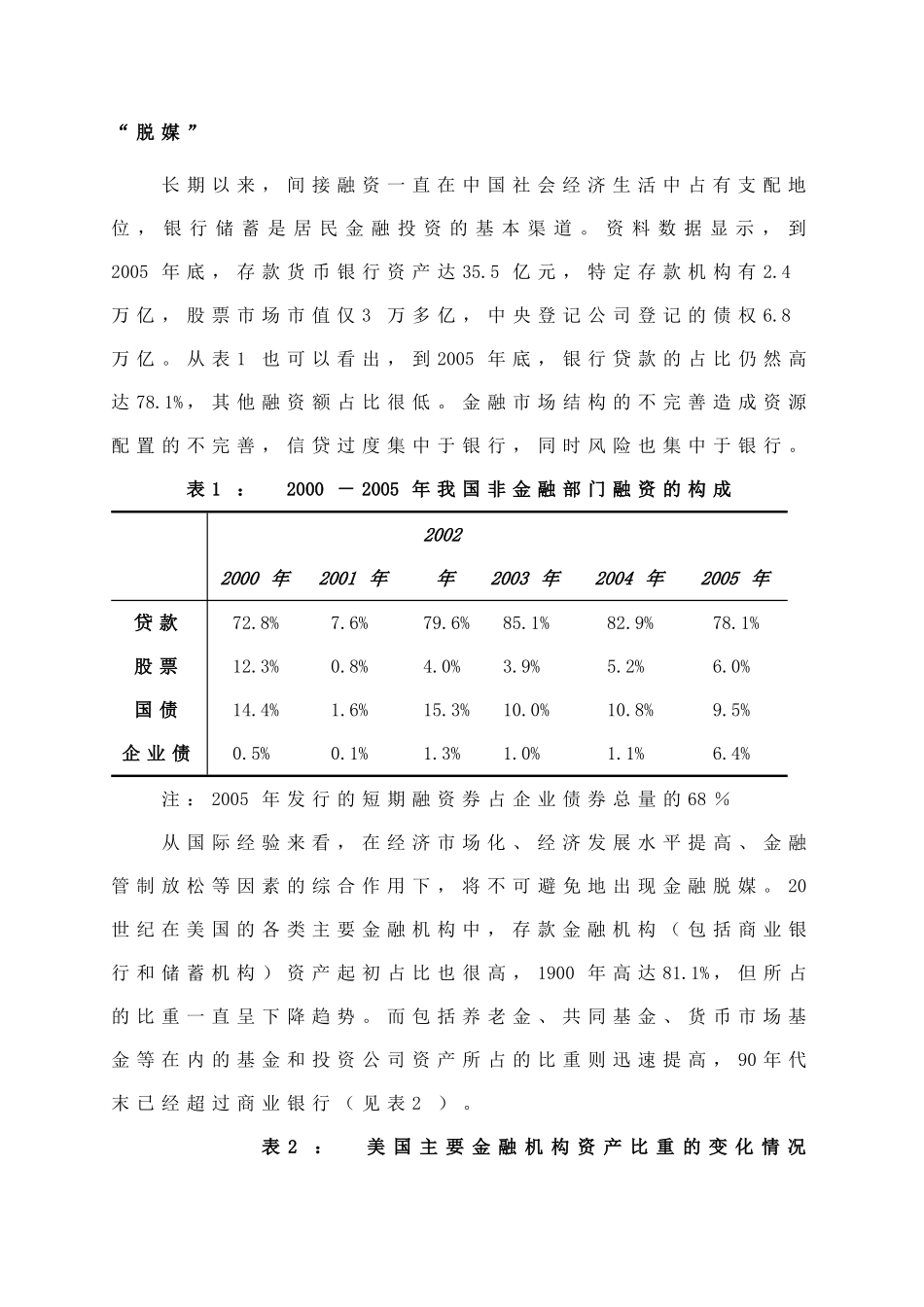

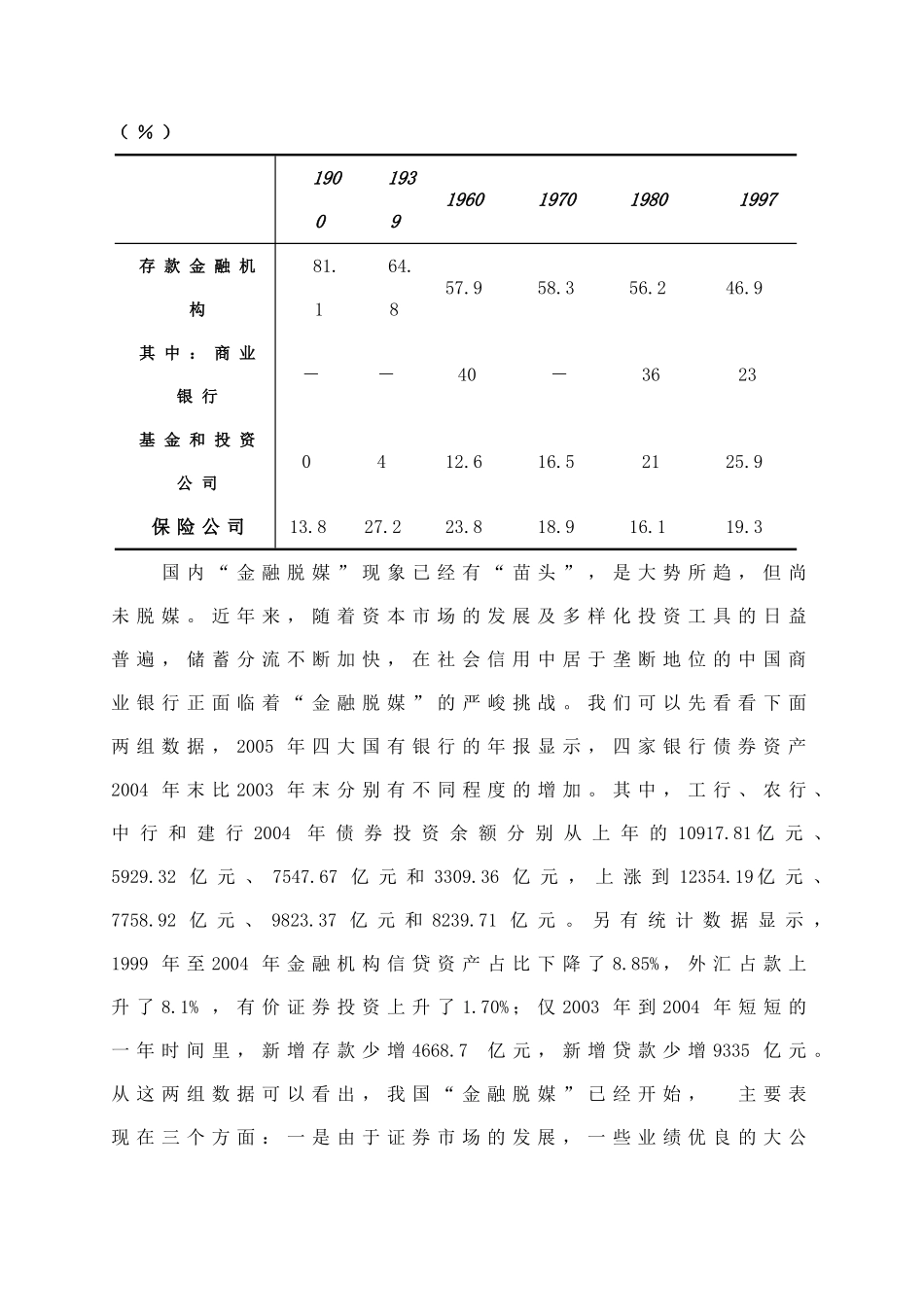

“金融脱媒”对商业银行的影响及应对策略杨小亮李奋娜一、关于“金融脱媒”自20世纪80年代以来,随着直接融资的发展,银行失去了其融资主导地位,利差收入减少,依靠传统的业务难以维持生存,产生了所谓的“金融脱媒”现象。随着金融改革的逐步深化,我国股票和债券市场的制度性变革方向已趋完成,制度性问题基本得以解决,资金的结构发生变化,直接融资逐渐上升,以银行信贷为主的间接融资比重下降,中国商业银行也面临着“金融脱媒”现象。在这种情况下,不管是学术界还是实务界都开始着手研究“金融脱媒”。“金融脱媒”概念始于上世纪60年代的美国,我国现有的研究文献没有一个统一的概念,但基本形成两种观点。一种观点认为,金融脱媒又可称为“非中介化”,是指资金的融通、支付等活动更多地直接通过证券市场进行,从而降低以商业银行为主体的传统中介在金融体系中的重要程度。唐旭等人研究认为,金融脱媒狭义指存在定期存款利率上限管制条件下,货币市场利率水平高于存款机构可支付存款利率水平之上时,存款机构的存款资金就会大量流向货币市场工具的现象。广义指不仅是存款资金流向高息资产,而且指资金使用方不再经过金融中介,直接在货币市场发行短期债务工具的行为。主要表现为:储蓄资产在社会金融资产中所占的比重持续下降及由此引发的社会融资方式由间接融资为主向直、间接融资并重转换的过程。当前,随着金融体制改革的进一步深化和相关政策措施的逐步落实,我国金融脱媒的长期趋势已基本确立并将加速发展。二、对我国“金融脱媒”的基本判断:趋势已形成,但尚未“脱媒”长期以来,间接融资一直在中国社会经济生活中占有支配地位,银行储蓄是居民金融投资的基本渠道。资料数据显示,到2005年底,存款货币银行资产达35.5亿元,特定存款机构有2.4万亿,股票市场市值仅3万多亿,中央登记公司登记的债权6.8万亿。从表1也可以看出,到2005年底,银行贷款的占比仍然高达78.1%,其他融资额占比很低。金融市场结构的不完善造成资源配置的不完善,信贷过度集中于银行,同时风险也集中于银行。表1:2000-2005年我国非金融部门融资的构成2000年2001年2002年2003年2004年2005年贷款72.8%7.6%79.6%85.1%82.9%78.1%股票12.3%0.8%4.0%3.9%5.2%6.0%国债14.4%1.6%15.3%10.0%10.8%9.5%企业债0.5%0.1%1.3%1.0%1.1%6.4%注:2005年发行的短期融资券占企业债券总量的68%从国际经验来看,在经济市场化、经济发展水平提高、金融管制放松等因素的综合作用下,将不可避免地出现金融脱媒。20世纪在美国的各类主要金融机构中,存款金融机构(包括商业银行和储蓄机构)资产起初占比也很高,1900年高达81.1%,但所占的比重一直呈下降趋势。而包括养老金、共同基金、货币市场基金等在内的基金和投资公司资产所占的比重则迅速提高,90年代末已经超过商业银行(见表2)。表2:美国主要金融机构资产比重的变化情况(%)190019391960197019801997存款金融机构81.164.857.958.356.246.9其中:商业银行--40-3623基金和投资公司0412.616.52125.9保险公司13.827.223.818.916.119.3国内“金融脱媒”现象已经有“苗头”,是大势所趋,但尚未脱媒。近年来,随着资本市场的发展及多样化投资工具的日益普遍,储蓄分流不断加快,在社会信用中居于垄断地位的中国商业银行正面临着“金融脱媒”的严峻挑战。我们可以先看看下面两组数据,2005年四大国有银行的年报显示,四家银行债券资产2004年末比2003年末分别有不同程度的增加。其中,工行、农行、中行和建行2004年债券投资余额分别从上年的10917.81亿元、5929.32亿元、7547.67亿元和3309.36亿元,上涨到12354.19亿元、7758.92亿元、9823.37亿元和8239.71亿元。另有统计数据显示,1999年至2004年金融机构信贷资产占比下降了8.85%,外汇占款上升了8.1%,有价证券投资上升了1.70%;仅2003年到2004年短短的一年时间里,新增存款少增4668.7亿元,新增贷款少增9335亿元。从这两组数据可以看出,我国“金融脱媒”已经开始,主要表现在三个方面:一是由于证券市场的发展,一些业绩优良的大公司通过股票或债券市场融资,对银行的依赖性逐步降低,银行公司客户群体的...