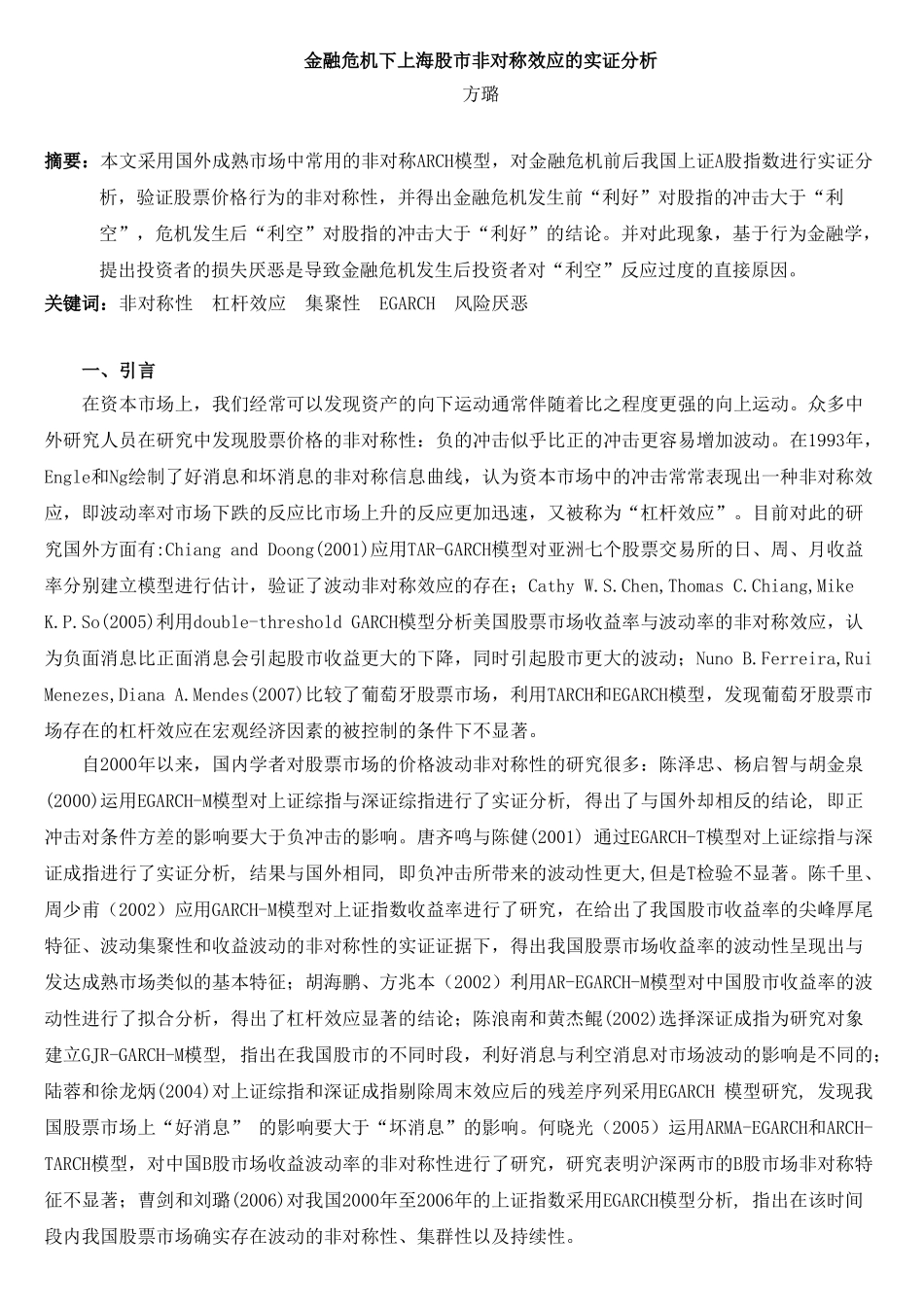

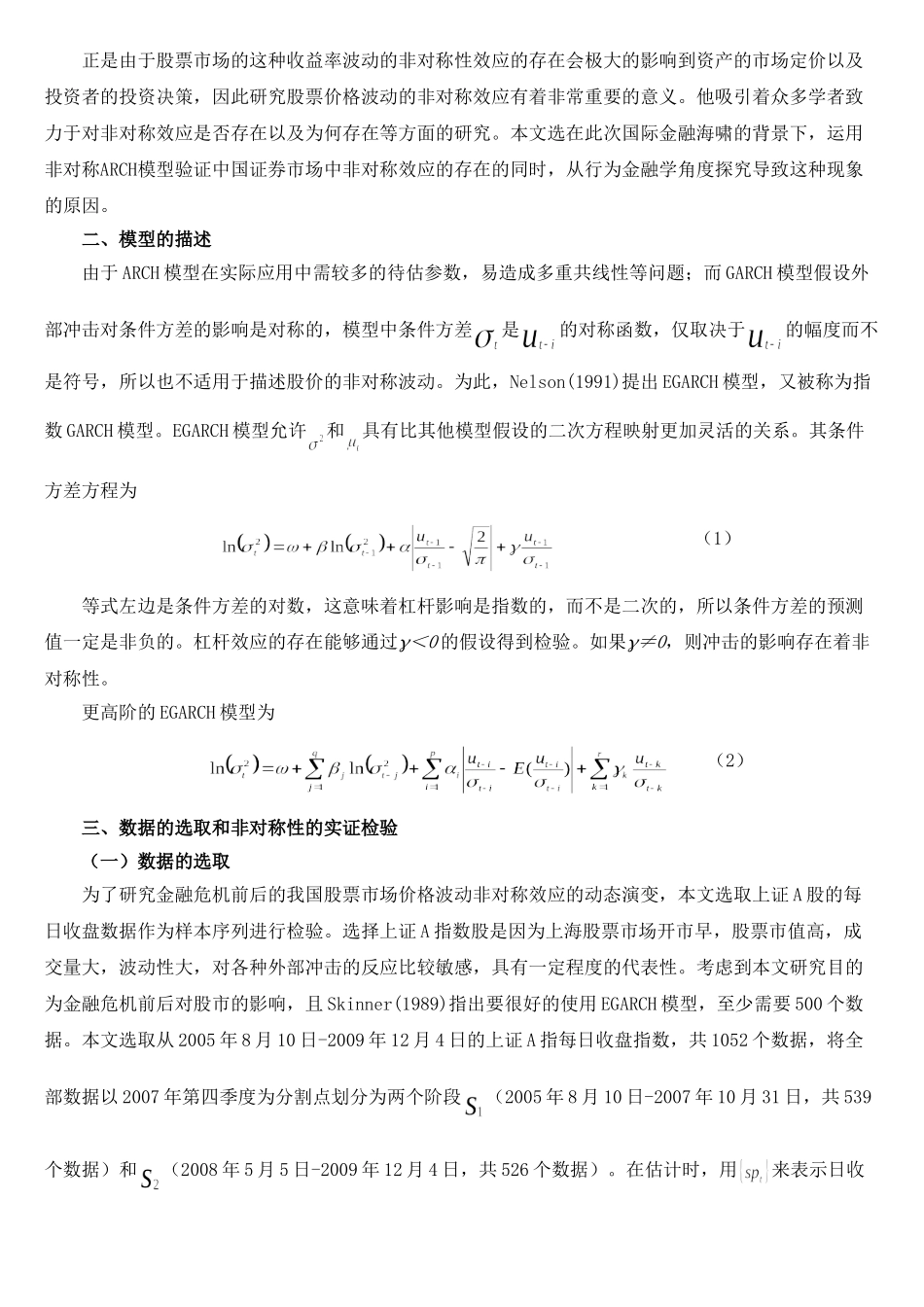

金融危机下上海股市非对称效应的实证分析方璐摘要:本文采用国外成熟市场中常用的非对称ARCH模型,对金融危机前后我国上证A股指数进行实证分析,验证股票价格行为的非对称性,并得出金融危机发生前“利好”对股指的冲击大于“利空”,危机发生后“利空”对股指的冲击大于“利好”的结论。并对此现象,基于行为金融学,提出投资者的损失厌恶是导致金融危机发生后投资者对“利空”反应过度的直接原因。关键词:非对称性杠杆效应集聚性EGARCH风险厌恶一、引言在资本市场上,我们经常可以发现资产的向下运动通常伴随着比之程度更强的向上运动。众多中外研究人员在研究中发现股票价格的非对称性:负的冲击似乎比正的冲击更容易增加波动。在1993年,Engle和Ng绘制了好消息和坏消息的非对称信息曲线,认为资本市场中的冲击常常表现出一种非对称效应,即波动率对市场下跌的反应比市场上升的反应更加迅速,又被称为“杠杆效应”。目前对此的研究国外方面有:ChiangandDoong(2001)应用TAR-GARCH模型对亚洲七个股票交易所的日、周、月收益率分别建立模型进行估计,验证了波动非对称效应的存在;CathyW.S.Chen,ThomasC.Chiang,MikeK.P.So(2005)利用double-thresholdGARCH模型分析美国股票市场收益率与波动率的非对称效应,认为负面消息比正面消息会引起股市收益更大的下降,同时引起股市更大的波动;NunoB.Ferreira,RuiMenezes,DianaA.Mendes(2007)比较了葡萄牙股票市场,利用TARCH和EGARCH模型,发现葡萄牙股票市场存在的杠杆效应在宏观经济因素的被控制的条件下不显著。自2000年以来,国内学者对股票市场的价格波动非对称性的研究很多:陈泽忠、杨启智与胡金泉(2000)运用EGARCH-M模型对上证综指与深证综指进行了实证分析,得出了与国外却相反的结论,即正冲击对条件方差的影响要大于负冲击的影响。唐齐鸣与陈健(2001)通过EGARCH-T模型对上证综指与深证成指进行了实证分析,结果与国外相同,即负冲击所带来的波动性更大,但是T检验不显著。陈千里、周少甫(2002)应用GARCH-M模型对上证指数收益率进行了研究,在给出了我国股市收益率的尖峰厚尾特征、波动集聚性和收益波动的非对称性的实证证据下,得出我国股票市场收益率的波动性呈现出与发达成熟市场类似的基本特征;胡海鹏、方兆本(2002)利用AR-EGARCH-M模型对中国股市收益率的波动性进行了拟合分析,得出了杠杆效应显著的结论;陈浪南和黄杰鲲(2002)选择深证成指为研究对象建立GJR-GARCH-M模型,指出在我国股市的不同时段,利好消息与利空消息对市场波动的影响是不同的;陆蓉和徐龙炳(2004)对上证综指和深证成指剔除周末效应后的残差序列采用EGARCH模型研究,发现我国股票市场上“好消息”的影响要大于“坏消息”的影响。何晓光(2005)运用ARMA-EGARCH和ARCH-TARCH模型,对中国B股市场收益波动率的非对称性进行了研究,研究表明沪深两市的B股市场非对称特征不显著;曹剑和刘璐(2006)对我国2000年至2006年的上证指数采用EGARCH模型分析,指出在该时间段内我国股票市场确实存在波动的非对称性、集群性以及持续性。正是由于股票市场的这种收益率波动的非对称性效应的存在会极大的影响到资产的市场定价以及投资者的投资决策,因此研究股票价格波动的非对称效应有着非常重要的意义。他吸引着众多学者致力于对非对称效应是否存在以及为何存在等方面的研究。本文选在此次国际金融海啸的背景下,运用非对称ARCH模型验证中国证券市场中非对称效应的存在的同时,从行为金融学角度探究导致这种现象的原因。二、模型的描述由于ARCH模型在实际应用中需较多的待估参数,易造成多重共线性等问题;而GARCH模型假设外部冲击对条件方差的影响是对称的,模型中条件方差是的对称函数,仅取决于的幅度而不是符号,所以也不适用于描述股价的非对称波动。为此,Nelson(1991)提出EGARCH模型,又被称为指数GARCH模型。EGARCH模型允许和具有比其他模型假设的二次方程映射更加灵活的关系。其条件方差方程为(1)等式左边是条件方差的对数,这意味着杠杆影响是指数的,而不是二次的,所以条件方差的预测值一定是非负的。杠杆效应的存在能够通过<0的假设得到检验。如果≠0...