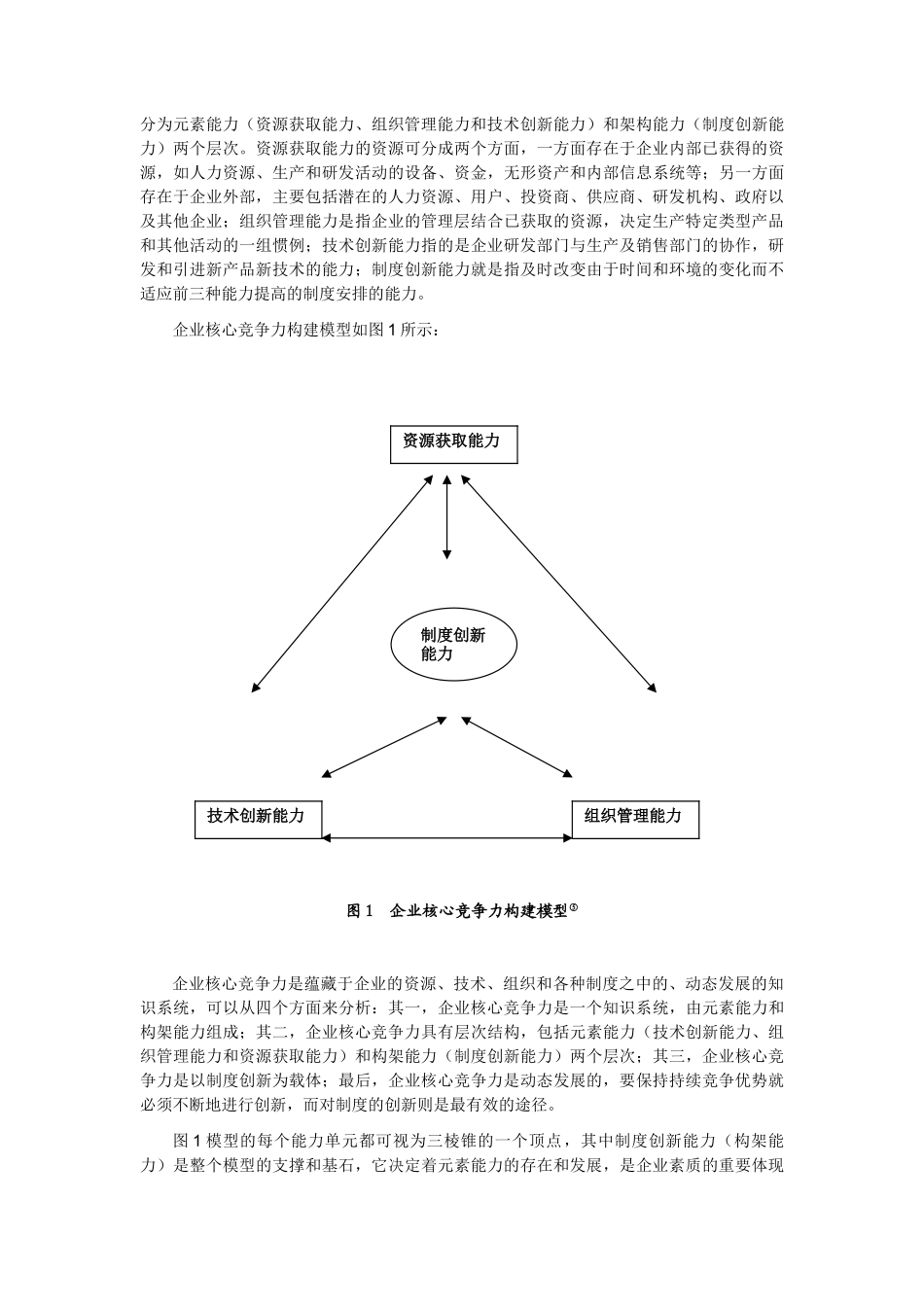

基于制度创新视角的国有企业核心竞争力研究应炬锋(吉林大学中国国有经济研究中心,吉林长春130012)摘要:核心竞争力是现代企业的所有能力中最重要、最关键和最根本的,它的强弱决定了一个企业在市场竞争中的地位和命运。本文从制度创新的角度出发,结合加强企业的资源获取能力、组织能力和技术创新能力的论述,勾勒出一个形成核心竞争力的模型,并把制度创新能力作为构架能力,其他三个能力作为元素能力进行分析。文章结合国有企业竞争力建设的现状和制度问题,从制度创新角度,就如何整合培育三大元素能力,实现国有企业核心竞争力的形成进行阐述。关键词:制度创新;核心竞争力;国有企业中图分类号:F248文献标识码:A核心竞争力是当前企业发展的关键问题,因为这是企业所有能力中最重要、最关键和最根本的。国有企业改革到今天已经进入到一个前所未有的艰难境地,而国企核心竞争力的现状令人堪忧,最近理论界就产权制度改革问题也展开了激烈的讨论,这一问题的解决已经成为国企改革成功的前提因素,但产权制度问题的解决只是形成国有企业核心竞争力的必要条件,不是充分条件。所以,我们在强调产权改革的同时,还要研究国有企业操作层次上的一些因素,本文的研究重点就放在目前的外部制度框架下,国有企业如何通过对组织管理制度的改革来培育国有企业的核心竞争力。一、企业核心竞争力的理论溯源(一)核心竞争力理论发展新古典经济学一直将企业视为一个黑箱,直至以科斯(Coase.R.H.)为代表的新制度经济学派才将经济的细胞——企业作为研究的对象,从市场与企业的关系角度将企业理论研究向前推进了一大步,提出了交易成本理论、产权理论、委托代理理论等,并将最小分析领域拓展到企业中的个人。随着人类社会的不断前进,信息技术得到迅猛发展,特别是新型企业的涌现与其打破常规的发展速度与模式,需要一种新的企业理论对之进行解释,企业核心能力理论应运而生。核心竞争能力理论可追溯到斯密(AdamSmith)的分工理论,正是由于各项专业决策的出现,知识才逐步走向专业化。1925年,马歇尔将分工理论和差异化思想引入到企业的能力理论中,促进了现代企业管理理论的发展和飞跃。继马歇尔之后的另一位企业能力理论研究者塞兹尼克(Selznick)于1957年在其《行政管理中的领导行为》一书中提出通过“自我构建”、“自我建立”而积累起来的“特殊能力”的这样一种“特殊的自我创造积累理论”,被视为企业能力理论另一重要先驱。1959年彭罗斯(Penrose)在其出版的《企业成长论》一书中提出了企业内在成长论的思想,他认为企业资源和能力是构成企业经济效益的稳固基础。企业不仅是一个管理单位,还是一个具有不同用途,且随着时间推移由管理决策决定的生产性资源的集合体,彭罗斯的研究为后来核心竞争能力以资源为基础的理论奠定了基础。20世纪80年代中期,西方掀起了一股深入发掘企业竞争优势的特殊源泉的热潮。1990年,普拉哈拉德和哈梅尔(Prahalad&Hamel)第一次正式提出了“核心竞争能力”的概念。①此后,企业界和理论界掀起了研究和培养核心竞争能力的高潮,从不同角度对核心竞争力进行研究,这些研究对核心竞争能力理论的形成起了重要的推动作用。目前,核心竞争能力的主要研究流派有以杰伊·巴尼(JayB.Barney)为代表资源流派;以普拉哈拉德和哈梅尔为代表的技术创新流派;以巴顿(Barton)为代表的知识流派;以彼得·圣吉为代表的组织流派;以拉法(Raffa)为代表的文化流派以及以哈默和钱佩(Hammer&Champy)为代表的流程流派等。另外,我国也有学者从知识的角度认为核心能力是一种方法性的初级知识,可以创造价值,从资产的角度认为核心能力是无形资产和智力资产中的关键部分,反映了企业的本质。(二)核心竞争力的概念核心竞争力在形式逻辑上是一个主体性概念。因此,比较的对象是明确的,即与国内或国外同类企业的竞争能力相比较。在国内外学术界,核心竞争理论尚未形成统一的看法。但是,有一点可以肯定,即核心竞争力是能够显著实现顾客看重的价值要求、在领域内先进于竞争对手、不易被竞争对手所模仿的、遵循而又突破惯例的、使企业持续发展的能力即核心竞争力在满足顾客...