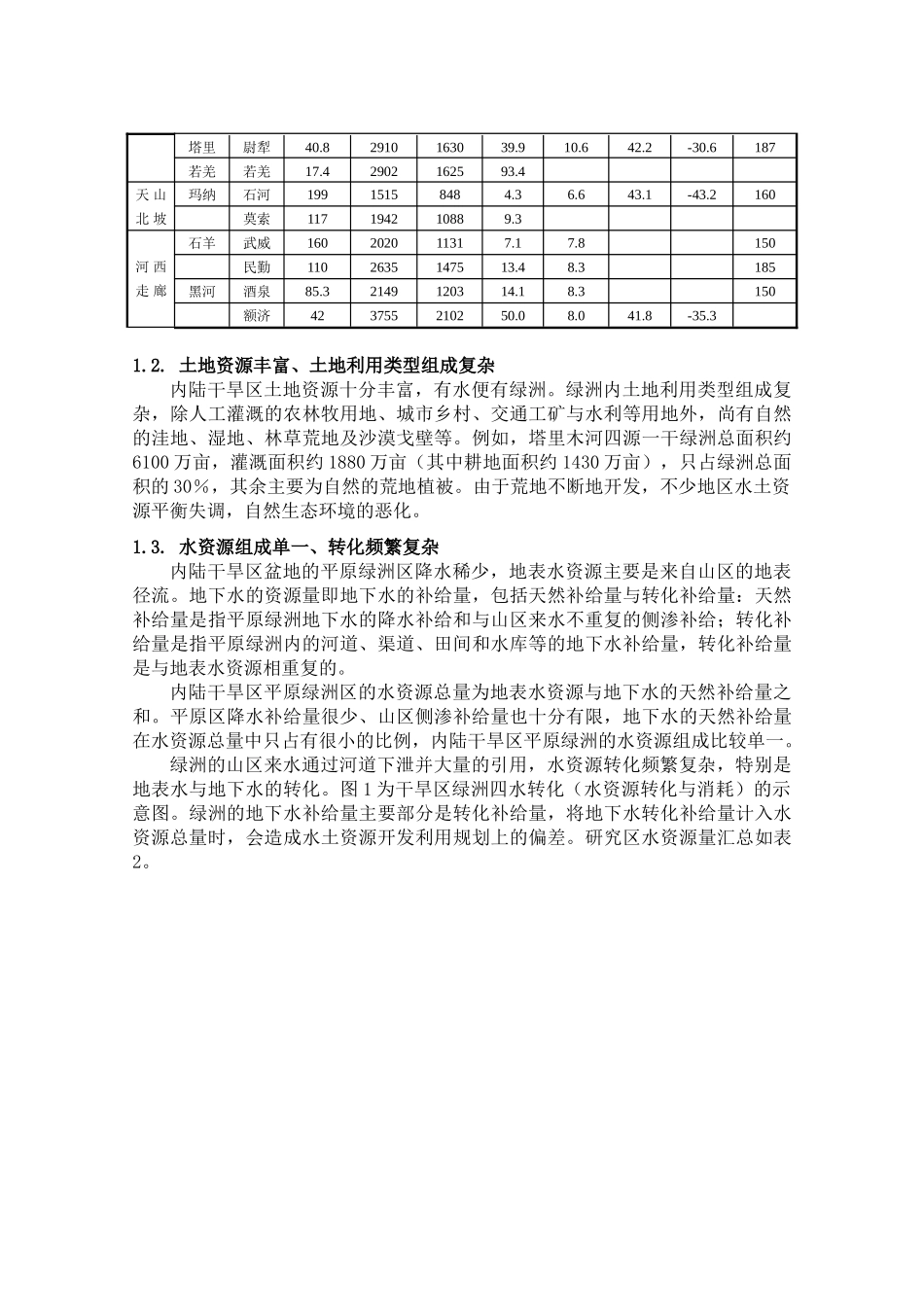

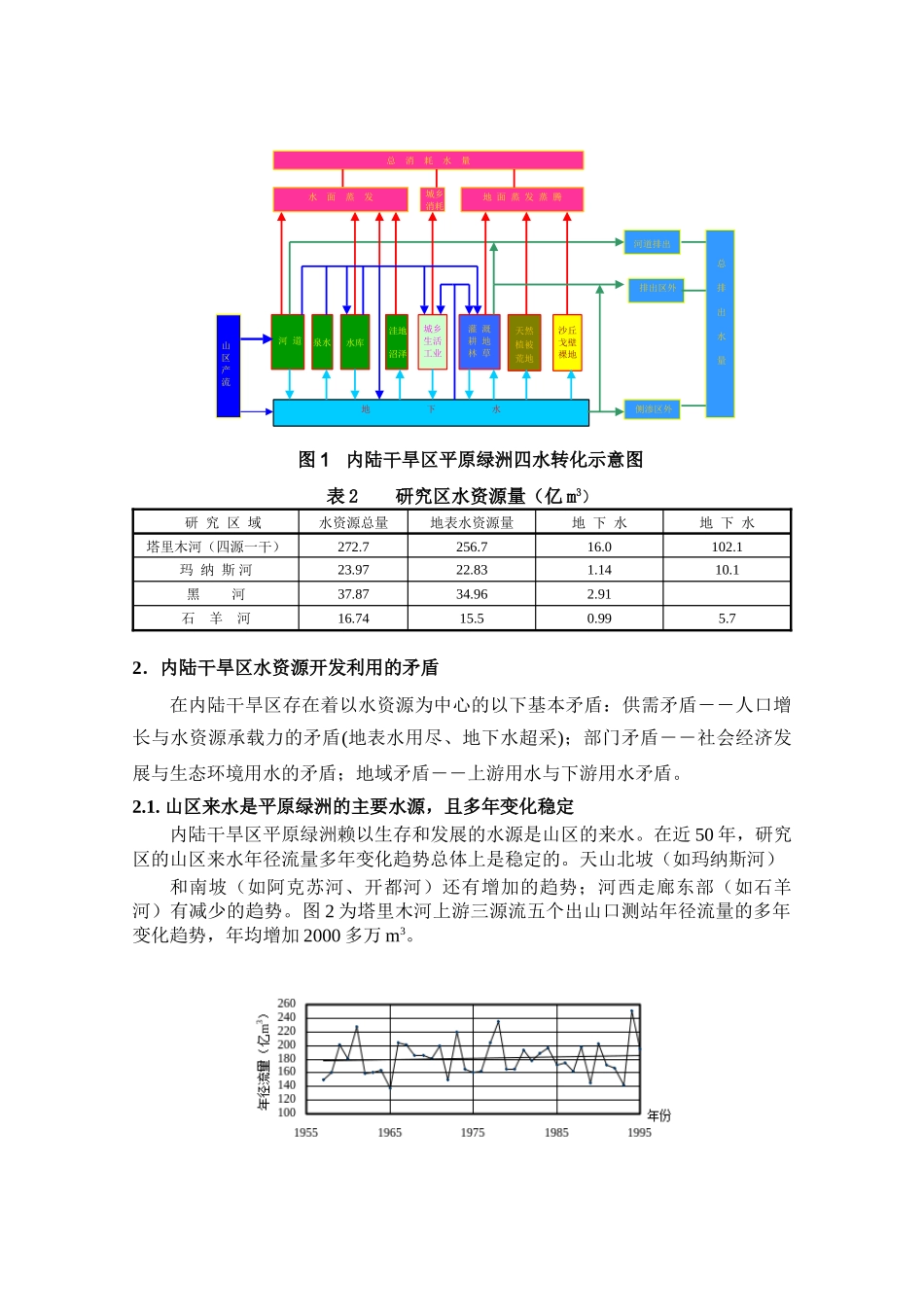

内陆干旱平原区水资源利用与土地荒漠化雷志栋杨诗秀王忠静尚松浩摘要:本文根据对中国西部内陆河的典型区域(塔里木河流域、天山北坡,河西走廊的黑河与石羊河)进行的考察和初步研究,分析了在干旱的气候与沙漠的自然条件下,由于社会经济发展的人类活动,水资源的开发利用已超过了其承载力,加剧了这些地区的土地荒漠化的发展趋势,对于土地荒漠化防治和生态环境建设提出了建议。中国内陆干旱区总面积约253万km2,占国土面积约1/4,主要分布在贺兰山以西的西北地区,其中大型内陆河盆地有塔里木盆地、准噶尔盆地、土哈盆地、柴达木盆地、青海湖盆地与河西走廊。各盆地都为高山环绕,除青海湖盆地外,盆地的中心都是沙漠。本文以下以塔里木盆地的塔里木河流域,准噶尔盆地的天山北坡经济带(以玛纳斯河流域为主),河西走廊的黑河流域和石羊河流域为重点(文中称为研究区),分析其水资源利用特点与土地荒漠化问题。1.内陆干旱平原区水土资源利用特点内陆干旱区不同于湿润区与半干旱区,在气候、土地利用类型、水资源的组成与转化等方面具有鲜明的特点。内陆干旱区的水资源承载力相对较低、生态环境十分脆弱、社会经济发展与生态环境的保护对水资源的竞争十分剧烈。1.1.降水稀少、蒸发强烈内陆干旱区的山区降水量相对较大(400~800mm),是主要的产水区。平原区是人类生产生活聚集区,是水资源的消耗区与散失区,降水稀少,蒸发强烈,气候极为干旱。干旱指数是反映气候干旱程度的指标,以年蒸发能力与年降水量P之比表示。研究区代表性气象站的干旱指数如表1。一般认为,干旱指数在0.5~1时为湿润区、1~3为半湿润区、3~5为半干旱区,5~10为干旱区、大于10为严重干旱或极端干旱区。由表列结果说明,天山北坡的玛纳斯河平原绿洲为干旱区,河西走廊与塔里木盆地的平原绿洲为严重干旱区,石羊河的民勤、黑河的额济纳旗和塔里木河的下游等地区是极端干旱的地区。表1内陆干旱研究区代表性气象站的干旱指数区域流域气象年降年蒸年水面干旱年平均年极端年极端无霜期塔里木盆地阿克阿克621890105217.09.940.7-27.6188叶尔莎车43.12245125729.211.441.5-29.5212和田和田332640137841.812.240.6-21.6224塔里尉犁40.82910163039.910.642.2-30.6187若羌若羌17.42902162593.4天山北坡玛纳石河19915158484.36.643.1-43.2160莫索117194210889.3河西走廊石羊武威160202011317.17.8150民勤1102635147513.48.3185黑河酒泉85.32149120314.18.3150额济423755210250.08.041.8-35.31.2.土地资源丰富、土地利用类型组成复杂内陆干旱区土地资源十分丰富,有水便有绿洲。绿洲内土地利用类型组成复杂,除人工灌溉的农林牧用地、城市乡村、交通工矿与水利等用地外,尚有自然的洼地、湿地、林草荒地及沙漠戈壁等。例如,塔里木河四源一干绿洲总面积约6100万亩,灌溉面积约1880万亩(其中耕地面积约1430万亩),只占绿洲总面积的30%,其余主要为自然的荒地植被。由于荒地不断地开发,不少地区水土资源平衡失调,自然生态环境的恶化。1.3.水资源组成单一、转化频繁复杂内陆干旱区盆地的平原绿洲区降水稀少,地表水资源主要是来自山区的地表径流。地下水的资源量即地下水的补给量,包括天然补给量与转化补给量:天然补给量是指平原绿洲地下水的降水补给和与山区来水不重复的侧渗补给;转化补给量是指平原绿洲内的河道、渠道、田间和水库等的地下水补给量,转化补给量是与地表水资源相重复的。内陆干旱区平原绿洲区的水资源总量为地表水资源与地下水的天然补给量之和。平原区降水补给量很少、山区侧渗补给量也十分有限,地下水的天然补给量在水资源总量中只占有很小的比例,内陆干旱区平原绿洲的水资源组成比较单一。绿洲的山区来水通过河道下泄并大量的引用,水资源转化频繁复杂,特别是地表水与地下水的转化。图1为干旱区绿洲四水转化(水资源转化与消耗)的示意图。绿洲的地下水补给量主要部分是转化补给量,将地下水转化补给量计入水资源总量时,会造成水土资源开发利用规划上的偏差。研究区水资源量汇总如表2。图1内陆干旱区平原绿洲四水转化示意图表2研究区水资源量(亿m3)研究区域水资源总量地表水资源量...