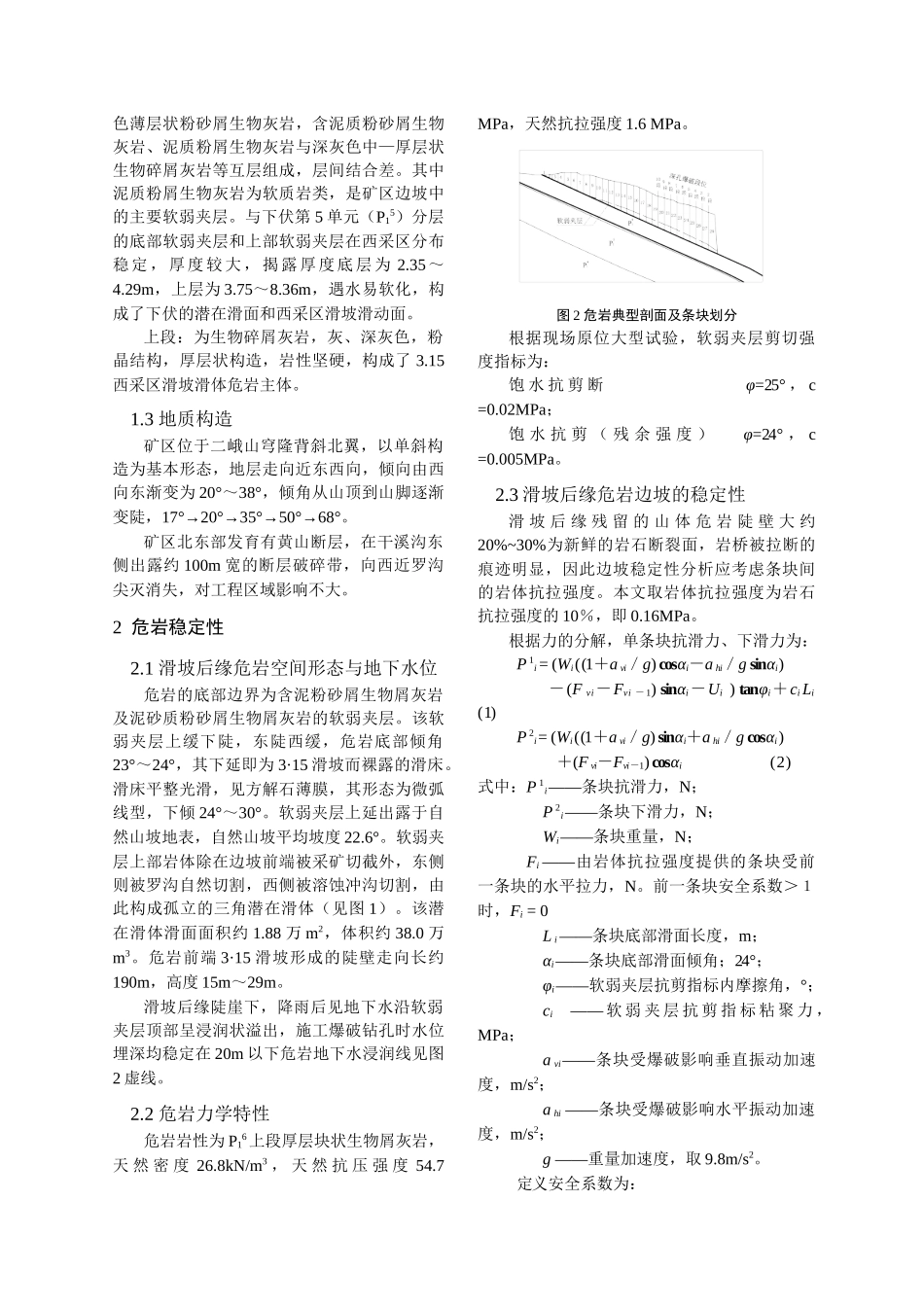

控制爆破一次清除顺层滑坡后缘残留山体的工程实践房定旺(中钢集团马鞍山矿山研究院)摘要顺层滑坡后缘残留山体自身稳定性差,从爆破角度研究危岩清除,分析危岩山体每一部分的稳定性在爆破地震动作用下变化规律,从而确定一次爆区范围,采用分段微差爆破保护底板,利用爆破地震动力牵引上部及周边危岩体,一次性清除整个山体危岩,从而达到减少工程量,大大节约危岩治理成本。关键词牵引式滑坡滑坡后缘危岩稳定性分析深孔爆破硐室爆破微差控制爆破作者简介房定旺(1962—),男,中钢集团马鞍山矿山研究院工程设计院,教授级高工,243004安徽省马鞍山市湖北路9号引言某矿山为一特大型石灰石山坡露天矿山。组成边坡的岩体岩层的产状与边坡同向,岩体内存在不利于稳定的多层软弱夹层。30多年来,矿山在山坡中腰露天开采,尤其是上世纪80年代的峒室大爆破,破坏了岩层的完整性和连续性,使得软弱夹层出露,软弱夹层上覆岩体临空,失去了下部岩体支撑,因而在矿区700~860m标高范围内,造成多处大的顺层滑坡。其中,2002年3月15日矿山西采区发生了一次37.32万m3山体滑坡(简称3·15滑坡),形成高差近100m,倾向长175m,走向长220m的光面。滑坡后在其后缘残留下体积约40万m3的三角形山体,由于危岩下部软弱夹层四周出露,危岩处于不利稳定状态,必须加以处理鉴于滑床仍是石灰石矿体,矿石今后还需回收利用,要求危岩处理采用削坡方法。根据这一要求,我院通过竞标获得了此项工程设计施工总承包合同,并由笔者担任项目总负责人。我院根据危岩特性,采用深孔微差大爆破技术,在一次性爆破抛掷危岩前半部山体的同时,通过对危岩后半部山体多次挤压,破坏其底部软弱夹层的粘聚力,并在爆破振动的附加外力作用下,将危岩后半部山体一同振滑,取得了事半功倍的效果。1工程地质环境1.1地形地貌及气候环境矿区位于峨眉山市二峨山余脉——黄山北坡,地形南高北低,呈单斜山形态,沿NWW向展布,海拔高程500~1000m,为溶蚀、侵蚀断块山地貌。地表发育有3条较大的冲沟,纵向切割矿区斜坡,其中干溪沟、黄洞儿沟构成矿区东、西边界,中部的罗沟则将矿区分割成东、西两采场,均为山区季节性流水冲沟(见图1)。本区阴湿多雨,雨量充沛但四季分配不均,暴雨集中且多雷暴。年最大降雨量2159.7mm,年平均降雨量1555.9mm,最长连续降雨日数16天,24小时最大降雨量524.7mm。图1矿区地形地质图1.2地层岩性矿区内地层出露有奥陶系下统大乘寺组、二叠系和第四系地层。在工程区内主要地层为二叠系下统阳新灰岩第6单元(P16)。P16按泥质或含泥质粉砂屑生物碎屑灰岩分布分为上、下两段:P16下段为软硬相间岩组,由灰黑色、灰褐色薄层状粉砂屑生物灰岩,含泥质粉砂屑生物灰岩、泥质粉屑生物灰岩与深灰色中—厚层状生物碎屑灰岩等互层组成,层间结合差。其中泥质粉屑生物灰岩为软质岩类,是矿区边坡中的主要软弱夹层。与下伏第5单元(P15)分层的底部软弱夹层和上部软弱夹层在西采区分布稳定,厚度较大,揭露厚度底层为2.35~4.29m,上层为3.75~8.36m,遇水易软化,构成了下伏的潜在滑面和西采区滑坡滑动面。上段:为生物碎屑灰岩,灰、深灰色,粉晶结构,厚层状构造,岩性坚硬,构成了3.15西采区滑坡滑体危岩主体。1.3地质构造矿区位于二峨山穹隆背斜北翼,以单斜构造为基本形态,地层走向近东西向,倾向由西向东渐变为20°~38°,倾角从山顶到山脚逐渐变陡,17°→20°→35°→50°→68°。矿区北东部发育有黄山断层,在干溪沟东侧出露约100m宽的断层破碎带,向西近罗沟尖灭消失,对工程区域影响不大。2危岩稳定性2.1滑坡后缘危岩空间形态与地下水位危岩的底部边界为含泥粉砂屑生物屑灰岩及泥砂质粉砂屑生物屑灰岩的软弱夹层。该软弱夹层上缓下陡,东陡西缓,危岩底部倾角23°~24°,其下延即为3·15滑坡而裸露的滑床。滑床平整光滑,见方解石薄膜,其形态为微弧线型,下倾24°~30°。软弱夹层上延出露于自然山坡地表,自然山坡平均坡度22.6°。软弱夹层上部岩体除在边坡前端被采矿切截外,东侧则被罗沟自然切割,西侧被溶蚀冲沟切割,由此构成孤立的三角潜在滑体(见图1)。该潜在滑体滑面面积约1.88万m2...