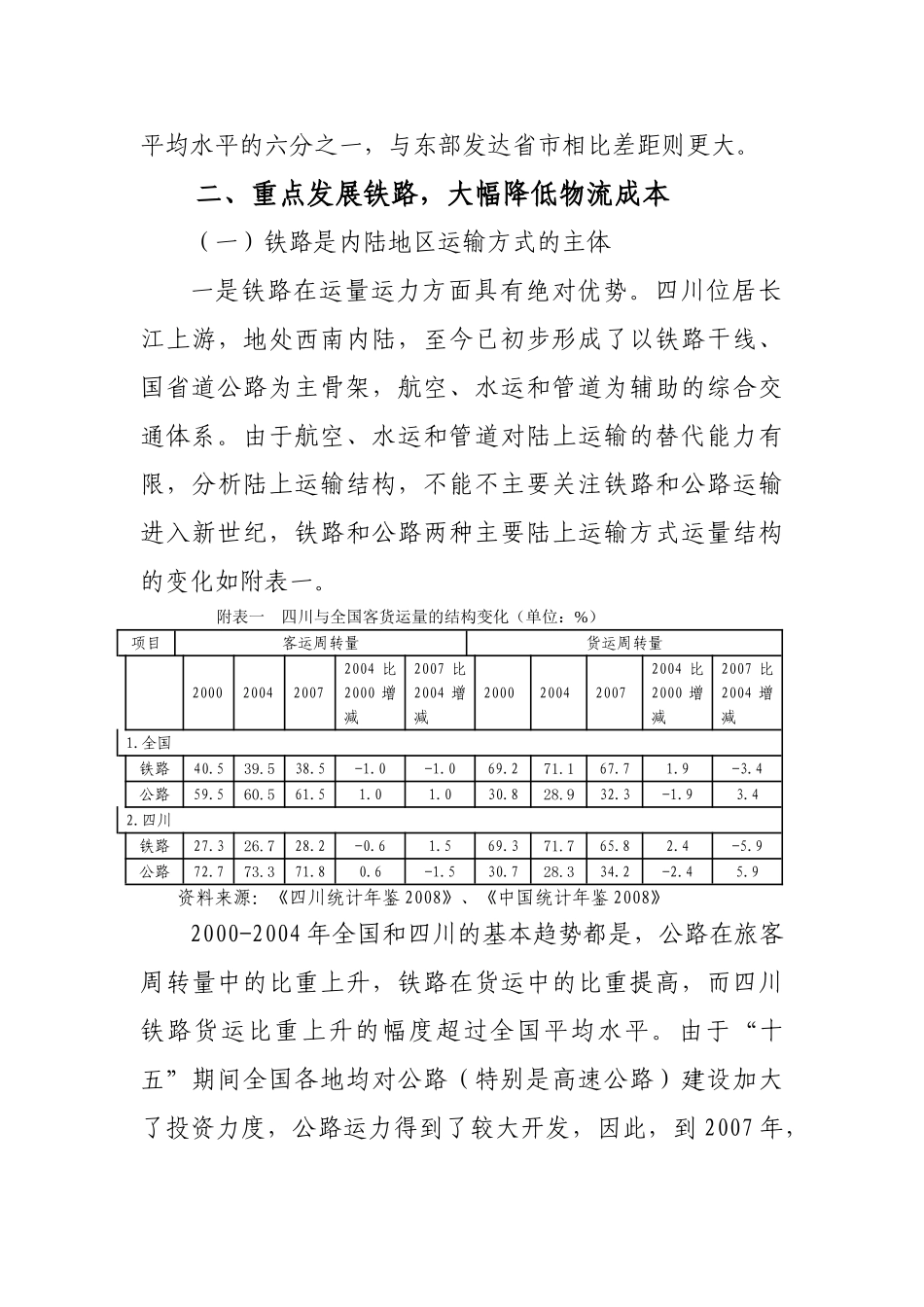

“调结构,保增长”系列研究之二开辟四川对外开放捷径经济调研处摘要:理论与实践都一再证明,扩大对外开放,既是深化改革的必由之路,也是经济不发达国家或地区实现赶超目标的捷径。目前,四川因地处内陆、交通建设滞后导致对外开放程度严重不足,已成为制约四川经济增长的主要因素之一。经过对运力、运价、占地、能耗、排污等指标和现阶段四川货物运输结构的对比分析可以发现,大力发展铁路,贯通中缅线,突出南向出省通道建设,优化铁路网络,不仅能够增进我国重要战略资源运输的安全,也可为四川大幅降低物流成本、融入中国—东盟自由贸易区奠定坚实而良好的基础。一、对外开放滞后,严重制约经济发展(一)改革开放以来四川经济发展相对滞后1978年四川地区生产总值居全国第六位,此后逐渐下滑到前十名以外,经过西部大开发近十年的努力,2007年虽已回升到第九位,但仍比改革开放前低三位。从总量上来看,1978年四川地区生产总值占全国国民生产总值的比重为5.1%,而2007年这一指标仅为4.2%,下降了0.9个百分点。从人均水平来看,四川人均生产总值与全国平均水平之比,1978年为0.69:1,1982年曾缩小到0.72:1,2000年扩大到0.63:1。进入“十五”以后情况虽然有所改观,但到2007年也只达到0.69:1,仍为典型的低收入地区。(二)交通建设滞后、物流成本高是制约对外开放的主要因素四川地处西南内陆,地形地貌复杂,交通建设造价高,交通基础设施相对落后。路网密度小,2007年四川综合交通网的平均密度仅为东部地区的1/2,人均拥有路网规模是东部地区的1/3、中部地区的一半;进出川通道少,铁路或高速公路未能与临近地区全部连通,导致与环渤海、长三角、珠三角三大经济区的运输通道不畅;设施标准低,铁路复线率仅为12.8%,等级公路占公路总里程仅为7.4%,水运高等级航道比重仅为12.4%,港口只能提供简单装卸服务。交通建设滞后,各种运输方式又自成体系,通道资源和运输资源无法得到高效综合利用,未能形成全省统一的物流信息平台,导致物流成本居高不下,2007年四川物流总费用占GDP的比重比全国平均水平高出3.3个百分点,已严重影响四川的对外开放步伐。2007年我省实际利用直接外资为20.1亿美元,外资依存度仅为1.6%,比全国平均水平低了1.1个百分点;出口依存度仅为6.2%,只相当于全国平均水平的六分之一,与东部发达省市相比差距则更大。二、重点发展铁路,大幅降低物流成本(一)铁路是内陆地区运输方式的主体一是铁路在运量运力方面具有绝对优势。四川位居长江上游,地处西南内陆,至今已初步形成了以铁路干线、国省道公路为主骨架,航空、水运和管道为辅助的综合交通体系。由于航空、水运和管道对陆上运输的替代能力有限,分析陆上运输结构,不能不主要关注铁路和公路运输进入新世纪,铁路和公路两种主要陆上运输方式运量结构的变化如附表一。附表一四川与全国客货运量的结构变化(单位:%)项目客运周转量货运周转量2000200420072004比2000增减2007比2004增减2000200420072004比2000增减2007比2004增减1.全国铁路40.539.538.5-1.0-1.069.271.167.71.9-3.4公路59.560.561.51.01.030.828.932.3-1.93.42.四川铁路27.326.728.2-0.61.569.371.765.82.4-5.9公路72.773.371.80.6-1.530.728.334.2-2.45.9资料来源:《四川统计年鉴2008》、《中国统计年鉴2008》2000-2004年全国和四川的基本趋势都是,公路在旅客周转量中的比重上升,铁路在货运中的比重提高,而四川铁路货运比重上升的幅度超过全国平均水平。由于“十五”期间全国各地均对公路(特别是高速公路)建设加大了投资力度,公路运力得到了较大开发,因此,到2007年,全国和四川在铁路方面的货运周转量比重与2004年相比,均呈下降态势。而四川铁路建设的相对滞后,使得四川铁路货运周转量的比重较全国平均水平下降的更为明显。但从比重的绝对数额来看,较之公路,货物运输对铁路的依赖性依然很强,铁路以其运量运力的绝对优势(以复线铁路为例,其运输能力是高速公路的3-5倍)成为内陆货物运输方式的主体。二是铁路运输成本低、占地面积少。从运输价格来看,2006年4月10日起,国家铁路货物统一运价调整至9.05分/吨公...