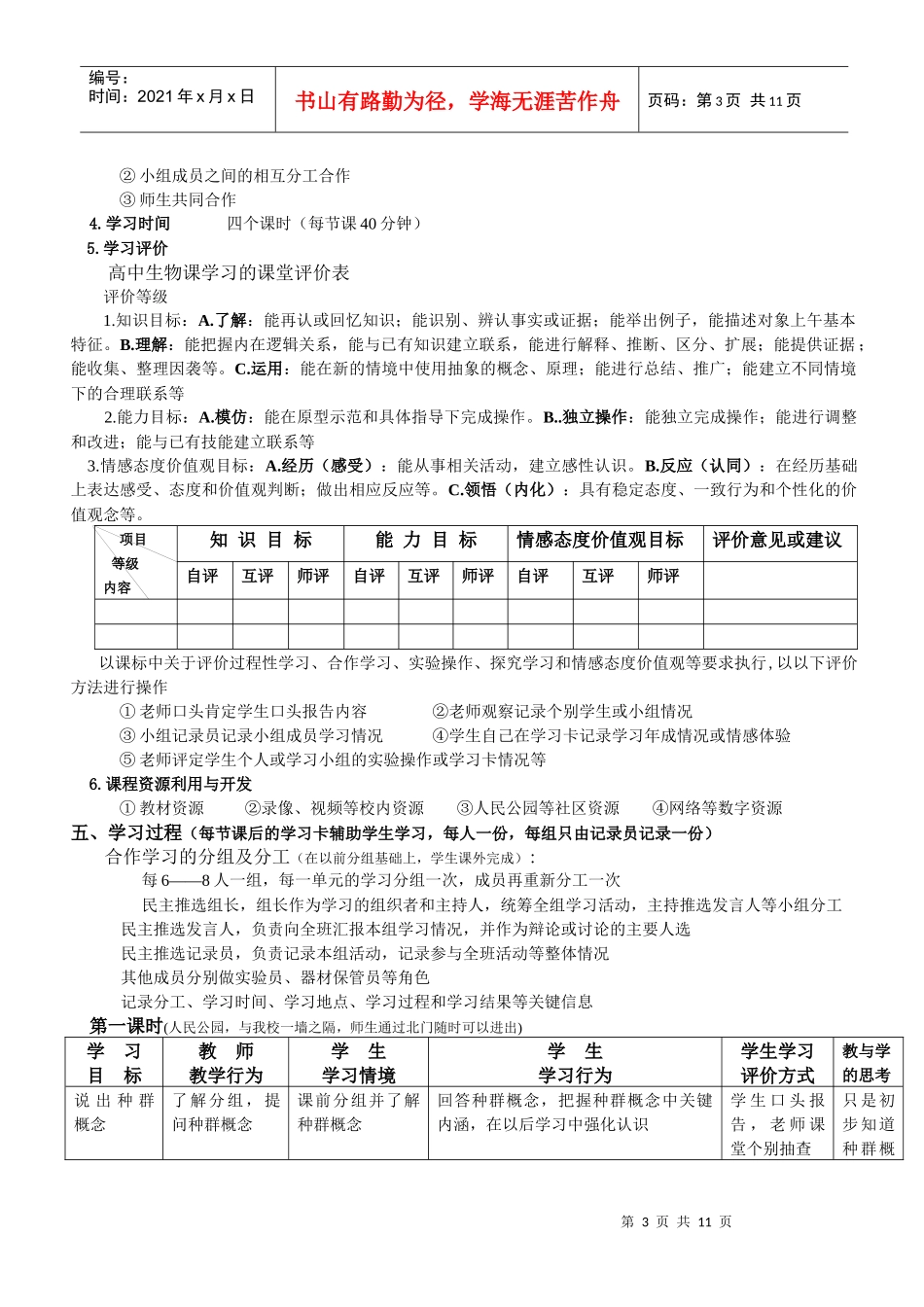

第1页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共11页《普通高中课程标准实验教科书·生物学必修3·种群》的教学设计广东省东莞市东莞中学刁宏垠523001dgzxdhy@21cn.com一、《普通高中生物课程标准·生物学必修3·种群》的叙述及分析1.《普通高中生物课程标准》中关于种群内容的叙述具体内容标准活动建议行为动词目标动词情感动词列举种群的特征列举知识性:了解经历(感受)尝试建立数学模型解释种群的数量变动探究培养液中酵母种群数量动态变化尝试技能性:模仿经历(感受)2.确认课程价值新生物课程的四个基本理念是提高生物科学素养、面向全体学生、倡导探究性学习、注重与现实生活的联系,而课标中关于种群的叙述非常简洁。在具体教学过程中如何有效地实现相应的课程价值,是一线老师努力所在。通过具体学习本内容后,应该实现以下课程价值:①在观察具体生态系统过程中认识简单化研究种群问题的策略②在不确定尝试过程中寻找建构种群概念、特征及变化的可能③在探究性学习和数据获取、分析、转化、呈现(数学模型建构)过程中培养科学研究的相关能力,并在学习过程中体验过程乐趣④在全体学生合作学习过程中引导全体学生不断提高自身生物科学素养3.选择学习内容在日常生活、旅游过程及自然地理的学习过程,学生对生态系统有了初步的认识,也认识家乡的一些物种但是对于具体的生态环境下的物种如何更加深入地了解?如何采取科学的研究办法理解某同一物种在当地存在的特征?如何认识此物种变化特点?有哪些运用价值?工业生产酒精等发酵产品过程是怎样的?如何实现工业效益和生态价值?学生有很大的兴趣,但是没有系统地学习过,相关的能力也不够。而研究目前5套基于《普通高中生物课程标准》的《普通高中课程标准实验教科书•生物学必修3•种群》教科书(见附录),发现教学内容增加了种群分布型、种群的存活曲线、种群的数量波动及调节等内容,不同教科书的相应内容的难度要求有一定的差异,特别是知识的呈现方式和技能的训练方式有了一定的差异。如何选择性利用课程内容达到课程标准要求,是体现新课程选择性之所在。通过比较分析,选择以下教学内容,尝试实现课标要求:①种群的特征:种群数量、种群密度、年龄结构、性别比例、出生率和死亡率、迁入率和迁出率②种群数量的增长方式:种群增长“J”型曲线、种群增长“S”型曲线③种群密度调节方式:密度调节(种内调节、种间调节和食物调节)、非密度调节(气候、污染等)4.选择教材研究目前5套基于《普通高中生物课程标准》的《普通高中课程标准实验教科书•生物学必修3•种群》教材(见附录),结合东莞中学(省一级学校、省重点中学)学生的实际,选择刘植义、付尊英主编的教材,更能好地让学生在探究性学习过程中培养生物学素养。二、学生学习情况分析学生们认识了一些物种,非常希望能多到大自然中了解种群相关问题,也渴望知道一些发酵产品的生产过程,但是学校出于种种问题,一直不提倡大量学生走出校园。此课程内容为此提供了契机。但是学生盲动性较大,观察、取样、获取数据、分析数据与曲线、提炼其中的内在原理和规律等等方面的能力有限,希望通过本课程的详细探究性学习和合作学习,提高综合探究能力和信息素养。三、课程目标1.知识目标第2页共11页第1页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共11页①列举出种群的特征:种群数量、种群密度、年龄结构、性别比例、出生率和死亡率、迁入率和迁出率②在尝试建立“种群数量增长方式的曲线”过程中指出自然界中种群的增长特点③说出种群密度调节方式:密度调节(种内调节、种间调节和食物调节)、非密度调节(气候、污染等)2.能力目标①初步学会利用样方法调查某种植物的种群密度、利用标志重捕法(模拟实验)调查某动物的种群密度②能够正确使用显微镜,初步学会使用血球计数板,进行“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”的实验室操作,尝试建立“种群数量增长方式的曲线”③利用数学方法分析处理数据、转化图表等方式加深对种群特征及增长方式的认识,建构认识种群变化的相关数学模型3.情...