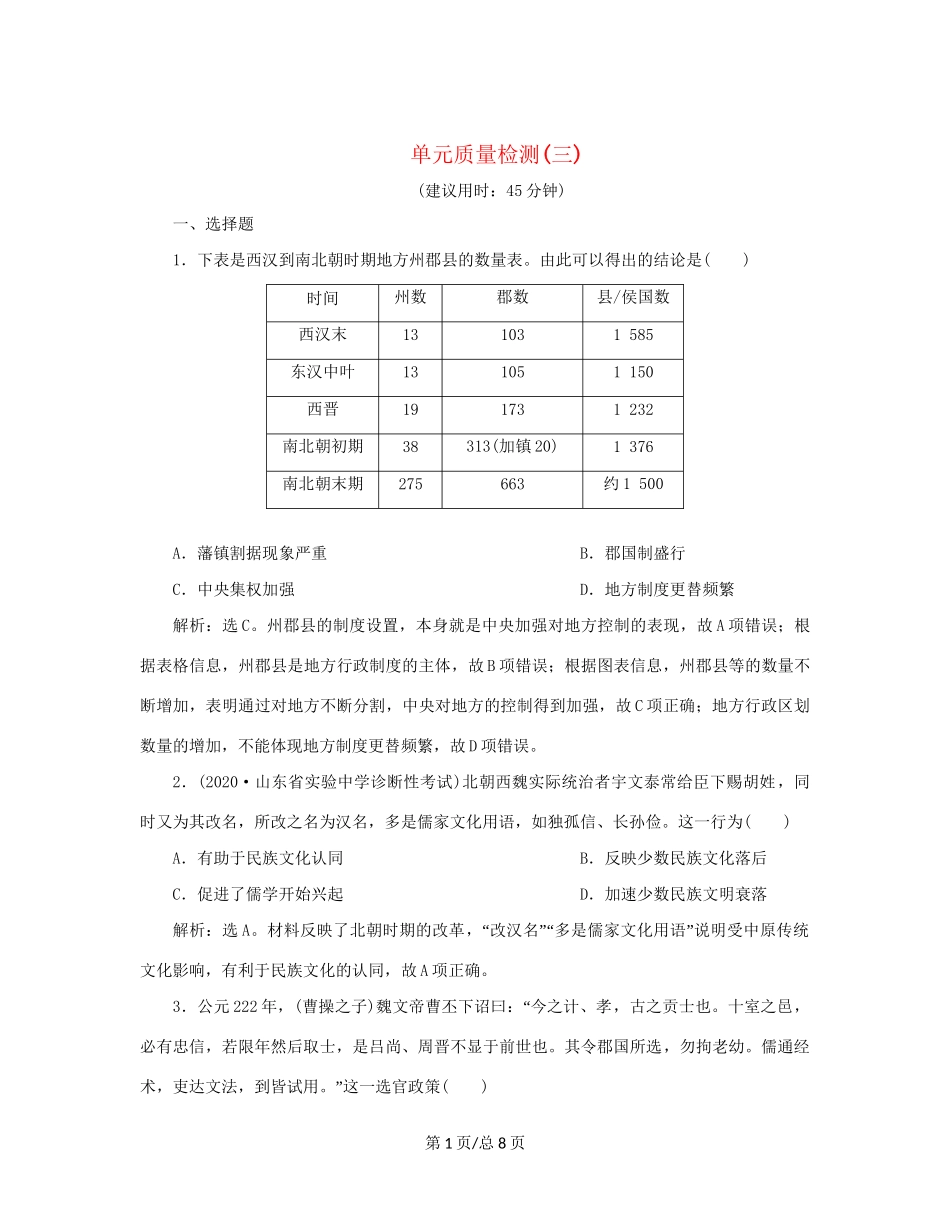

单元质量检测(三)(建议用时:45分钟)一、选择题1.下表是西汉到南北朝时期地方州郡县的数量表。由此可以得出的结论是()时间州数郡数县/侯国数西汉末131031585东汉中叶131051150西晋191731232南北朝初期38313(加镇20)1376南北朝末期275663约1500A.藩镇割据现象严重B.郡国制盛行C.中央集权加强D.地方制度更替频繁解析:选C。州郡县的制度设置,本身就是中央加强对地方控制的表现,故A项错误;根据表格信息,州郡县是地方行政制度的主体,故B项错误;根据图表信息,州郡县等的数量不断增加,表明通过对地方不断分割,中央对地方的控制得到加强,故C项正确;地方行政区划数量的增加,不能体现地方制度更替频繁,故D项错误。2.(2020·山东省实验中学诊断性考试)北朝西魏实际统治者宇文泰常给臣下赐胡姓,同时又为其改名,所改之名为汉名,多是儒家文化用语,如独孤信、长孙俭。这一行为()A.有助于民族文化认同B.反映少数民族文化落后C.促进了儒学开始兴起D.加速少数民族文明衰落解析:选A。材料反映了北朝时期的改革,“”“”改汉名多是儒家文化用语说明受中原传统文化影响,有利于民族文化的认同,故A项正确。3.公元222年,(曹操之子)“魏文帝曹丕下诏曰:今之计、孝,古之贡士也。十室之邑,必有忠信,若限年然后取士,是吕尚、周晋不显于前世也。其令郡国所选,勿拘老幼。儒通经术,吏达文法,”到皆试用。这一选官政策()第1页/总8页A.标志魏晋时期九品中正制正式创立B.为此后北方实现统一创造条件C.“体现了”唯才是举的重才思想D.为以后科举制度的实行奠定了基础解析:选B。由材料内容可知,魏文帝时由地方郡国按儒通经术、吏达文法的标准来推荐选官,这有利于选拔有用人才,也为以后北方实现统一创造了条件,故选B项;材料中的选官制度依然是按才学选官,不是按门第对人才分等,因而非九品中正制的创立,排除A项;材料中依然由郡国推荐选官,“”因而并非完全唯才是举,排除C项;材料中依然由郡国推荐选官,属于察举制,与以后士人直接报考的科举制不同,排除D项。4.唐“”“”“”“朝初年,皇帝授予一些官员同中书门下三品同中书门下平章事参议朝政参知”机务之类的名号,让他们参与宰相事务,共议军国政事。这一措施()A.巩固了三省长官的地位B.加剧皇权与相权的矛盾C.解决了效率低下的问题D.分化相权并加强了皇权解析:选D“‘’‘’‘’。据材料皇帝授予一些官员同中书门下三品同中书门下平章事参议朝政‘’参知机务之类的名号,让他们参与宰相事务,”共议军国政事可知,皇帝让一些官员参与宰相事务,共议军国政事,实际上分化了宰相权力,从而达到加强皇权的目的,故D项正确。5.(2020·湖南长沙一中考试)唐太宗屡次要求查看史官记录的当朝历史,房玄龄等最终删略部分内容后上呈,翻阅玄武门之变的记录后,“太宗说:昔周公诛管蔡而周室安,季友鸩叔牙而鲁国宁。朕之所为,义同此类,盖所以安社稷、利万民耳。史官执笔,何烦有隐?宜即改削浮词,”直书其事。这一做法反映出唐太宗()A.干涉和篡改史书著述B.不满唐朝史官的阿谀奉承C.鼓励史官秉笔直书D.重视修史以安定江山社稷解析:选A“。根据题目中朕之所为,义同此类,盖所以安社稷、利万民耳。史官执笔,何烦有隐?宜即改削浮词,”直书其事得出,唐太宗干涉史书编著,故A项正确;题目中房玄龄并未阿谀奉承,故B项错误;唐太宗的做法体现了君主专制下皇权至上对历史事实叙述的干预,故C、D两项错误。第2页/总8页6.(2020·重庆二模)唐玄宗时简选翰林学士入值内廷,承命制诏书敕、批答表疏。德宗时翰林学士陆贽常参与机要,“”时人目为内相;穆宗时宰“相李逢吉势倾朝野,惟翰林学士李……”绅常排抑之。由此可知,唐代翰林学士之设()A.提高了行政效率B.加强了监察机制C.保证了决策质量D.牵制了外朝相权解析:选D“”“”。材料中参与机要的陆贽被看作内相、李绅敢于排抑大权在握的宰相,都体现出受到皇帝重用的翰林学士对相权的牵制,故选D项;材料并未涉及减少手续,提高行政效率,排除A项;监察机制是指对机关或工作人员的监督(督促)考察及检举,与材料主旨无关,排除B项;材料主旨为受...